実用化狙うMMLと受発光一体型センサデバイス

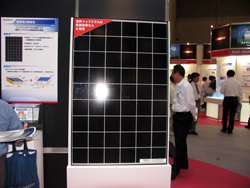

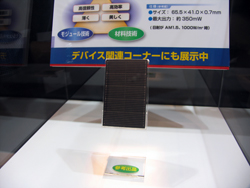

京セラのブースでは、ブース正面に産業用太陽電池モジュールが展示されているほか、その脇には参考出展として小型のソーラーセルモジュールも展示されていた。このモジュールは、バックコンタクト技術を用いており、最大出力は約350mW(日射AM1.5、1000W/m2時)という。

太陽電池のほかにも、同社では開発中の製品として、マイクロマトリクスLED(MML)と受発光一体型センサデバイスの展示を行っている。MMLは、3.2mm×3.2mmの小型LEDドットマトリクスを並べることで、小型モジュール上での文字表示を実現しようというもの。最少ピッチは120μmで、発光色は赤~緑の領域に対応。最大輝度は1万cdを超すことができる。また、漢字表示にも対応しており、将来的にはドライバICとの1パッケージ化(7.0mm×7.0mm×3.0mm)も計画されているという。

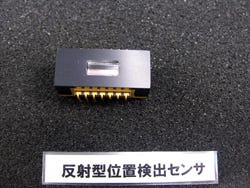

一方の受発光一体型センサデバイスは、フォトダイオード(PD)とLEDをアレイ状に成形することで、従来の1つのPDとLEDを用いて行っていた位置検出や色/濃度検出に比べ、より高い精度での検出を実現しようというもの。

2つの開発品ともに、「すでに実デバイスは完成の領域に到達している」(同社説明員)としており、後はカスタマ側のニーズやアプリケーションからの要求次第としているため、興味を持った方は同社に用途を提案してみると良いかもしれない。

このほか、同社では積層圧電セラミックス技術を応用したパネルスピーカ用素子のデモも行っている。これは、アクリルなどのLCDの保護パネルにDMA(Distributed Mode Actuator)を設置し、パネルを振動させて音を発生させるというシステム。すでに第1世代は実用化されており、今回展示されているものは第2世代品となる。なお、再生周波数は300Hzから8kHzまでと幅広く、1つの素子でステレオ再生も可能となっている。

色素増感型太陽電池の実用化を狙うローム

ロームのブースは、前面にLEDを展開しているほか、研究開発の成果として医療向けデバイスなどが展示されている。また、昨年も展示していたGaN MOSFETやSiCパワーモジュールなども展示されている。

SiCに関しては、今年は3インチのSiCウェハとSiCトレンチMOSFET、そしてSiCパワーモジュールが展示されている。SiCトレンチMOSFETでは、ついに100A化に成功したとのことで、適用できる範囲が大きく広がることとなる。また、今回はMOSFETでの製造だが、将来的にはDMOSやBiCMOSなどのプロセスでの製造も、適用できる分野があることから、検討していきたいとしている。

一方のSiCモジュールは、ワイヤボンドレス化を達成した。これはワイヤボンドの代わりにCuのシートを塗布することで、ワイヤボンドを不要化したもの。これにより、損失の低減や高周波動作の実現、デバイスへの電流集中の緩和などが実現されることとなる。また、サージ電圧も従来の+900Vより+600Vへと低下させることに成功している。

このほか、研究開発品として色素増感型太陽電池(DSC:Dye-Sensitized solar cell)の展示も行われている。Siを使用しない方式の太陽電池はGaAsなどが古くから用いられているが、DSCは酸化チタンなどを用いる太陽電池で、材料が安く、低コストでの生産が可能なのが特長だ。また、室内照明でも発電が可能だが、発電効率が低く、耐久性などの問題も指摘されている。

同社が展示していたのは、積層することで、発電効率を増したもので、蛍光灯(3330lx)で、光電変換効率は20.25%という数値的には実用化も十分可能なレベルのもの。そのため、同社としても、まだ開発レベルのもの、としているが、市場に出そうと思えば出せるものともしており、量産に向けた製造装置の整備や低コスト化技術の開発などを経て、数年もかからない内に実用化ができるはず、との見方を示している。

なお、2008年のCEATEC開催中に社名が変更され、ロームに株式の95%が譲渡されたOKIセミコンダクタのブースでは、画像認識LSI「NEX@SYS」などの出展が行われていた。前年のデモではFPGAを用いたNEX@SYSの処理風景が紹介されていたが、今回は実デバイスでのデモを実施。量産自体も今年度中を予定しているとのことであった。

CEATECは通常、当日登録には入場料が必要となるが、今回は最終日となる10日に限っては簡易登録のみで、入場料無料で入ることが可能だ。また、土曜日限定の無料イベントとして、「全日本ロボット相撲大会 関東大会」や、「ジュニア&キッズ電子工作教室」などが開催される予定なので、最先端の家電やエレクトロニクス技術などを見てみたいけど、登録を忘れていた人なども行ってみると良いかもしれない。