マインドマップの使用例

近田氏によると、「マインドマップは、スイスアーミーナイフによく例えられる」そうだ。ナイフやはさみ、爪切り、缶切り、刺抜き、ドライバーなど、多くの工具が1つにまとめられたスイスアーミーナイフと同様、マインドマップもいろんな用途に活用できるというのである。

それを示すために、講習ではさまざまなテンプレートが紹介された。以下、その一部をお伝えしよう。

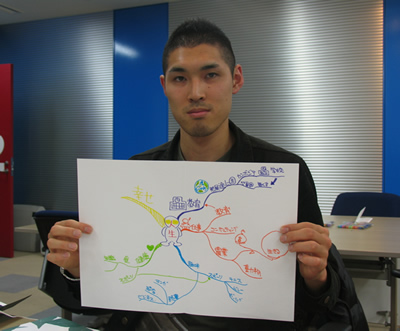

ブレインストーミング

マインドマップは先述のとおり、記憶に役立つだけでなく、発想法としても有効である。その特長を活かした最たる例がブレインストーミングだ。

まずは、中央に適当な絵を描いてBOIをいくつか並べる。そして、通常のマインドマップと同様、各BOIから連想しながらキーワードをブランチ上にどんどん書き込んでいく。種類の異なるアイデアや、重要だと思われるキーワードが浮かんだら、それを新たなBOIとして伸ばしていけばよい。

|

|

マインドマップでブレインストーミングを実施した例。「新商品」のブランチで出てきた「デザイン」「ターゲット」を新しいBOIとして書き込んだ。時間がないときを想定しているため、あえて単色にして、テンポを重視して作成 |

これを実践するうえではリズムが大切。一見重要ではなさそうなアイデアでも、とにかく書き込んでいくことが肝要だ。「いずれ役立つかもしれないし、それが起点となって新しいアイデアに結びつくかもしれない」(近田氏)ので、とにかく関連するキーワードを出していこう。

また、アイデア出しの際には、空の(文字を置いていない)ブランチを先に描いておくという方法も有効だ。「人間はスペースを見るとそこを埋めたいという心理が働く」(近田氏)と言われており、その心理を利用して、空のブランチから強制的にアイデアを生み出そうというわけだ。

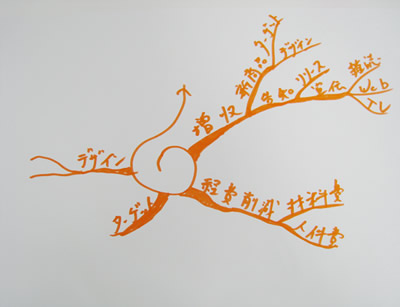

方向性の決断

やる、やらないなど、択一の判断を迫られたときの状況を整理するうえでもマインドマップは有効だ。

例えば、新たなプロジェクトを立ち上げるか否かで迷ったときには、紙面右側に「やる」、左側に「やらない」というBOIを書き、それぞれに「メリット」と「デメリット」のブランチを伸ばす。その先を埋めた後に全体を見回せば、状況が可視化され、確かな根拠に基づいた判断を下せるようになる。

|

|

やる、やらない、の判断を下す際に有用なマインドマップの例。左右に「やる」「やらない」のBOIを置き、そこから「メリット」「デメリット」のブランチを伸ばしている。なお、こちらの図も時間がないときを想定して簡易的に作成したが、余裕のあるときにはブランチの色を変えるとよい |

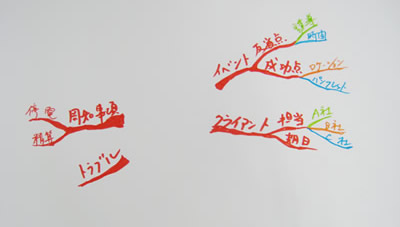

議事録

キーワード間の関連をブランチで表現できるマインドマップは、議事録を作成するうえでも活用できる。

BOIに議題を書き込み、議事のポイントをキーワードでつないでいくだけ。「発言者ごとに色分けする」(近田氏)といったテクニックで表現の幅を広げることも可能だ。急いで書き始めなければならないときには、「セントラルイメージのスペースを空けておき、後から描き足しても良い」(近田氏)ので、気軽に試すとよいだろう。

実際に作成して完成したものを見ると、通常の議事録に比べてわかりやすく、強く印象に残ることが実感できるはずだ。

|

|

作成中の議事録マインドマップ。メモをとるときなど、時間がない場合は簡単なセントラルイメージを描くか、適当なスペースを空けておき、後から埋めてもOK。一般に、ひとまとりにして記憶しやすいよう1本のブランチを1色で仕上げることが多いが、発言者ごとに色分けするとわかりやすいケースもある |

算数の問題文を整理

マインドマップは、算数の文章問題に対する苦手意識を払拭させるうえでも重宝するという。

文章問題のポイントをマインドマップを使って整理すると、解法の糸口が見つけやすくなる。糸口が見つけられるようになると、答えを導き出せるようになるだけでなく、解法がいくつもあることにも気づき、算数を楽しめるようになるようだ。

読書録、ToDoリスト、備忘録

講習では、そのほかにも、読書録やToDoリスト、備忘録など、非常に多くの活用シーンが紹介された。教室後方に設置されたテーブルにはサンプルも多数用意され、受講者は休憩中に手に取って参考にしていた。

個人的に便利だと感じたのは、旅行時の持ち物リストをまとめたマインドマップだ。持ち物を利用シーンごとに整理しておくことで、長期宿泊でも日帰り旅行でも、それを見るだけで必要なものを把握できる。いつも忘れ物の不安に駆られながら「最悪、現地で購入すればよい」と妙な割り切りで旅路に出る筆者にとって大変有用であり、マインドマップの練習テーマとしても手ごろな題材だった。