ルールの意図は?

さて、前々ページで触れたマインドマップのルールの意図だが、多くは前ページの説明でおわかりだろう。

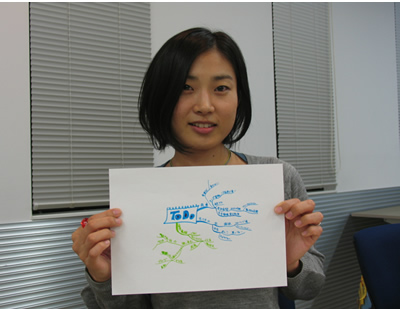

マインドマップで絵や色の使用をルール化しているのは、右脳の活性化を1つの目的としている。また、ブランチを有機的に描くのも同じ目的で、「直線で書いてしまうとやはり左脳だけで処理されてしまう。線を絵のように有機的に描くことで、右脳が使われるようデザインされている」(近田氏)という※1。

※1 有機的なブランチには、そのほかにも、一枚の紙により多くの情報を詰め込める、ブランチ上の空白を減らしやすくなる、といった効用もある。

また、ブランチの長さをキーワードやイメージの幅に合わせるのにも深い意味がある。

「人間は、近接するものをひとまとまりと捉える習性がある。そのため、スペースが空いていると、そこで分離されているような印象を受けてしまう。また、スペースがあると、何かを埋めたくなる心理が働くので、脳が混乱する恐れがある」(近田氏)

30年前のマインドマップは、現在と同じ放射状に枝を伸ばす形式であったものの、直線と言葉だけで描かれていたという。しかし、これでは、左脳ばかりで作業をしていることになる。枝を伸ばしていくうちに中心に描いた本来のテーマを忘れてしまうケースもたびたびあったそうだ。

それに対し、マインドマップでは、多くの色を使い、絵も取り入れて脳全体を活用する。セントラルイメージを中心に描くことで、「ブランチを伸ばしていても、絵が視界に入ってくるので、テーマから外れにくい」(近田氏)ようだ。

なお、先述のとおり、セントラルイメージは3色以上を使って描く。そうなると、慣れないうちはやはりそれなりの時間を費やすことになり非効率に感じるが、近田氏はそれを否定する。

「セントラルイメージは時間をかけて描いて大丈夫。描いている間には、脳が先行発車していて、いろんなキーワードが浮かんでくる。そのため、描き終わったときには、ブランチをスピーディに伸ばしていけるはず」(近田氏)