前向きに学ぶための工夫

以上のように、1つ1つのルールに意味があるマインドマップ。しかし、細かいルールに気が重くなり、敬遠するようになっては意味がない。そこで、講習では「TEFCAS」と「楽しむこと」の2つのキーワードが示され、それに基づき演習が進められた。

TEFCAS

TEFCASとは、「TRIAL」「EVENT」「FEEDBACK」「CHECK」「ADJUST」「SUCCESS」の頭文字をとったもの。すなわち、やってみて、結果を振り返って、それを評価して、点検して、調整することで最終的に成功が得られるという、プロセスを表している。開発者にとっては、PDCA(plan-do-check-act)サイクルをアレンジしたものと言ったほうがわかりやすいだろうか。

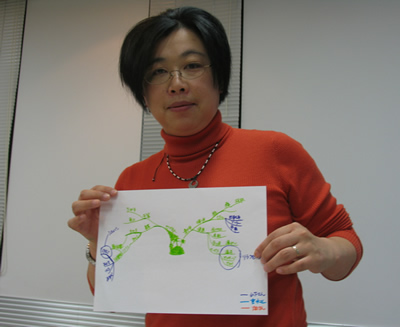

TEFCASを実践すべく、今回のマインドマップ基礎講座では、モノクロで印刷されたマインドマップのブランチやワードにカラフルな色をつけることから始まり、サンプルのマインドマップを模写したり、簡単な絵を2秒で描く練習をしたり、作成したマインドマップを4、5人のグループ内でプレゼンテーションしてフィードバックを求めたり、といったことが行われた。

楽しんで学ぶ

脳全体を活性化するうえでは、楽しむほうが効果的であることは言うまでもない。講習では、演習内容から教室の装飾まで、随所に配慮が見られた。

まず、講習冒頭のグループワークでは、マインドマップの"鍵"であるイメージと連想の練習として、ジェスチャーゲームを実施。「童心に返って楽しむこと」(近田氏)との"指令"を出し、和んだ雰囲気の中で脳のウォーミングアップを行った。

加えて、教室後方のホワイトボードには、Q&A用のマインドマップを用意。受講者は質問のブランチを自由に書き込め、講師が昼休みなどの空いた時間を利用して回答を記入する形式がとられた。なお、Q&A用マインドマップのセントラルイメージには、Qにちなんだあるキャラクターを採用。カラフルで遊び心のある教室の装飾と併せ、参加者が子供心を取り戻すのに一役買っていた。

そのほかにも、左右の脳をバランス良く使ううえで有効な遊具が置かれていたり、あらかじめ用意された眠気覚ましのガムやお菓子を、いつでも食べてOKなど、肩肘張らずに学べる環境が整えられた。