製品のロードマップについては、4月17、18日に開催された北京のIDFでも発表されたので新しい情報は少なく、このアナリストミーティングでの発表の注目は、やはり、Andy Bryant CFOの発表である。本職のアナリストとしては、会社の将来の収益の見通しなどを判断する材料であり重要なデータであるが、素人が興味本位で眺めても面白い材料が多い。

まず、マイクロプロセサのコスト構造であるが、設備の減価償却が30%、材料が35%、工賃やその他のオーバヘッドが35%程度となっている。最先端のファブの建設に毎年$5~7Bの大金を投じ、$46.7Bの稼動資産を持つIntelとしてはコストに占める減価償却費の比率が小さく、ファブの稼働率と歩留りの高さは大したものである。

45nm世代の量産工場の建設には、一つの工場につき$2~3Bかかるのであるが、それでもチップサイズが半減できるので、45nmに投資しない場合の総費用が$35Bであるのに対して、開発費を含めてもこれが$20Bに減少し、差し引き、$15Bが節約できるという。

|

|

出典:Intel 2007 Spring Analyst MeetingでのAndy Bryant CFOの発表資料 |

そして、マイクロプロセサの売値とコストの関係は、次の図のようになっている。

|

|

出典:Intel 2007 Spring Analyst MeetingでのAndy Bryant CFOの発表資料 |

絶対額は隠されているが、平均的売値(Average Selling Price)に較べて製造コストは1/3~1/4程度であることが分かる。

このように書くと、大企業は大衆を搾取してボロ儲けとの、某労働者の味方を標榜する党の主張を裏付けるようであるが、2007年の第1四半期の結果では、$8.85Bの売り上げの半分がコストと直接の販売経費などの費用で占められており、グロスマージンは半分の$4.4Bである。そして、その中から$1.4Bの開発費や$1.3Bのマーケティングや本社費用などを賄い、さらに税金などを引くと、純利益は$1.6Bである。売り上げの20%近い純利益は、大半の日本の企業の利益率から見れば大儲けであるが、ボロ儲けとは言えないと思う。

なお、2006年の売値のへこみはAMDとの競合での値下げの影響である。しかし、2006年のコストは若干増加気味であり、結果として2005年には$12Bであった営業利益が、2006年には$5.7Bに急落してしまった。

非常に興味深いのが、次に示すマルチコアプロセサのコストの図である。

|

|

出典:Intel 2007 Spring Analyst MeetingでのAndy Bryant CFOの発表資料 |

やはり絶対値は示されていないが、2008年後半を見ると、Quad Coreはデュアルコアの約3倍のコストで、超低コストを謳うSiverthroneはデュアルコアの1/3以下のコストとなっている。Quad Coreは売値としては、 Dual Coreの3倍の値段に較べると大幅に安いので、これを見ると、Quad Coreはお買い得である。

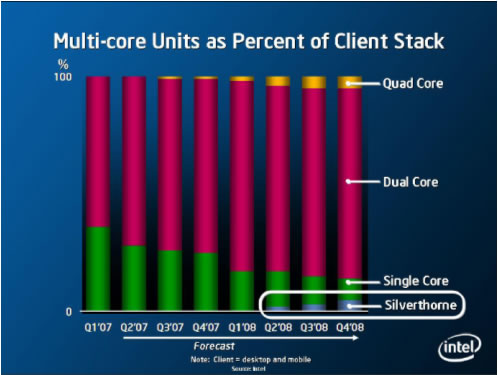

但し、次の図に示すように、2008年ではQuad Coreの売り上げ比率はプロセサ全体の5%程度と予想しており、この部分で利益が低下しても、ビジネス全体への影響は大きくない。また、この図によれば、Silverthorneは2008年の2Qから売り上げが計上されており、2008年の3月か4月頃の出荷開始を予定していることが分かる。

|

|

出典:Intel 2007 Spring Analyst MeetingでのAndy Bryant CFOの発表資料 |

プロセサの売り上げであるが、次の図に示すように、デスクトップとノートがそれぞれ40%程度で、DP、MPのサーバは20%程度である。

|

|

出典:Intel 2007 Spring Analyst MeetingでのSean Maloney EVPの発表資料 |

しかし、ノートの方が成長率が高く、将来はノートがデスクトップを上回り、更に省電力、小型のモバイルデバイスが伸びるというのがIntelの見通しである。

モバイル分野でのIntelアーキテクチャの優位性に関して、Chadrasekhar氏は次のような興味深いチャートを示した。

|

|

出典:Intel 2007 Spring Analyst MeetingでのAnand Chandrasekhar SVPの発表資料 |

ブラウザなどのアプリケーションの動作に関して、Intelアーキテクチャは、エラー(バグ?)の数がARMに較べて圧倒的に少ないというデータである。Windows XP上でのIE 6のエラーがゼロというのも、多少、信じがたいデータではあるが、普及度とそれによるバグ取りの進展を考えれば、ARMのWindows Mobile上でのPocket IEに比較すると圧倒的にエラーが少ないというのも確かであろう。

今回のアナリストミーティングで公開されたもう一つの興味深い情報は、Perlmutter氏の講演の中で示された、Intelのプロセサ開発計画の実施に関する改善具合を示す次のスライドである。2001年のWillametteの以降のプロセサの開発について、当初の計画の出荷時期と実際の出荷時期の違いをまとめたもので、(Baniasを例外として)2004年までは5ヶ月以上の遅延が一般的であったが、2004年以降は計画通り、あるいはTulsaやClovertownのように3ヶ月以上も目標より早く出荷というものも出てきている。

このような改善は、単にエンジニアの尻を叩くだけでは実現せず、開発プロセス自体に大きな改善が行われたものと推測される。理由はともかく、計画通りに開発が完了すれば量産の準備もスムーズに行き、また、競合という点でも有利になるので、経営的には大きなメリットであり、アナリストへのアピール度の高いスライドである。

|

|

出典:Intel 2007 Spring Analyst MeetingでのDadi Perlmutter SVPの発表資料 |