トイレの下水の臭いの主な原因

ここでは、トイレの下水臭の主な原因をいくつかご紹介します。

- 排水トラップの乾燥

- 排水管の詰まり

- 便器と床の隙間

- 便器や温水洗浄便座の汚れ

- 換気不足

- トイレタンクの不具合

トイレから下水のような臭いが上がってくる場合、まずは原因を特定することが大切です。

臭いの発生源を知ることで、適切な対策を講じることができます。

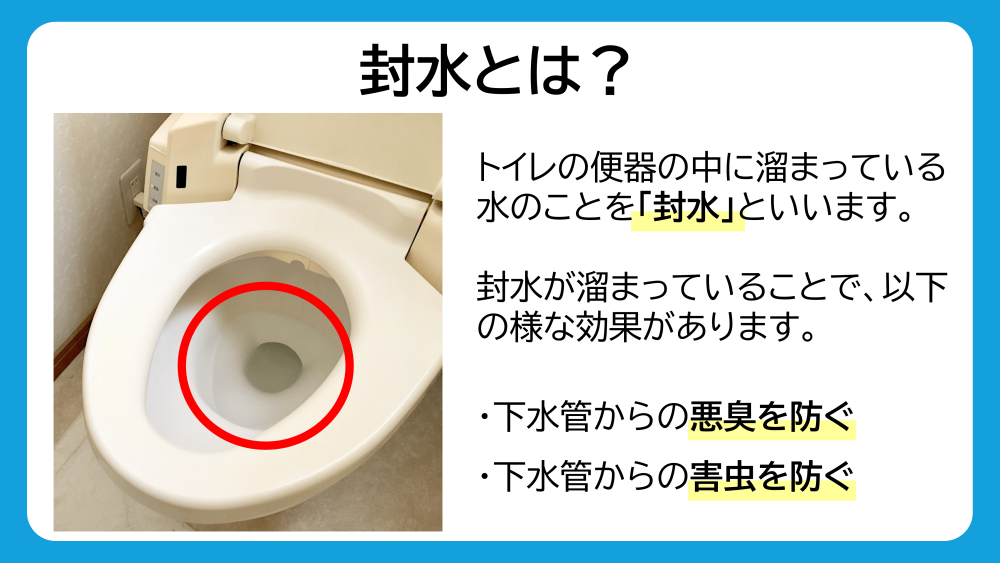

排水トラップの乾燥(封水の蒸発)

トイレから下水の臭いがする原因でもっとも多いのが、排水トラップの乾燥によるものです。排水トラップとは、便器の排水口付近に常にたまっている水のことです。

別名「封水(ふうすい)」とも呼ばれ、この水が下水管からの臭いや虫の侵入を防ぐフタの役割を果たしています。

ところが何らかの理由でこの封水が減ってしまうと、防臭のフタが外れた状態になり、下水管から嫌な臭いが直接トイレ室内に立ち上ってきてしまいます。

排水トラップの封水が乾燥してしまう原因として、まず考えられるのは長期間トイレを使用しなかったことによる水の蒸発です。

例えば旅行などで家を留守にしていてトイレをしばらく流していない場合や、来客用など普段あまり使わないトイレでは、時間の経過とともに封水が少しずつ蒸発して水位が下がり、最終的に水が切れて臭いが上がりやすくなります。

特に夏場など気温が高い時期は水が蒸発しやすいため注意が必要です。

また、封水が減ってしまう原因として排水管内の圧力変化も挙げられます。

排水管の構造上の問題や使用状況によって、後述する「サイホン作用」によって封水が吸い出されてしまうことがあります。

その他にも、トイレットペーパーや髪の毛などが排水口付近に引っかかり、毛細管現象によって封水が少しずつ吸い取られてしまうケースもあります。

毛細管現象とは、水に浸った紙や紐などが水を吸い上げて別の場所へ移動させてしまう現象です。

例えば排水口にトイレットペーパーの一部が垂れ下がっていると、その紙を伝って封水がジワジワと排水管側へ流れてしまい、水位低下の原因となります。

このように封水が何らかの理由で減少して「封水切れ」の状態になると、下水の悪臭が直接室内に入り込んでしまうのです。

誘導サイホン作用

誘導サイホン作用とは、主にマンションやアパートなど集合住宅で起こりやすい現象です。

他の階のトイレの排水が影響して自宅のトイレの封水が引っ張られてしまうケースを指します。

たとえば上の階の住人が一度に大量の水を流した際、共通の排水管を水が一気に流れることで管内の圧力が急激に変化し、負圧(真空状態に近い圧力)が生じます。

するとその負圧につられて、下の階にある自分のトイレの封水までもが排水管側に吸い込まれて流出してしまうのです。

この誘発されたサイホン現象によって封水が失われ、便器内の水位が低下して下水の臭いが上がってくることがあります。

集合住宅で突然トイレが下水臭くなった場合は、この誘導サイホン作用が原因の可能性があります。

根本的な解決には排水管や通気管(空気の通り道)の構造改善が必要になることもあり、頻繁に起こる場合は専門業者に相談したほうが良いでしょう。

自己サイホン作用

自己サイホン作用は、トイレを自分で流したときに起こるサイホン現象です。

本来であれば流した後に便器内に残るはずの封水までもが、自身の排水によって引きずられて流れていってしまう現象を指します。

原因としては、通気管の不良や詰まりなどにより十分な空気が排水管内に供給されず、排水時に強い負圧が発生して封水を吸い出してしまうことが考えられます。

また、トイレの設計上の問題で一度に大量の水が流れすぎる場合にも自己サイホンが起きやすくなります。

自己サイホン作用が起こると、毎回トイレを流すたびに封水が減ってしまうため、常に水位が低下した状態になり臭気が漏れてしまいます。

応急的な対処法としては、水を流す際にバケツなどで少量の水を継ぎ足しながら流すという方法があります。

こうすることで封水が完全に流出してしまうのを防ぐ効果が期待できます。

しかしこちらも根本原因の解消が必要なケースが多いため、何度も自己サイホン作用が起きる場合は専門業者に点検を依頼したほうが安心です。

排水管の詰まり

排水管の詰まりもトイレの下水臭の原因としてよく見られます。トイレやその先の排水管が部分的にでも詰まっていると、汚水がスムーズに流れず便器内に滞留します。

この滞留した汚れた水が悪臭を発し、下水のような臭いの原因となることがあります。

詰まりの原因にはさまざまなものがありますが、代表的な例を挙げると以下のようなものがあります。

- 大量のトイレットペーパーを一度に流してしまった

- 本来流してはいけない異物(おむつ、生理用品、お掃除シートなど)を流してしまった

- 長年の使用による尿石や汚れの蓄積で管の内径が狭くなった

- 節水のしすぎで流水量が不足し、排泄物が管内に残留している

このように何らかの原因で配管が詰まると排水の流れが悪化し、結果として臭いが逆流しやすくなります。

詰まりがひどい場合、便器から汚水があふれ出したり、逆流してくる恐れもあり衛生的にも大問題です。

「最近トイレの流れが悪い」「ポコポコと異音がする」といった前兆がある場合は、下水臭だけでなく大きなトラブルになる前に早めに対処しましょう。

ちなみにトイレつまりに関してはこちらの記事で詳しくご紹介していますので参考にしてください。

便器と床の隙間

意外な盲点ですが、便器と床の設置部の隙間から下水臭が漏れてくることもあります。

通常、トイレの便器と床の間にはパテやシーリング剤、またはワックスリング(密封用の輪っか状パッキン)などで隙間なく密着させ、下水管からの臭いや水漏れが起きないように施工されています。

しかし経年劣化や地震・衝撃によるずれ、施工不良などでこの密着部分に隙間が生じると、下水管と室内空間が直通してしまう状態になります。

便器と床のわずかな隙間からでも、下水の臭いは強烈なため室内に充満してしまいます。

特に掃除をしても臭いが消えない場合や、便器周りに漏水はないのに下水臭がする場合は、この部分のシール不良が疑われます。

自分で確認するのは難しい箇所ですが、便器の根元付近から臭うときは要注意です。

便器や温水洗浄便座の汚れ

トイレそのものが汚れていることも、下水臭がする原因となります。

便器内に汚れが付着していたり、温水洗浄便座(いわゆるウォシュレット)のノズルや便座裏が汚れていると、そこから嫌な臭いが発生します。

特に長期間掃除していないトイレでは、尿石(尿の成分が固まって石のようになった汚れ)がこびり付きやすく、この尿石が強いアンモニア臭を放つ原因になります。

尿石は見えにくい便器のフチ裏や排水口の奥に蓄積しがちで、普通のブラシ掃除だけでは落としにくい厄介な汚れです。

また、温水洗浄便座のノズルや便座とフタの裏側なども見逃しがちな汚れポイントです。

ノズルに汚れが溜まると雑菌が繁殖して悪臭を放つことがありますし、便座の裏に飛び散った尿ハネが蓄積すると臭いの原因になります。

トイレ周辺(壁や床)に付着した尿ハネやホコリも時間とともに臭いを発するので、トイレ本体だけでなく周辺も清潔に保つことが大切です。

換気不足

トイレの換気が不十分な場合も、臭いがこもりやすくなります。そもそも下水の臭いに限らず、トイレは臭気が発生しやすい空間です。

換気扇が故障していたり常時回していなかったりすると、トイレ内の空気が入れ替わらず臭いが長時間とどまってしまいます。

また、窓がないトイレの場合は換気扇だけが頼りですので、換気扇が動いていないと湿気もこもってカビ臭さも加わり、不快な臭気が倍増してしまうこともあります。

換気不足そのものが直接の「下水臭」の原因ではないものの、他の原因で発生した臭いを拡散・排出できずに溜め込んでしまうため、結果的に下水のような悪臭が強く感じられてしまうのです。

特に夏場など温度が高いと臭気がより拡散しやすくなるため、常に換気扇を回す、定期的に窓を開けるなどして空気の流れを確保することが重要です。

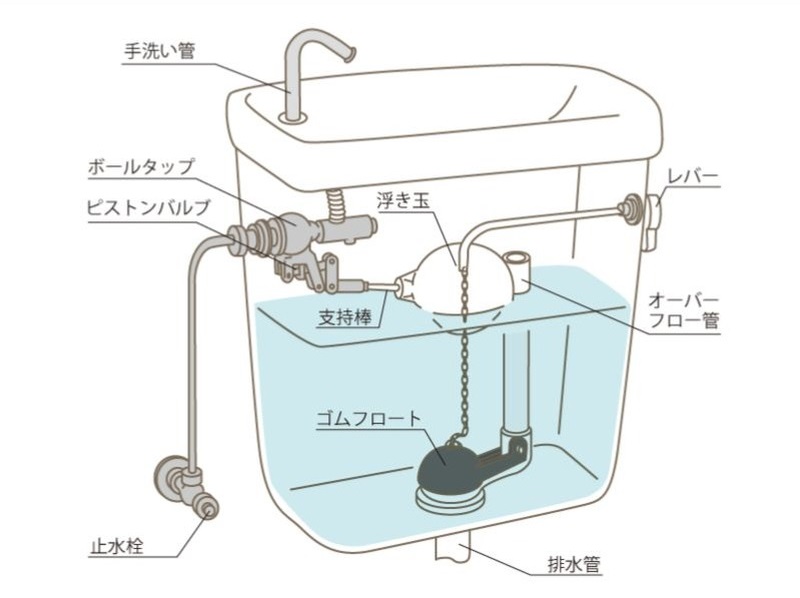

トイレタンクの不具合

トイレ本体のタンク部分に不具合が生じている場合も、下水臭の原因となります。

トイレタンクは洗浄用の水を溜めておく重要な部位で、内部にはいくつかの部品があります。

これらが経年劣化や不調で正常に機能しなくなると、十分な水量が供給されなかったり、封水(便器内の水)が適切に補充されなくなったりすることがあります。

例えばフロートバルブ(排水弁)や浮き球が故障すると、一度に流れる水の量が極端に少なくなる場合があります。

そうすると排泄物をしっかり流しきれず、配管内や便器内に汚れが残って臭いの原因になります。

また、タンク内のオーバーフロー管と補助水管の接続が外れているケースもあります。

補助水管とは、タンクから便器の中に水を補充するための細いチューブのことです(洗浄後に少量の水を便器に流して封水を満たす役割があります)。

本来この補助水管はオーバーフロー管に差し込まれており、洗浄後にタンクから便器へ水を導くようになっています。

しかし何かの拍子に補助水管が外れてタンクの中で外れてしまっていると、水が便器側に補充されず封水が十分に確保されない状態になります。

その結果、便器内の水位が下がって下水臭が発生しやすくなります。

さらに、長年タンクの中を掃除していないと、水垢や黒カビが発生して臭いの元になることもあります。

タンクの中の水は本来きれいですが、カビ臭い水が便器に流れ出るとトイレ全体の臭いにつながる場合もあります。

タンク内部の不具合や汚れは普段目にしないため見逃しがちですが、トイレを流した後にいつもより水位が低い・すぐ臭うといった場合はタンク内にも目を向けてみると良いでしょう。

トイレの下水の臭いの対処方法

トイレの下水の臭いは原因に応じた適切な対処を行うことで、多くの臭いトラブルは解消できます。

以下では、自分でできる具体的な対処方法を一つずつ説明します。初心者の方でも無理なくできる内容ばかりですので、ぜひ順番に試してみてください。

- 排水トラップの水を補充する

- トイレ本体や周辺の掃除

- 排水管の清掃

- トイレタンクの点検・修理

排水トラップの水を補充する

まず真っ先に試していただきたいのが、排水トラップへの水の補充です。

封水が蒸発して臭いが上がっている場合は、単純に水を流してあげるだけで下水の臭いをストップできることが多いです。

具体的には、トイレの水を普通に一度流すか、バケツなどで水を便器に注ぎ足してあげます。

そうすると排水口付近に再び水がたまり、臭いの通り道にフタをすることができます。

長期間使っていなかったトイレで臭いがする場合は、この方法でまず封水を回復させてみましょう。

また、これから家を留守にする場合や普段あまり使わないトイレがある場合は、事前にバケツ一杯程度の水をゆっくり流しておくと封水切れを予防できます。

特に気温の高い季節は蒸発しやすいので注意しましょう。

誘導サイホン作用や自己サイホン作用が原因で封水が減っている場合も、まずは補充して水位を元に戻します。

ただし、またすぐに水が減ってしまうようなら根本対策が必要です。

集合住宅で誘導サイホン作用が頻発する場合は前述のように水を流す際に勢いをつけすぎないことを意識してみてください。

自己サイホン作用の場合は洗浄時に少しずつ水を足すという応急策もあります。

いずれにせよ、繰り返し封水が失われるようであれば次に説明する他の対策や、業者への相談も検討しましょう。

トイレ本体や周辺の掃除

トイレの臭い対策でもっとも基本となるのが清掃(掃除)です。便器やその周辺を清潔に保つことで、臭いの原因物質を取り除くことができます。

「ちゃんと掃除しているつもりなのに臭う…」という場合でも、見えない所に汚れが潜んでいるかもしれません。この機会に徹底的にお掃除してみましょう。

- 便器の内部:市販のトイレ用洗剤とブラシを使って、隅々までこすり洗いしましょう。特に水際の黄ばみやフチ裏にこびり付いた尿石は臭いの元なので、酸性洗剤を使うと効果的です。

- 温水洗浄便座(ノズルや便座裏):ノズル掃除モードがあれば作動させ、柔らかい布で汚れを拭き取ります。便座やフタの裏側にも尿の飛び散りが付着しやすいので、中性洗剤で丁寧に拭きましょう。

- 便器と床の接地部まわり:便器の根元や床との境目はホコリや汚れが溜まりがちです。雑巾や使い捨てシートでしっかり拭き取り、必要に応じて細かいブラシで隙間汚れも掃除します。

- トイレの床や壁:床に尿ハネが残っていると臭いの原因になります。床は拭き掃除を行い、壁も臭いが染み付かないように気になる場合は中性洗剤を薄めた水拭きで清掃します。

上記のポイントを押さえてお掃除することで、臭いの原因の大部分は解消できるはずです。

掃除の際はゴム手袋をして、換気を十分に行いながら作業してください。

尿石がひどくこびりついている場合は、一晩トイレットペーパーに酸性洗剤を染み込ませて貼り付け、汚れを柔らかくしてから擦ると落としやすくなります。

尿石の掃除方法に関してはこちらの記事で詳しくご紹介していますので参考にしてください。

また、市販の洗浄剤でタンク内の洗浄も行ってみましょう。

洗浄剤をポンとタンクに入れるだけで内部のカビや汚れを落としてくれる製品もあり、タンクのカビ臭対策に有効です。

ハードな汚れも落としてトイレ全体をピカピカに掃除すれば、それだけでも臭いが大幅に軽減するケースが多いです。

掃除後はしばらく換気を続け、洗剤臭も飛ばしておきましょう。

ちなみにトイレの掃除に関してはこちらの記事でもご紹介していますので参考にしてください。

排水管の清掃

排水管の中を清掃することも、下水臭の対策に有効です。特に詰まりが原因で臭いが発生している場合は、詰まりを取り除くことで臭いも解消します。

排水管の清掃というと難しく聞こえるかもしれませんが、初心者でもできる簡単な方法があります。

まず、ラバーカップ(いわゆるスッポン)を使った方法です。トイレが軽い詰まりを起こしている場合、ラバーカップで圧力をかけることで詰まっている物を押し流せます。

便器の排水口にラバーカップを密着させ、ゆっくり押してから勢いよく引く動作を意識しながら。何度か繰り返してみましょう。

ラバーカップに関してはこちらの記事で詳しくご紹介していますので参考にしてください。

次に、市販のパイプクリーナー(排水管洗浄剤)を使う方法があります。

液体や泡状のパイプクリーナーを便器に流し込み、指定の時間放置して汚れを溶かすことで、排水管内部のヘドロや尿石を除去できます。

ただし、薬剤によっては便器を傷める恐れもあるため、使用方法をよく読み用量を守って使ってください。

これらを試しても改善しない場合は、ワイヤーブラシや専用の排水管クリーニングツールを使用する方法もあります。

ただし、トイレの排水管は構造が複雑で器具を傷つけるリスクもあるため、無理は禁物です。

深刻な詰まりや自分で対処しきれない汚れが原因の場合は、無理せず専門業者に清掃を依頼したほうが安全でしょう。

トイレタンクの点検・修理

トイレタンクが原因で臭いが発生している場合は、タンク内の点検と必要に応じた修理・調整を行います。

初心者の方でもできる範囲の簡単なチェックポイントがありますので、以下を参考に試してみてください。

- タンクの蓋を開けて中を確認:まずはタンクの上部蓋を静かに取り外し、中の様子を観察します。浮き球や鎖、補助水管などの部品が正しく取り付けられているか確認しましょう。特に補助水管がオーバーフロー管から外れていないか要チェックです。もし外れていた場合は、元の位置に差し込んで固定します。これだけで封水の補充が正常に行われるようになります。

- 水位や動作の確認:タンク内の水位が極端に低かったり、高すぎてあふれそうになっていないか確認します。正常な場合、水位はオーバーフロー管の少し下あたりで止まるようになっています。浮き球(フロート)を手で持ち上げたり下げたりしてみて、水が止まる位置が適切か確認しましょう。もし水位が低すぎると感じる場合は、浮き球の高さ調節ネジがあれば調整します(機種によって異なりますので取扱説明書参照)。

- 故障や劣化の有無:フロートバルブ(ゴムフラップ)に亀裂や変形がないか、鎖が絡まっていないか、浮き球に水が入って沈んでいないかなども確認します。部品が劣化・破損していると適切に水が溜まらず、結果的に封水不足や洗浄不足になります。劣化が見られた部品はホームセンターなどで購入して自分で交換することも可能ですが、自信がない場合は無理せず業者に修理を依頼しましょう。

タンク内の調整によって、封水の水位低下や洗浄不足が解消されれば、臭いもおさまるはずです。

点検後、蓋がちゃんと閉まっていないと、手洗い付きタンクの場合は手洗い管からの水が外に飛び散ることがありますので注意してください。

ちなみにトイレタンクに関してはこちらで詳しくご紹介していますので参考にしてください。

トイレ修理業者に依頼すべきケース

ここまで、自分でできる対処方法をご紹介してきました。しかし、中には個人では対処が難しいケースや、専門的な対応が必要な場合もあります。

無理に自分で直そうとして状況を悪化させてしまっては本末転倒です。

以下のような場合は、無理せず水まわりのプロであるトイレ修理業者に依頼することを検討しましょう。

- 自分で対処するのが難しい場合

- 下水の臭いの原因がわからない場合

- 排水管の破損の可能性がある場合

自分で対処するのが難しい場合

臭いの原因によっては、専門的な工具や高度な作業が必要になることがあります。

例えば、便器と床の隙間の修理では便器の取り外しやシーリング作業が伴いますが、これは一般の方にはハードルが高い作業です。

また、排水管の奥深くで発生した頑固な詰まりや、トイレタンク内部の大掛かりな部品交換なども、無理に自分で行うと破損や水漏れを招く恐れがあります。

作業に不安がある場合や専門知識・道具が必要な場合は、自分で無理をせずプロに任せるのが安全です。

プロの業者であれば適切な道具と経験を持っていますので、短時間で確実に修理・清掃を行ってくれます。

費用はかかりますが、結果的に時間と労力を節約でき、安心感も得られるでしょう。

下水の臭いの原因がわからない場合

トイレからの下水臭に悩んでいるものの、どうしても原因が特定できない場合もあるかと思います。

色々試してみたけれど臭いが改善しない、どこから臭っているのか分からないという場合も専門業者に相談するタイミングです。

プロの業者は豊富な知識と経験から、一般の方では気づきにくい原因箇所を突き止めることができます。

例えば配管の通気不良や壁内の隠れた漏水、建物全体の配管構造上の問題など、専門家ならではの視点で調査してもらえます。

原因が特定できれば適切な対策を講じることができますし、不要な対策に時間やお金を費やさずに済みます。

どうしても自力で原因不明の場合は、早めにプロの点検を依頼しましょう。

排水管の破損の可能性がある場合

最も深刻なケースとして、排水管自体が破損している可能性が考えられる場合があります。

経年劣化や地震などで排水管にひび割れや穴あきが生じ、そこから下水臭や汚水が漏れているケースです。

この場合、いくら封水を保っても配管の途中から臭いが漏れてしまうため、根本的に解決するには配管修理や交換が必要になります。

排水管破損は専門的な知識と技術が要求されるため、完全に業者の領域です。

床下や壁内の配管工事になることも多く、個人では対応できません。

もし配管からの水漏れが疑われる(床が常に濡れている、異常な湿気がある等)、封水がしっかりあるのに臭いが消えないといった場合は、早急に業者に調査してもらいましょう。放置すると臭いだけでなく建物にもダメージを与えてしまう可能性があります。

以上のように、自分で対処が難しいケースでは無理せず専門のトイレ修理業者に依頼することが重要です。

プロに任せれば、安全かつ確実に問題を解決してくれるので、結果的に安心してトイレを使えるようになります。

トイレの下水の臭いを防ぐ日々のメンテナンス

トイレの下水臭は、日頃のちょっとしたメンテナンスで未然に防ぐことが可能です。

普段からトイレを清潔に使い、適切なケアをしておくことで、臭いに悩まされるリスクを大幅に減らせます。

ここでは、今日から始められる日常的な臭い対策のポイントをご紹介します。

- 定期的に水を流す

- こまめに掃除を行う

- 消臭剤・芳香剤を活用する

定期的に水を流す

トイレを長期間使わないと封水が蒸発してしまうことは先ほど説明しましたが、これを防ぐには定期的に水を流すことが一番です。

例え使用しない日が続いても、最低でも1週間に一度はトイレの水を流しておきましょう。バケツ一杯の水をゆっくり注ぐ形でも構いません。

これによって排水トラップの封水が常に十分な量確保され、下水からの臭い上がりを予防できます。

また、トイレだけでなく、洗面所やお風呂など家の他の排水口についても同様に、定期的に水を流すことが臭い防止に役立ちます。

特に普段あまり使わない排水口がある場合は、意識して水を流す習慣をつけると安心です。

こまめに掃除を行う

日々のこまめな掃除も臭い予防には欠かせません。

汚れは蓄積すると臭いの元になりますので、少しずつでも取り除いていくことが大切です。

理想的にはトイレ掃除は週に1回程度行うのがおすすめです。便器内はもちろん、便座やノズル、床などもサッと拭き掃除しましょう。

頻繁に掃除しておけば尿石が固まる前に落とせますし、ホコリも溜まりにくくなります。また、掃除の際に換気扇の埃取りも忘れずに行いましょう。

換気扇に埃が詰まっていると風量が落ち、換気不足に繋がります。

換気がしっかりされていれば臭いがこもりにくく、常に空気が入れ替わって快適に保てます。

小まめな掃除と換気で、臭いの発生源自体を作らないことが重要です。

消臭剤・芳香剤を活用する

最後に、消臭剤や芳香剤の活用も日々の臭い対策に有効です。トイレ用の消臭剤には、置くだけで空気中の臭い成分を吸着・中和してくれる製品が多数あります。

ゲル状タイプやスプレータイプ、自動で香りを噴霧するタイプなど、トイレの広さや好みに合わせて選びましょう。

消臭剤を置いておけば、万一臭いが発生してもかなり軽減してくれます。

また、芳香剤で良い香りをプラスするのも心理的な効果があります。最近では消臭効果と芳香効果を兼ね備えた製品も多いので、トイレのインテリアに合わせて使ってみるとよいでしょう。

ただし、消臭剤や芳香剤はあくまで補助的な対策であり、根本原因を取り除くものではありません。

基本はこれまで述べてきたような掃除や換気ですが、プラスアルファの対策として上手に活用してください。

なお、トイレ内に常に良い香りがするようにしておくと、家族も掃除や換気に気を配るようになり、清潔な状態が保ちやすくなるというメリットもあります。

まとめ

トイレから下水のような臭いが漂ってくるときの原因と対処法について、詳しく解説してきました。ポイントを改めて整理してみましょう。

- 主な原因:排水トラップの封水切れ、排水管の詰まり、便器と床の隙間、便器や温水洗浄便座の汚れ、換気不足、トイレタンクの不具合など、さまざまな要因で下水臭が発生します。それぞれの原因についてメカニズムを理解することで、効果的な対策が見えてきます。特に封水切れは頻発する原因ですが、蒸発やサイホン作用など具体的な仕組みを知れば慌てずに対応できます。

- 自分でできる対処法:排水トラップに水を補充する、徹底的に清掃する、ラバーカップや洗浄剤で排水管を掃除する、タンク内を点検・調整する等、状況に応じた対処法があります。初心者の方でも実践できる方法ばかりです。まずは簡単にできることから試し、臭いの軽減・解消を目指しましょう。

- プロに任せる判断:自分では難しいと感じた場合や原因不明の場合、そして排水管破損の疑いがある場合は、無理せず水道業者に依頼することが肝心です。プロならではの適切な処置で、安全かつ確実に問題を解決してくれます。「おかしいな」と思ったら早めに相談することで、大きなトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

- 日頃の予防策:定期的に水を流して封水を保つ、こまめな掃除と換気で汚れや臭気を溜めない、消臭剤を活用して快適な香りを保つなど、日々のちょっとした心がけで下水臭の発生を防げます。日常的にメンテナンスをしておけば、いざという時のトラブルも起こりにくくなります。

この記事でご紹介した方法を実践していただければ、ほとんどの場合、トイレの嫌な臭いは改善されるはずです。

最初は戸惑うかもしれませんが、原因と対策が分かれば落ち着いて対応できます。

水まわりのトラブルは早めの対処と予防が肝心です。ぜひ本記事の内容を参考に、快適で清潔なトイレ環境を維持してください。

おすすめ業者4選

※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

PR