不動産を相続するけれど物件を使う予定はないという方は、より土地を有効に使うためにまず物件を解体したいと考えるのではないでしょうか。しかし、その解体にはどれほどの費用がかかり、どのような手続きが必要なのかが気になりますよね。

そこでこの記事ではそのマンションや一軒家など種類ごとの解体費用の解説と安く済ませるポイントをご紹介します。不安だった解体工事も、その構造が理解できればハードルは低くなるでしょう。

土地の有効活用をしたいと考えている方は、ぜひこれを参考に解体工事を始めてみてください。

- 建物の解体費用の相場は、物件の種類(一軒家・アパートなど)や建築素材によって大きく異なります。建築素材で比較すると基本的には木造の方が安く、次いで鉄骨造、RC造の順で費用が高くなる傾向にあります。

- 建物以外で解体費用が変動する要素は、建物の立地、解体を行う時期、依頼する解体業者などです。

- 解体費用を抑えるには、自分で不用品を処分する、補助金・助成金を利用する、施工業者を比較するなどが有効です。費用を抑えても、まとまった支払いが難しい場合にはローンを組むことも検討しましょう。

- AIによる自動見積もりによって、その場で価格がわかる!「解体の窓口」がおすすめ

- 厳しい基準を満たした厳選業者1,100社が加盟

- ユーザー満足度95%!解体費用見積もりサイト「満足度」・「価格」で2冠達成

主要エリアごとに人気の高い解体業者を紹介したこちらの記事もおすすめです。

解体費用の相場について

建物の解体費用の相場は、物件の種類(一軒家・アパートなど)でも変わりますが、建築素材(木造・鉄骨など)によっても大きく異なります。例えば、手作業で解体しなくてはいけない部分と機械で解体できる部分に分けられたり、リサイクルに回せるか分別が難しい部分の多い木造は、全てが機械で一気に解体できるというわけにはいかず、金額が大きく変動することもあります。

そこでまずは、物件の種類ごとに解体費用の相場をご紹介します。

一軒家の解体費用相場

まず最初に不動産物件としてスタンダードな一軒家から見ていきましょう。一軒家では建物の素材によってある程度、解体価格が決まります。主な素材ごとの解体費用の相場は以下の通りです。

| 1坪 | 30坪 | 40坪 | 60坪 | |

| 木造 | 4~5万円 | 120万円~150万円 | 160万円~200万円 | 180万円~210万円 |

| 軽量鉄骨造 | 6~7万円 | 180万円~195万円 | 240万円~260万円 | 190万円~275万円 |

| RC造(鉄筋コンクリート造) | 7~8万円 | 180万円~240万円 | 240万円~320万円 | 200万円~808万円 |

傾向としては、木造でできた物件は比較的安く、鉄骨造やRC造などは解体費用が高くなるという特徴があります。建物の素材でおおよその相場は定まりますが、そこからさらに建物の広さや構造によって費用が変わることもあります。

アパートの解体費用相場

アパートの場合の解体費用は素材と構造、そして階数によっても変動します。広さは階数ごとに一定でも、それぞれに坪数として計算されるため、その分加算されていきます。アパートの素材と階数ごとの解体費用相場は以下の通りです。

| 1階 | 2階 | 3階 | |

| 木造 | 約120万円前後 | 約240万円前後 | 約360万円前後 |

| 鉄骨造 | 約210万円前後 | 約360万円前後 | 約540万円前後 |

| RC造(鉄筋コンクリート造) | 約240万円前後 | 約420万円前後 | 約630万円前後 |

アパートの場合でも木造のほうが比較的安く、鉄骨造やRC造のほうがより解体費用は高額になる傾向があります。堅牢な鉄骨造やRC造は解体するのに重機も必要になる上、時間も掛かるためにどうしても費用は高めになってしまうのです。

マンションの解体費用相場

マンションの解体の場合には様々な情報が費用を左右します。素材は何であるかなどの基本情報はもちろん、内側の構造やマンションの種類によっても変わってくるため一概に相場を出しにくいのです。そこで坪単価を見てみましょう。おおよその坪単価がわかれば、そこから坪数や構造情報を加味して総合的な相場を推算することができます。

| 坪あたりの相場 | |

| 鉄骨造 | 3万円 |

| RC造(鉄筋コンクリート造) | 4万円 |

| SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造) | 6万円 |

相場を正確に出すことができないのは基礎部分が目に見えないからと言われています。例えば、RC造などは地中にある杭の長さや本数などが違いますが、一目で確認できません。そのために相場や見積もりが出しにくいのです。まずは坪単価をおおよその計算に使うのがおすすめです。

内装解体(スケルトン)費用相場

もし建物を残したいのなら、内装解体(スケルトン)を行うという選択もあります。内装解体とは建物の基礎を残して、内装全体を取り替える工事です。この解体工事では老朽化した柱や梁(はり)は交換することができます。

例えば、家をリノベーションしたい、建物を商売ができる店舗に変えたいといった場合に行われることが多いです。内装のみの工事となるので建て替えなどと比べればリソースも少なく済むことも特徴です。

内装解体の費用相場は以下の通りです。

| 坪あたりの相場 | |

| 一戸建て | 19,000~29,000円 |

| アパート | 19,000~28,000円 |

| マンション | 19,000~29,000円 |

ここからさらに案件によって解体価格は変わりますが、坪当たりの相場を見ても、全てを解体するより費用が安く済むことがわかります。

解体費用の内訳について

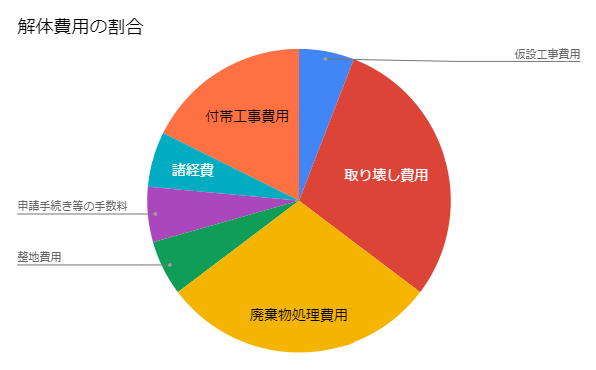

ここまで解体費用の相場についておおよその目安がわかったところで詳しいその内訳について知る必要があります。解体費用のおおよその割合は以下の通りです。

引用:土地活用プラス「建物の解体工事の坪単価や内訳を理解して、解体見積もりの正しい見方を解説!」

建物解体といっても、その工程は多くあり費用もかかります。お金を出して解体するのに解体費用がどのように使われているのか知らなければ、価格が適正であるかもわかりません。また、その内訳についてもを知っておかなければ費用の負担を減らせるかどうかを検討することも難しくなります。

以下でそれぞれ詳しい工事工程やポイントを確認していきましょう。

仮設工事費用

仮設工事費用は解体工事をスムーズに行うための準備に使われます。費用は50坪に対して20万円前後と言われており、総体的な解体費用の約5%以下がこの仮設工事費用の相場とされています。作業内容は仮設水道・トイレなどを設置したり、仮囲い養生で工事区画をカバーしたりすることが挙げられるでしょう。具体的な内容は以下の通りです。

- 仮設水道

- 仮設トイレ

- 仮設電源

- 仮囲い養生

- 養生シート

- 仮設足場

主に、工事が円滑に行えるように設備を置いたり、工事現場を囲ったりして安全配慮を行うための費用となります。解体工事のための重要な事前準備といえるでしょう。

取り壊し費用

取り壊し費用は実際に建物を壊すために必要な人件費や重機の費用です。この取り壊し費用は解体費用全体の約3~4割を占めています。その名の通り、主な作業内容は「取り壊し」ですが、建物によっては手作業が必要な場合もあり、手間や時間がかかることがあります。

例えばリサイクル分別が定められた木造住宅などは手作業が多く必要になってくるでしょう。また、それ以外にも隣家と隣接している場合などでも取り壊しが一部手作業で行われることがあります。重機で取り壊しするのに危険がある場合には、どうしても人の手で取り壊すしかありません。このように建物によっては費用が変動する部分でもあるといえるでしょう。

廃棄物処理費用

廃棄物処理費用は建物を解体した際に出る廃材を処分する費用です。廃材の種類により変動しますが、処分費用は解体費用全体の約4~5割を占めるといわれています。解体費用の半分に迫るとなれば高いと感じるかもしれませんが、この廃棄物処理費用は削ることができない部分です。

何故なら、あらゆる廃材を適正に処分しなければいけないからです。木材やコンクリート、硝子、キッチン設備等、様々なものが処分方法が明確に定められています。そのため、ある程度の費用はどうしても必要になるのです。また、逆に極端にこの処分費が安かったり、処分証明書がない場合には会社が不法投棄している可能性が高いため注意しましょう。

整地費用

整地費用は建物の解体工事が終わった後に土地を整地するための費用です。費用は解体費用全体の約1割といわれています。建物の解体後はどうしても土地に様々な破片が散乱しているため、土地を整地する作業というのは必要となります。大きな廃材は処分できても細かな破片については回収が難しいからです。この整地作業ではその方法次第で費用が変わってきます。例えば土に混ぜ合わせるのか、もしくは土自体を入れ替えるのかで大きく変わってくるでしょう。

申請手続き等の手数料

建物の解体作業では、解体業者を通じて自治体や警察署で申請が必要になりますので、自己判断で自由に決断することはできません。解体作業において申請が必要なものは以下の通りです。

| 申請種類 | 役割 | 申請費用 |

| ライフラインの停止申請 | 工事のために電気、ガス、水道などを停止する申請 | なし |

| 建設リサイクル法の申請 | 解体で出る廃材の見込み量を申請する | 約3~5万円 |

| アスベスト除去の届出 | 建物にアスベストが含まれている場合に申請する | 約3~5万円 |

| 建築物除去届 | 建物の解体を都道府県知事に申告する | 約3~5万円 |

| 建物滅失登記申請 | 解体後に建物がなくなったことを申請する | 約3~7万円 |

| 道路使用許可書の申請 | 公道に重機を停車させるための申請 | 約3~5万円 |

| 道路占用許可書の届け出 | 足場や仮囲いを公道に設置する場合に申請する | 約3~5万円 |

このように、それぞれの理由から各項目の申請が必要になります。合わせていくと約15万円前後は申請手続きにかかると考えておく必要があるでしょう。

※アスベスト…石綿のこと。防火・防音・遮熱などの効果がある建築素材だが、飛散すると人体に健康被害をもたらす。主に1975年以前に建てられた建造物に使用されている可能性が高い。

諸経費

申請の手数料以外にも諸経費も忘れてはいけません。この諸経費では、例えば工事前の近隣挨拶などの費用が含まれています。解体工事ではどうしても近隣に迷惑がかかるので、後々トラブルなどが起こらないようしっかりと挨拶回りはすべきです。

また、工事車両の駐車場代や工事賠償保険なども掛かってくるため注意しましょう。特に駐車場代については都市部では高くつく可能性があります。駐車が可能な場所を調べ、推算を出しておくと良いでしょう。

付帯工事費用

もし建物内に荷物があったり、建物の周りに塀や庭木がある場合には付帯工事費用もかかることを忘れてはいけません。付帯工事では建物以外の内と外の不用品の撤去を行います。例えば家電などやブロック塀、フェンスなどです。これは内容によって左右しますが、解体費用全体の約30%程度掛かることが多いです。建物の内と外で不用品がどの程度あるか確認する必要があるでしょう。

解体費用が変動するポイント

解体費用はその建物の種類や状態によって大きく変動することがわかりました。例えば、冒頭にお伝えした建物の種類や構造などに加え、さらに解体を行う時期や立地によっても費用が大きく左右します。ここからは、その費用をできるだけ抑えるために、費用が変動するポイントをより具体的に掘り下げていきます。

費用が変動するポイントとしては、主に以下のことが挙げられます。

- 建物の構造や状態

- 建物の立地

- 解体を行う時期

- 依頼する解体業者

一つずつ詳しく見ていきましょう。

建物の構造や状態

建物の構造や状態が解体費用の変動を起こしていた場合、一つ目の要因として考えられるのは建物の建材です。建材は種類によって解体方法や廃棄方法が異なります。さらに壊しにくい建材であればあるほど、手間が増えるために費用が膨らむことがあるのです。

また、それ以外にも考えられる要因は建物に様々なおまけがついていることでしょう。おまけとは、いわば塀や庭木といった建物以外の撤去物のことです。建物以外の撤去作業となれば付帯工事を行わなければいけません。家の中の家具がそのままであったり、敷地内に様々な設置物がある場合にはこの工事量が増えてしまいます。

その結果、費用が膨らむ要因となってしまうのです。また、これ以外にもアスベストを除去する作業が必要であったり、地下室の埋立が必要であった場合にも費用が高くなることがあるでしょう。

建物の立地

建物の立地も解体費用が膨らむ要因であることがあります。例えば、建物が建つ場所が閑静な住宅街の場合、騒音規制法が定められていることがあります。この騒音規制法では、法令に基づき作業が規制されるため、一日の作業量が限られてしまいます。そのため、工事が長くなってしまって費用が高くなる可能性があるのです。

また、そこが住宅地であった場合には重機が入れないために手作業が増えてしまうこともあるでしょう。その場合にも時間と手間がかかってしまうため、これも工事費用が高くなる原因となります。さらに住宅地であれば、安全確保のためガードマンを増員したり、歩道と段差などの段差解消工事が必要になるということも考えられます。このように、立地・周辺環境は解体費用に大きく関わる場合があるのです。

解体を行う時期

実は、意外に思うかもしれませんが、建物の解体は12月~3月が繫忙期です。引っ越し料金がシーズンによって高くなるのと同じように、建物の解体もシーズンによって高くなるのです。この時期は建物の解体案件が増えたり、人の流動がある時期でもあるため、単価自体が高めになってしまいます。もしこの期間中に解体予定を組んでしまっている場合には、これが解体費用を変動する要因となっていることが考えられるでしょう。

売却や相続の問題で急いでおり、どうしても解体工事期間が被ってしまうということでない限り、できるだけ繫忙期の時期は避けるのが得策といえます。

依頼する解体業者

案件によっては依頼する解体業者が要因で解体費用が膨らんでしまうことがあります。それは解体業者などにおける元請け下請けの構造が原因です。

解体業者は中小様々な会社がありますが、仕事の依頼を受けてそのまま下請けに流す業者もあります。このような元請け業者は一般的ですが、問題はこの元請け業者が下請けありきの構造の会社であった場合です。例えば、下請けに丸投げするのが基本の元請け会社であったら、重機を全く所有してないケースがあるのです。

もしこのような元請け業者が自社で解体工事を担当する際は、重機のレンタルをする必要性が出てきます。そしてその場合、そのリース代が解体費用に乗ってくることがあるのです。つまり重機を所有している下請け解体業者より、元請け解体業者のほうが最終的な費用が高くなってしまうことがあるというわけです。逆をいえば、解体業者選びでは自社で重機を所有している会社のほうが安く済む可能性は高いといえるでしょう。

解体費用を安く抑えるためには

解体費用は建物の状態や立地などをポイントに費用の変動があることがわかりました。費用が膨らむパターンを確認することで、逆に費用を抑えられる部分が浮き彫りになってきたはずです。

ここからは、以下のような解体費用を抑えるために実践できるポイントをご紹介します。

- ゴミなどは自身で処分する

- 補助金・助成金を利用する

- 施工業者を比較して選ぶ

まずは現実的な方法から順番に解体費用の節約法を見てみましょう。

ゴミなどは自身で処分する

解体費用でまず最初に費用を節約できる可能性を秘めているのが土地の不用品処分の作業です。自身で不用品を処分することで解体工事の費用をその分軽減することができる可能性があるのです。通常、土地や建物内に家財などがあった場合には業者に処分を任せることも可能ですが、時間も費用も多く掛かってしまいます。さらに家財ゴミとなると解体業者は廃棄免許を持っていないことが多いため、処分を外注しなければいけなくなります。これにより解体費用が上乗せされてしまうことが考えられるでしょう。

しかし、事前に自身で不用品処分を行っていれば、不用品の処分費用が上乗せされないというわけです。そのため、自力では動かせない大きなものの処分のみの費用で済む可能性もあります。解体する建物の内外にある不用品は、できるだけ自身で処分する方法を検討してみましょう。

補助金・助成金を利用する

解体費用の足しに補助金や助成金を利用できないか確認することもおすすめです。通常、建物の解体工事にあたっては国の補助金制度はありません。しかし地方自治体によっては建物の解体工事に補助金もしくは助成金を出している場合があります。

例えば、東京都の府中市には実際に「木造住宅耐震診断・耐震改修等助成事業」というものがあります。もし、解体予定の物件がこのような地方自治体の補助の対象であった場合、補助金や助成金を受けることができるはずです。もちろんこの制度は地方自治体ごとに定められており、補助がない場合もあります。まずは自治体のホームページなどで確認してみると良いでしょう。

施工業者を比較して選ぶ

施工業者を比較検討することも解体費用を抑えるためには非常に重要な作業です。何故なら、業者を比較しなければ、その会社の良し悪しも判断できません。そのためにも建物の解体を行い施工業者は1社だけではなく、複数社に見積もりを依頼して比較した上で決めることが重要です。

また、この時点で業者の違いで価格が安くなることも考えられますが、安ければ安いほど良いというわけではないので注意しましょう。何故なら極端に安い業者は費用を抑えるために不法投棄など何らかの不正がある場合もあります。そのような業者を使ってしまわないためにもよく比較して精査する必要があるでしょう。

施工業者を選ぶポイントは以下の通りです。

- 建設業許可もしくは解体工事業登録がある…公式サイトなどで許可証を確認できるか

- 法律を遵守されているか…マニフェストを確認し、法律遵守であるか確認する

- 自社施工の業者であるか…下請けなどを行わず自社で施工する業者か

- 見積書や契約書の妥当性があるか…工事工程や費用計上、注意事項が正しく記されているか

- 担当者の対応に問題はないか…対応する姿勢は誠実で噓偽りがないか、見積もりの詳細をきちんと説明できるか

解体費用はローンが組める

解体費用は物件にもよりますが高ければ何千万円以上掛かることもあり、決して安いとはいえません。その負担を分割できないのかと思う方も多くいらっしゃるでしょう。しかし、実は解体費用はローンを組むことができます。解体費用が高額となって一括で支払うのが難しい場合には検討したい選択肢の一つでもあります。

そこで、解体費用にローンを組み込む場合には条件があります。例えば新築工事を行う場合です。新築工事を行う場合は解体費用を住宅ローンに組み込むことができるのです。その際には購入費用と建築費用、解体費用を合算した住宅ローンになります。

また、新築ではなくて土地の売却を前提とした建物の解体をする場合にも、ローンを組むことは可能です。この場合はフリーローンや空き家解体ローンが対象となります。フリーローンの場合は一般銀行で受けることができるローンですが、金利が低く審査が厳しいという特徴があります。一方空き家解体ローンでは地方銀行などで取り扱われています。利用する金融機関によって定義が変わってくる場合があるため、利用する銀行の条件を確認する必要があるでしょう。

このように建物を解体する際にローンを受けることは実際に可能です。それぞれの条件はよく確認した上で検討することは必要でしょう。

また、もし住宅ローンに解体費用を組み込みたい場合には、ローン審査前に見積書を用意しなければいけません。この見積書は施工業者などから提出される工事の見積もりです。この時注意が必要なのが、設計と施工プランが記された「本見積もり」が必要であることです。もし審査を検討しているなら、この見積書を必ず用意するようにしましょう。

まとめ

建物の解体費用は一戸建て、アパート、マンションで変わります。さらにそこから素材や広さ、解体に必要な工程で解体費用を大きく変動させてしまいます。

とはいえ、どうにか無理矢理安く費用を済ませようとすることも危険です。安いだけで選んでしまうと、悪徳業者であったり施工にトラブルがある場合もあるからです。ある程度かかる費用は受け入れて、土地の不用品の処分などの自助努力をベースに費用を軽くし、その上で業者の精査を行うようにしましょう。

その際、施工業者を比較するためにも見積もりは複数社依頼してから比較することをおすすめします。施工業者は安さだけではなく、信頼性も重視して選ぶことが大切です。ぜひこの記事を参考に、賢く建物の解体を検討してみてくださいね。

※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。

・https://www.land.mlit.go.jp/webland/

・https://www.rosenka.nta.go.jp/

・https://www.retpc.jp/chosa/reins/

・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet

・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf

◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。