フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)

メートル制の採用

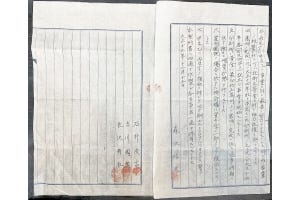

石井茂吉と森澤信夫が出願した邦文写真植字機3つめの特許「第72286号 写真装置」の明細書には記されていないが、ふたりは試作第1号機の製作にあたり、ある画期的な決断をした。文字の大きさや、フィルムの送り=字送りの単位に「メートル制」を採用したことである。フィルムの送りとはつまり、1文字を撮影したあと、つぎの文字を撮影するためにフィルムを移動させる距離のことだ。

活字の世界では当時、明治初期からの号数活字[注1]に加え、ポイント制活字[注2]が導入され、混在している状態だった。一般的にも、日本は1885年(明治18)にメートル条約に加入したものの、なかなか普及が進まず、完全実施となったのは1959年(昭和34)のことで、日常生活では従来の尺貫法がもちいられることのほうが多かった。[注3]

そんな状況のなかで、邦文写真植字機の試作第1号機でメートル制が採用されたのは、将来的には合理的で計算のしやすいメートル制が世界の主流になる、と見越してのことだった。ふたりが活字の専門家であったら、従来の単位をまったく無視するなど、思いもよらないことだったろう。門外漢ならではの斬新な決定といえる。

この「メートル制の採用」という重要な決断をだれがしたのかについては、本連載の基礎資料となっている写研の『石井茂吉と写真植字機』『文字に生きる<写研五〇年の歩み>』、モリサワの『写真植字機五十年』には、いずれも明記されていない。

ただ、『印刷界』1961年10月号(日本印刷新聞社)に掲載された橘弘一郎による茂吉へのインタビュー[注4]では、橘に<歯送りですが、0.25ミリですね。これは誰がこう考えたんですか>と問われ、茂吉ははっきりと<それは私が考え決定したんです>と答えている。

このインタビューで茂吉は、<写真植字ということに着眼したのはじつは森沢君が始めなんです><私は自分からそれに深入りする考えはなかったんです>と、発端は信夫だったことを明言している。そんな茂吉が、自分がやっていないことを「私が考え決定した」と言うとは考えづらく、(ふたりのあいだで議論は交わされたかもしれないが)茂吉の提案によってメートル制をとりいれようということになったのではないかとおもわれる。

なぜメートル制にしたのか、その理由については、前述のインタビューでこんなふうに語っている。

<従来、号とポイントとあるけれど、いずれもはんぱな数字なんです。それで将来計算しよい数字でなければいけないと考えてメートル法を用い、そしてミリの単位にするのが当然だと思いました>

試作第1号機の段階では、フィルムの送りの最小単位(つまり、ラチェット=歯棒の1歯をいくつにするか) は1mmの半分の0.5mmだった。そして、この送り単位に基づいて、写真植字機で撮影する「文字のもと」となる文字盤の文字サイズを4mm角に決めた。5mmピッチのなかに、4mm角の大きさの文字を入れて並べるのだ。現在知られているように「1歯=0.25mm」となるのは、もっとあとの話である。[注5]

文字盤の試行錯誤

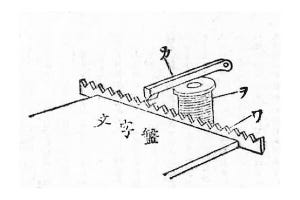

さて、文字盤である。

邦文写真植字機で文字を印字するには、そのもととなる「文字盤」ができていなければならない。信夫の模型では文字盤はつくらなかったが、今回の試作第1号機では、文字盤をつくり、実際に印字をして見せなくてはならない。そうでなくては、邦文写真植字機の実用性を伝えられないだろう。

文字盤は、茂吉の担当だった。彼は文字盤をつくることを、<そんなに面倒なものだとは>想像していなかった。[注6]活字というものがあるのだから、それを使えばよいとおもっていたのだ。

文字の配列は、市販のタイプライターの音訓配列にすることにした。書体については、東京築地活版製造所の「築地体」と秀英舎(現・大日本印刷)の「秀英体」が当時の二大明朝体だった。茂吉は秀英舎を中心とした活字の清刷りから約3,000字を湿板写真[注7]で1枚のガラス板にとり、文字盤とした。[注8]

こう書くとなんのトラブルもなく文字盤がつくれたようだが、実際は試行錯誤の連続だった。

最初は、ホオの材木をサイコロ状に切ったものに、活字の清刷りを1字ずつ貼りつけた。このサイコロを邦文タイプライターの音訓配列に従って平面に並べ、それを写真製版所に頼んで湿板写真にとろうとした。

ところが、やっているうちに、ホオの木のアクが染み出してきて、字面の紙が茶色に染まってきた。そのままでは撮影できないので、荒川土手に持ち出して、塩素ガスで漂白したりした。

「これではいけない」

そこで今度は、ホオの木の代わりにアルミの板をちいさく切ったものに、清刷りの文字を貼った。[注9]

これを並べて湿板写真にとり、3,000字を並べた文字盤(文字のネガティブ板)が完成した。

浮かび上がる文字

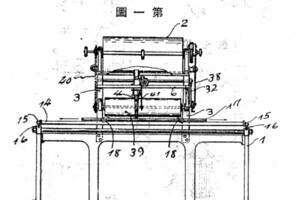

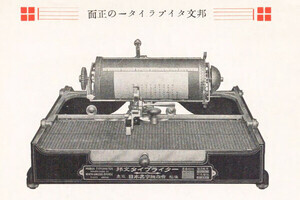

1925年(大正14)10月ごろ、本所大島町の小林製作所で製作していた邦文写真植字機試作第1号が完成した。

早速、信夫の住んでいた長屋の土間に試作第1号機が運びこまれた。台所を急造の暗室にし、信夫がテスト印字をおこなった。邦文写真植字機で文章を撮影し、フィルムを取り出して、台所暗室で印画紙に焼きつけた。まだ国産のよい印画紙がない時代だったので、アグファやイルフォード製のブロマイド印画紙を使った。暗室のうす暗い光のなかで、印画紙の表面にぼんやりと文字が浮かび上がる。

「見えてきた……!」

浮かび上がった文章は、機械や文字盤の精度の低さから、文字が上下左右バラバラに躍り、その大きさもふぞろいで、ちぐはぐなものだった。市販のレンズで撮影した文字は、どれもこれもぼやけて不鮮明だった。レンズもまったくの精度不足だったのだ。

それでも、この日本ではじめて、写真植字機による印字がおこなわれたのである。ちいさく薄暗い長屋の土間で。

ぶかっこうな文字が躍る印画紙を見つめながら、ふたりの心臓は高鳴り、かぎりない快感と喜びが全身を走った。ライト兄弟の初飛行や、ベルの電話、エジソンの蓄音機がはじめて音を鳴らしたとき。そんな、発明者にしか知り得ない歓喜と興奮が、ふたりを包んだ。

「早速、機械を見てもらおう」

茂吉がポツリと言った。

(つづく)

[注1] 号数活字:大きさを号数で表した活字。初号から八号までの9種類の大きさがあり、数字が大きくなるほど、小さい活字を指している。

[注2] ポイント制活字:ポイントによって大きさを表した活字。日本ではアメリカンポイントが用いられており、1ポイント=0.3514mm。日本では1923年(大正12)以降に普及が進んだ。

[注3] 「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる<写研五〇年の歩み>』写研、1975 pp.12-14

[注4] 橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号 (日本印刷新聞社) p.94

[注5] フィルム送りの最小単位が最初は0.5mmだったことは、「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる<写研五〇年の歩み>』写研、1975 p.13に記載。また、中垣信夫と石井裕子の対談「印刷と印刷の彼岸 第7回 写真植字の周辺」『デザイン』no.11 1979年5月号 (美術出版社) p.89 でも語られている。1929年(昭和4)の実用第1号機のときにもこのままで、送りの最小単位が0.25mmとなるのは1934年(昭和9)、級数体系が確立されるのは1938年(昭和13)と、もっと後のことであった(「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる<写研五〇年の歩み>』写研、1975 p.28、38)

なお、4mm角の文字はタイプライターの四号と五号の中間の大きさであり、写真植字機の初期のレンズ六号、1935年以降の16級のレンズにあたる(『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.88)。

[注6] 「書体設計者はパイオニアの精神で……」(『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3 p.27)で茂吉は、<私は、活字書体というものに全然経験がなかったので写植の文字盤を作るにあたって、そんなに面倒なものだとは思わなかった>と述べている。

[注7] 湿板写真(しっぱんしゃしん):1851年アーチャーの発明した写真法。感度は低いが、安価で、希望の大きさの感光板が自由に製作でき、しかも膜剥がしが容易で、感光部の濃度が高く、未感光部が完全に透明なネガチブが得られるので、リスフィルムの実用化以前は、線画凸版・網凸版・写真平版など写真製版の中心的な写真法であった。(日本印刷学会編『印刷事典 第5版』印刷学会出版部、2002 p.233)

[注8] 試作第1号機のために製作した最初の文字盤の明朝体について、本稿では「秀英舎の活字の清刷りから」つくったとした。『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969) p.103 では<一回目は、活字の清刷をそのまま湿板法でガラスに模写したものを文字盤にしたが、>と、書体名を明らかにせず書かれており、同じページに<次は便宜的にその頃一般に使われていた築地書体の十二ポイント活字の清刷りを青写真で四倍の大きさに拡大し、墨入れして字母をつくった>と書かれているため、「秀英舎」の記述に疑問を抱く読者もいることとおもう。

なぜ「秀英舎」としたか。それは、馬渡力 編『写真植字機五十年』(モリサワ、1979) p.99 に最初の文字盤について<石井は秀英舎(のちの大日本印刷)の明朝書体の見本張(ママ)から、文字を青写真にのばしてやきつけ、それに墨を入れて原字を書いた>とあることがまずひとつ。さらに、その文字盤をもちいた印字見本の図版が森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』(モリサワ写真植字機製作所、1960 p.13に掲載されており、その文字が秀英体系と考えられることに基づいて「秀英舎の活字の清刷りから」と記述した。この印字見本については、本連載の次回(第30回)で掲載する。

なお、上記の森沢の記述には<文字を青写真にのばしてやきつけ、それに墨を入れて原字を書いた>とされているが、文字盤のつくりかたについては、実際の担当者であった石井側の文献『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969)で<一回目は、活字の清刷をそのまま湿板法でガラスに模写したものを文字盤にした>と述べられていることに準拠した。

[注9] 馬渡力 編『写真植字機五十年』(モリサワ、1979) pp.99-100

【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969

「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる<写研五〇年の歩み>』写研、1975

石井茂吉「写真植字機 光線のタイプライター」『書窓』第2巻第5号、アオイ書房、1936年7月

「この人・この仕事 写真植字機の発明と石井文字完成の功績をたたえられた 石井茂吉氏」 『実業之日本』昭和35年4月1日特大号、実業之日本社、1960

森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

産業研究所編「世界に羽打く日本の写植機 森澤信夫」『わが青春時代(1)』産業研究所、1968

日刊工業新聞編集局『男の軌跡 第五集』にっかん書房、1987

杜川生「印刷界の一大革命 活字無しで印刷出来る機械の発明」『実業之日本』大正14年12月号、実業之日本社、1925

橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号 (日本印刷新聞社)

倭草生「恩賜金御下賜の栄誉を担った 写真植字機の大発明完成す ―石井、森澤両氏の八年間の発明苦心物語―」『実業之日本』1931年10月号、実業之日本社、1931

「邦文写真植字機殆ど完成」『印刷雑誌』大正14年10月号、印刷雑誌社、1925

「書体設計者はパイオニアの精神で……」『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3

中垣信夫・石井裕子対談「印刷と印刷の彼岸 第7回 写真植字の周辺」『デザイン』no.11 1979年5月号、美術出版社

【資料協力】

株式会社写研、株式会社モリサワ

※特記のない写真は筆者撮影