これまでのあらすじ

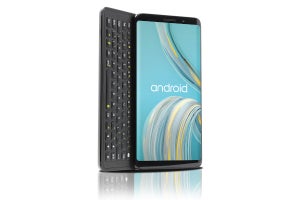

脳内出血を発症した筆者は、右半身がマヒした状態で仕事関係者に現状を連絡し、かつ、周知し、そして“外の人々とのつながり”を確保するためにハードウェアQWERTYキーボード搭載スマートフォンを活用した。入院してから1カ月が経ち、右手が少しずつ回復してきた筆者は、主治医の許可を得たうえで、自宅のノートPCを使おうとしていた――。<詳しくはこちらから>

| 入院生活における諸事情は、その病状によって千差万別であって、病状によって利用形態も異なってきます。そのため、この連載で記載するデジタルガジェットの利用方法とその周辺事情については、あくまでも【筆者が体験した状況】であることを最初にお断りしておきます。 |

とにもかくにも「管理徹底」

少し前ならば、デジタル機器の使用に関して医療の現場はとてもデリケートでありました。デジタル機器の発する電波によって医療現場で稼働している生命維持装置や測定機器にノイズが混入して誤作動する可能性が危惧されていたからです。

そのころと比べると、医療の現場におけるデジタル機器の扱いはずいぶんと緩やかになっています(少なくとも私が収容後入院していた横須賀中央市民病院も、その後に転院した神奈川リハビリテーション病院も)。

いまや、入院患者のほとんどが自分のスマートフォンを病院に持ち込んで自分のベッドや病棟で使っています(ただし、通話をする場所は定められたエリアに限られ、消灯後はできるだけ使用しないように求められていました)。

しかし、ノートPCとなると、病院側の“反応”はスマートフォンとやや厳しいものでした。まず懸念されたのが「ノートPCの保全」です。と書くと多くの人は「盗難防止」と思うかもしれません。

確かに、単純な盗難には注意する必要があります。ただ、それと同時に、脳疾患でしばしばおきる「自分の所有物と他人の所有物の区別がつかない」症状にも配慮しなければなりませんでした。

盗難は悪意を持ってなす行為ですが、そういう悪意がなくても他人のものと自分のものを間違えてしまうことがあるのです。後からその間違いに気が付いたとしても、ノートPCがなければこんなことにならなかったのに、とお互いに気まずい感情が残ってしまいます。

そういうことが起きないためにも、自分の所有物は所有者が確実に管理しなければなりません。

そこで、ノートPCを使わないときやリハビリなどでベッドから離れるとき、そして、就寝時にはカギのかかる引き出し(横須賀中央市民病院も神奈川リハビリテーション病院も個人用のキャビネットを備えており、その引き出しにカギをかけられるようになっていた)にしまうようにしていました。

ただ、病状で体力が衰えている筆者にとっては、ノートPCを引き出しに出し入れすることが負担になってきます。そこで防犯チェーンを使って、ノートPCをキャビネットに固定して使うようになりました。

「ええっ、ベッドサイドのキャビネットにつないで固定してしまっては、ノートPCの意味ないじゃん」と思われるかもしれません。

しかし、病院側から「ノートPCを使うのは、自室(実際には6人部屋、もしくは4人部屋だったが、どちらもカーテンで一人一人仕切られるようになっていた。カーテンで仕切った一人用の空間を“自室”と呼んでいた)だけで使うように」と指示があったので、ノートPCを病棟内で持ち運ぶことはありませんでした。そしてなにより、カギ付き引き出しに出し入れする労力を省くメリットが、少なくとも気分としては圧倒的に大きかったのです。