“ちょっと長い”はじめに

私事で恐縮ですが、この記事の筆者は2021年の1月10日に脳内出血を発症して病院に救急搬送され、それから5月28日に退院するまでの138日間(4カ月と18日)、図らずも長い入院生活を送ることになりました。

イマドキの入院生活ということで、筆者は(入院している病院の規則に従うという条件下ではありますが)、スマートフォンとノートPCを利用していました。

入院しているときにデジタルガジェットがどのように利用できるかについては、病状や障害の状況(入院生活の中でリハビリテーションに取り組むことによって、病状と障害の程度は日々変化していく)、そして入院生活特有の諸事情によって思いもよらない制約に遭遇しています。

今回から数回に分けて掲載するこの短期連載では、筆者の経験を基に、長期入院生活におけるデジタルガジェット利用の特殊事情を紹介していきます。

| 入院生活における諸事情は、その病状によって千差万別であって、病状によって利用形態も異なってきます。そのため、この連載で記載するデジタルガジェットの利用方法とその周辺事情については、あくまでも【筆者が体験した状況】であることを最初にお断りしておきます。 |

搬送直後から意識が戻るまでの経過

記事を始めるにあたって、脳出血発症直後における筆者の状況を説明しておきましょう。外出先で倒れてしまった筆者は、頭部はおろか全身どこにも痛みも感じることなく、意識もあって話すこともできましたが、右半身を動かすことが全くできませんでした。

異常を感じたことと、それ以上に、一人で動くことができなくなってしまった筆者は、ポケットに入れてあったスマートフォンを使って救急車に助けを求め、外出先の近隣で最も設備が整っていた「横須賀市立市民病院」に収容されました。

救急車が到着するまで、家族に外出先で倒れたことと、動けないけれど意識があって話すことができ、既に救急車を呼んであることを伝え、その後、救急車で病院に搬送され病院の検査室に入るまでは意識がはっきりしていたのですが、その後、記憶がぶっつりと途絶えます。

いろいろなシーンが記憶としては残っているのですが、時系列で並べることができず、あとから他人(それは看護師であったり、看護師から説明を受けた家族であったり)から聞いて、記憶しているシーンの状況を把握することは可能であったのですが、当人の記憶としては、収容された4日後、1月14日木曜日の午後あたりから思考と記憶がようやく復活した状況でした。

文字が打てない&打った文字が読めない

思考活動が復活して自分の状況を把握したとき、いろいろな思いがわき上がりましたが、その1つが「仕事、どうしよう」でした。

会社員ならば家族から連絡が所属する部署に連絡が入って、そこから、仕事でつながっていた方々に知らせが行きますが、筆者のようなフリーランスライター(個人事業主)は、自分から仕事でつながっている方々へ連絡しなければなりません。

幸い手元には、家族が必要になると考えて残しておいてくれたスマートフォンがあります。そのとき、私が持っていたスマートフォンは、au KDDIの「TORQUE G03」とUnihertzの「Unihertz Titan」でした。

TORQUE G03にはau KDDIのSIMを差して「auピタット(スーパーカケホ/V)」と「auピタットプラン(データ/V)」(容量1GB)を契約してあり、Unihertz Titanには、DTIのSIMを差して「DTI SIM データ 毎日1.4ギガ使い切りプラン」を契約していました。

-

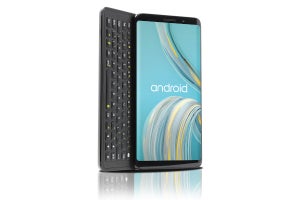

倒れたとき筆者が所持していたデジタルデバイスその1「Unihertz Titan」は、2019年にクラウドファンディングで公開したハードウェアQWERTYキーボード搭載のスマートフォンだ。303グラムと重たいデバイスだが、筆者の長きにわたる入院生活のデジタルコミュニケーションにおいて大きな役割を果たした

-

倒れたとき筆者が所持していたデジタルデバイスその2「TORQUE G03」は、2017年夏モデルとしてau KDDIから販売された京セラ製の堅牢スマートフォンだ。2021年にはすでに旧式化していたがG04に乗り換えることなく「公衆回線につながるデバイス」として使い続けていた

多くの場合、スマートフォンが手元にあれば、仕事でつながっている方々への連絡は「電話をかければいいじゃーん」となります。ただ、そこそこ“コミュ障”な筆者は、仕事先と電話番号をほとんど交換しておらず、電話をかけることができません。それゆえに、仕事先との連絡はほとんどがメール、もしくはSNSのメッセージ機能を利用していました。

さあ、ここで困ったことが出てきました。メールを送るにしてもメッセージ機能を使うにしても、文章を入力しないといけません。ところが、です。