2018年2月14日~16日にかけて東京ビッグサイトにて開催されているナノテクノロジーの展示会「nano tech 2018 第17回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」において、科学技術振興機構(JST)のブースでは、戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CREST)「元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の創出」研究領域における研究課題「有機合成用鉄触媒の高機能化」の研究成果を紹介している。

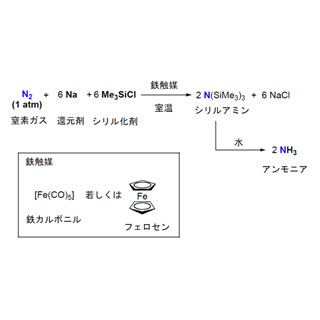

同研究課題は、九州大学先導物質化学研究所の永島英夫 教授を代表者として、複数の研究グループに分かれてさまざまな鉄に関する研究を行うというもの。医/農薬や機能性樹脂のような化学製品の合成・製造プロセスでは、触媒としてレアメタルが多用されているが、環境面ならびに生体への影響に対する懸念などから、一部の使用量の削減などが求められるといった動きが出てきており、世界で豊富かつ人体への影響が少ない鉄を活用しようという動きが進められている。

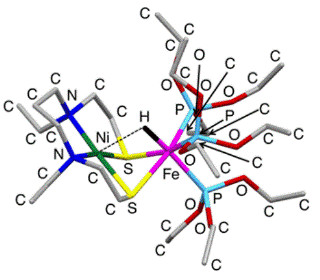

同研究プロジェクトは、「配位子場制御」や「媒体反応駆動」という触媒開発、プロセス開発に係わる新しい2つの考え方に基づいた触媒系基礎科学を確立することを目指すもので、すでにパラジウムを用いた主な触媒反応7種類のうち、5種類について鉄触媒でも実現できることが確認されているという。

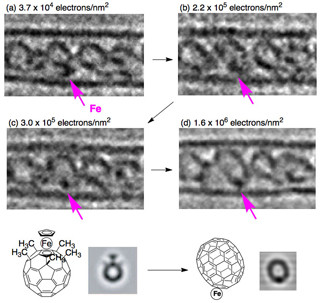

こうした取り組みの結果、すでに発光物質や、シリコーン製造などに鉄触媒が活用できることが発見されており、実用化への期待も高まっているが、まだ多くの場合、触媒反応の強さとしては、レアメタルのppmオーダーに比べ、1000分の1程度であり、そこを高めていく必要があるという。

また、決して高純度な鉄を必要とするわけでもないが、まだ鉄鋼スラグなど不純物が多く混じった鉄を活用できるというところまでは到達していないとのことで、今後、そうした材料の活用を目指した活性、選択性、分離回収再利用性などを備えた鉄触媒完全回収系の開発なども行っていきたいとしている。

なお、同研究課題は2017年度で一度終了となるが、鉄触媒の研究については、2018年度より5年間の計画で、新たな研究課題を設ける形で継続されるという。