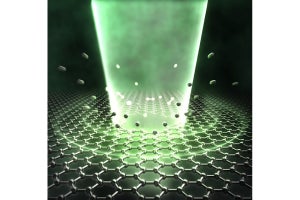

1分子感度を持たない通常の蛍光顕微鏡は広く使われているが、空間的な分解能は0.2μm程度で、細胞内にははっきりと見えない構造が沢山あるとする。しかし、2014年のノーベル化学賞の対象となったエリック・ベツィック博士による超解像蛍光顕微鏡PALM法により、分解能がおよそ10倍に改善され、より細かく観察できるようになった。

同方法では、細胞内の蛍光分子を1個ずつ見つけ、その分子が存在する場所に対応した点を画面上に打っていく。全蛍光分子について点を打つと、その蛍光分子の分布が画像として現れるという、点描的な仕組みだ。しかしこの方法は1枚の画像を得るのに5分~10分かかるため、生きた細胞を観察できないことが大きな課題だった。そこで超高速1分子カメラを組み合わせることで、それを10秒程度にまで短縮する超高速点描技術が開発された。

-

(上段)通常分解能の画像。(下段)超解像PALM画像。(左列)細胞膜を、ほぼ細胞全体にわたって撮影した画像(左)。(左から2列目・同3列目)接着斑の部分を、順次拡大している。見ている分子は、接着斑を構成するパキシリン。(下段・右端)すぐ左の画像が定量解析されたもの。緑が島の輪郭。赤が接着斑全体の輪郭。(出所:OISTプレスリリースPDF)

そこで実際に超高速点描技術を用いて、細胞膜上の重要な構造体で、細胞の足である「接着斑」を作るさまざまな分子の集まり方と動き方を、観察したという。その結果、分子たちが動いている様子を、点描法のムービーとして捉えることに成功したとする。初めて、生きている細胞にあるさまざまな構造体の変化が、超解像の精度で見えるようになったのである。

観察の結果、接着斑を構成する多数の小島は単体で働くのではなく、近くにある小島が1つの単位として働く様子が見えてきたという。これらは、ガン細胞の体内での移動や浸潤の機構の一部を成すもので、これらが見えることで、ガン細胞の転移を阻止する薬剤の開発の一助となることが期待されるとしている。

接着斑が小島の集合体だとすると、小島の隙間には液体状の細胞膜があるはずだ。その細胞膜も、区画に区切られているのかどうかを調べた結果、やはり仕切りがあることが判明。接着斑に関係ない分子も、小島の隙間の液体細胞膜にはかなり自由に出入りしており、接着斑の外でも中でもホップ拡散していることもわかってきたという。

-

(左)トランスフェリン受容体(細胞膜にあるタンパク質)の1分子運動。0.167ミリ秒分解能、250ミリ秒間の撮影。(右)今回の研究で明らかにされた接着斑の微細構造モデル。(出所:京大iCeMSプレスリリースPDF)

そして、接着斑の中で構成タンパク質は、小島を作っていて、それらが直径320nmほどの群島のように集まっていることが明らかになってきた。この集合体が1つの機能ユニットだという。これまで想像されてきたものとはまったく異なる接着斑の微細構造としている。

研究チームは今後、超高速1分子カメラを用いて、細胞膜分子のシグナル機構、各区画の特徴などを解明していく予定とする。また接着斑についても、研究をさらに進めていくとしている。