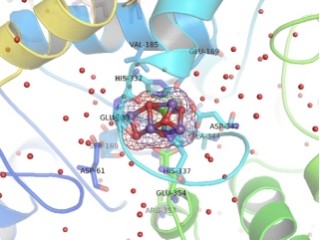

その結果、改変されたアミノ酸は、mRNAの翻訳後にタンパク質レベルで本来のアミノ酸に変換され、酸素発生能が回復することが明らかとなったとする。このアミノ酸変換は、光酸化されたマンガンイオンを触媒とする翻訳後アミノ酸修飾によると考えられるとする。

これらの結果について研究チームでは、光化学系IIは、タンパク質レベルでの翻訳後アミノ酸修飾により、酸素発生系のアミノ酸を活性型アミノ酸(アスパラギン酸、グルタミン酸)に変換し、酸素発生能を獲得する機構を持つことが示されたと説明している。

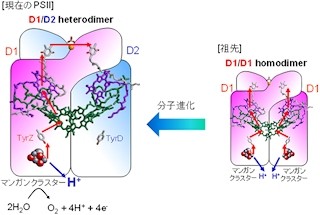

今回の研究成果から、光化学系IIの翻訳後アミノ酸変換が、太古の地球における酸素発生の起源と進化に重要な役割を果たしたという仮説が提唱されることとなった。祖先型光化学系IIにおいて、最初に結合したマンガンイオンの周囲にあるアミノ酸が翻訳後アミノ酸修飾によってアスパラギン酸またはグルタミン酸に変換され、複数のカルボキシル配位子が形成。そこに、始原的なマンガンクラスターが構築され、不完全な水分解による酸素発生が起こる。これが光合成による酸素発生の起源だという説である。

そして、光化学系IIタンパク質における、プロトンおよび水分子の移動経路や酸素への防御機構などが次第に整えられ、完成型酸素発生系を持つ現在の光化学系IIに進化したことが考えられるという。こうした翻訳後アミノ酸変換による酸素発生の起源は非常に古く、生命が光合成を始めた時期にまで遡る可能性があるとする。

なお、タンパク質の翻訳後修飾によるアミノ酸変換は、通常、タンパク質を不活性化し、老化や病気を引き起こすことが知られている。しかし、光化学系IIにおける翻訳後アミノ酸変換は、逆にタンパク質を活性化し、酸素発生能を発現するという、特異な現象を示しており、これについては、DNAの遺伝情報がRNAを経てアミノ酸配列を決めるという、生命の基本をなす「セントラルドグマ」を超えた機構であり、それが地球と生命の共進化を引き起こした光合成酸素発生の起源となったことは、重要な意味を持つと研究チームでは説明している。