360度空間に溶け込む透明液晶ディスプレイ

すでに市場にも出ているJDIの透明液晶ディスプレイを「Rælclear(レルクリア)」(中央の文字cから左右どちらに読んでもclearになる、という意味)と命名した。

今回の発表会でのポイントは2つある。1つは従来の12型クラスの小型サイズであったものが20型クラスまで大画面化が可能になったこと(図5)。2つ目は、透明液晶の特徴である高い透過率(84%)と共に、表と裏の両サイドに映像が映るという特性を活かして、360度の空間に対して映像を強調する使い方の提案をしている点である。

他の透明ディスプレイとしてOLEDやマイクロLEDも出始めているが、これらは現状の透過率は60%程度に留まり、映像はディスプレイの表面にのみ映る形である。ハードウェアとしてのディスプレイの存在感を目立たせることなく、かつ両サイドの面から映像がみえることで、ディスプレイの周囲360度のあらゆる空間から映像が見えるという、まさにメタバース空間的な使い方の提案が可能になってくる。

EV時代の新たな車空間を作り出す様々なディスプレイ技術

現在の主力の事業分野となっている車載ディスプレイでは、今後の大画面化や搭載数量の増加をベースに、様々な機能の開発を続けている(図6および図7)

フロントプレーンとバックプレーンの組み合わせが生み出す新たな技術

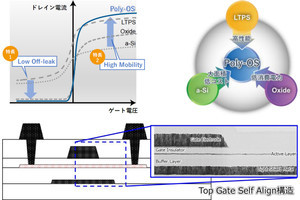

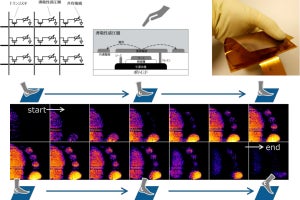

将来の技術を生み出す開発力も事業の重要な柱である。JDIの場合、新技術・新商品・新事業を生み出すR&D戦略のコアとして、バックプレーンとフロントプレーンの組み合わせをより強力に推進していくことになる(図8)。足下ですでに開発が進んでいる技術として、ホバーセンサー、生体センサー、液晶反射板なども、今回の展示会場で紹介デモが行われた。

-

図8 JDIのR&D戦略のコアとなるバックプレーンとフロントプレーンの組み合わせ。今回の技術説明会で紹介されたHMOやeLEAPも加わり、今後さらにマイクロLEDも加わってくる (JDI配付資料より抜粋)

2026年に向けたオープン戦略

今回の技術説明会では様々な技術によるポートフォリオの多角化という点もあるが、最大のポイントは、これらの技術をオープンにしてパートナー企業とのアライアンスによって事業を支えるという方向転換にある。

そのためには、基となる技術力が重要な事は言うまでもないが、課題は技術を売り込む営業力とパートナー企業を捕まえる交渉力になるであろう。

過去、多くの日本企業がこのビジネスモデルにチャレンジしてきたが、売り込む相手企業の技術力もすでにかなり高いレベルにきており、その交渉はタフなものになることが予想される。同時に、常に相手の先を行く継続的な技術開発力が求められ、そこには優秀な人材も必要とされる。この新しいビジネスモデルへの転換がうまく進み、ディスプレイ産業を立ち上げた日本の技術力が再び注目され産業の発展に貢献することを期待したい。