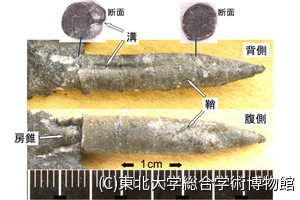

そして今回の研究では大型放射光施設「SPring-8」のSRXμCTを用いて、その希少な化石標本2点の撮影が試みられた。高分解能・高コントラストの断層像が取得され、微細組織レベルまで正確に捉えることが可能になり、頭骨を構成していた各骨格要素の境界(関節)を断層像の観察から明らかにすることに成功したという。

この観察を基に各骨格要素の3次元モデルがコンピュータ上で作成されたところ、パレオスポンディルス頭骨は、下顎が短いという点を除けば、顎を持つ脊椎動物の頭骨の形態パターンと一致した構造をしていることが判明。各骨要素の形態が調べられたところ、頭骨を吻部(ふんぶ)側(口側)と後頭部側に2分する頭蓋内関節など、肉鰭類の特徴が見つかり、その中でも四肢動物に近い四肢動物型類と共通点が多いことが明らかにされた。

-

(左)パレオスポンディルスの頭骨の3次元モデル(画像左側が吻部、右側が後頭部)。(右)同3次元モデルの分解図。脳や眼などの感覚器を囲う神経頭蓋(灰色)は、吻側部と尾側部に分かれ、「頭蓋内関節」でつながっていた。神経頭蓋の尾側部(耳後頭部)の中には三半規管が入っていた腔所が見られ、その部分に関節でつながる骨格要素は舌顎骨(緑)であると同定された (出所:理研Webサイト)

そこで、化石四肢動物型類の系統解析に用いられた先行研究のデータに、今回のデータを追加して改めて系統解析が行われたところ、パレオスポンディルスはヒレから四肢への移行段階に当たる動物と近縁であり、肘関節や指の骨格をヒレの中に持っていた動物(エルピストステゲ、ティクターリク、パンデリクチス)と、それらを持たない動物(エウステノプテロンなど)の間の系統的位置に当たると推定されたという。

-

SRXμCTで撮影された骨格組織の比較。(左)パレオスポンディルスの骨格組織(上段)と、現生のオーストラリアハイギョの幼生の液浸標本(下段)の骨格組織の比較。(右)パレオスポンディルスと現生ハイギョ幼生に見られた骨格組織の模式図 (出所:理研Webサイト)

一方で、パレオスポンディルス独自の特徴(歯、皮骨要素、胸ビレと腹ビレがない)は、これまで四肢動物型類の化石種には知られていなかったものだという。系統的位置を基にすると、パレオスポンディルスの祖先動物は歯、皮骨要素、胸ビレ、腹ビレを備えていたはずなので、パレオスポンディルスではそれらが二次的に消失した状態にあったと考えられるとする。

歯、皮骨要素、胸ビレ、腹ビレ(あるいは手足)が未発達な状態は、四肢動物の幼生に見られることから、パレオスポンディルスのこのような奇妙な形態は、個体発生における幼生的状態の獲得による産物であった可能性があるとしている。

パレオスポンディルスの形態が幼生的状態の獲得であったとすると、四肢動物型類の系統における幼生形の発生基盤は、従来推定されていた石炭紀中頃(約3.5億年前)よりも5000万年ほど溯り、中期デボン紀の段階ですでに成立していたことになるという。

-

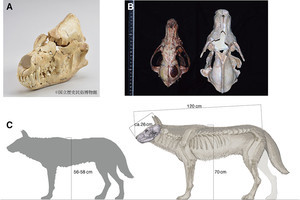

。系統解析により、パレオスポンディルスはヒレを持つ四肢動物型類のうち、肘関節や指の骨格を持つ四肢に近いヒレを持つ動物(エルピストステゲ、ティクターリク、パンデリクチス)に近い系統的位置にあったと推定された (出所:理研Webサイト)

その一方で、この幼生的形態がパレオスポンディルスの成長しきった姿だったのか、あるいは成長すると皮骨要素や胸ビレ、腹ビレを備えた別の形態へと変化していたのかについては、現時点では結論を下すことはできないとする。今後、パレオスポンディルスおよび同時代の四肢動物について、さまざまな体サイズの化石から成長過程を調べていくことで、この問題を解決できるものと期待されるとした。

なお、幼生期を持つ動物では、一部の器官が形成されるタイミングが、祖先と比べると時期的に遅い方にシフトしている。そのような発生では、異なるタイミングで起こる器官形成でそれぞれ独立した変異も起こり得るため、形態の一部を大きく変えるような進化に結びつく可能性も考えられるという。

今回の研究について研究チームでは、脊椎動物の陸上進出時におけるヒレから手足への変化などの劇的な形態進化が、幼生期を持つ系統の中で起こった可能性に、初めて光を当てることになったとしている。