京都大学(京大)は、ヒトの肩がどのように出生という難関をクリアしているのかという未解明の問題に対し、出生が近づくと、肩幅に直接関係する鎖骨の成長が減速し、出生後にそれを補うように再加速することを発見したと発表した。

同成果は、京大大学院 理学研究科の川田美風大学院生、同・森本直記准教授、同・中務真人教授、京大医学部、京大 霊長類研究所(研究当時)、東京大学、スイス・チューリッヒ大学、ベルギー・ルーヴェン・カトリック大学の研究者も参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。

ほ乳類のうち、ヒトだけが出産において難産となった要因の1つは、ヒトが二足歩行へと進化する過程で骨盤が小さくなり、産道が狭くなったことが考えられている。また、一方で赤ん坊の頭部が大きいことも理由とされている。そのため、産道を通りやすくするため、赤ん坊の頭蓋骨は未発達で柔らかい状態となっており、頭部をある程度変形させる仕組みを獲得することで対応したと考えられている。

また、あまり知られていないが、肩も難産の原因の1つとなっていることが分かっている。肩幅の広さは、二足歩行を安定させ、狩りにおいて槍や石などの遠投能力を実現させるなど、これもまたヒトが地球上で躍進するために重要な要素となった。しかし、肩が原因の難産は分娩全体のうち1~4%の頻度で発生しているとされ、重篤な場合は合併症や死産につながることもあるという。

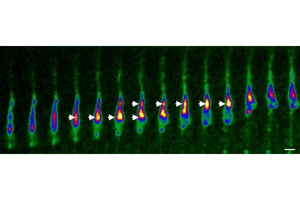

難産・死産は種の存続に関わる死活問題だが、この肩の問題については、どのように出生という難関をクリアしているのかが実は未解明だった。なぜヒトという動物に、二足歩行、大きな頭、そして広い肩幅が同居できているのかが、これまでは謎だったという。こうした背景を踏まえ、研究チームは今回、肩の成長に鍵があると考察し、胎児期から成人までの骨格の成長パターンをCTによって計測することにしたという。

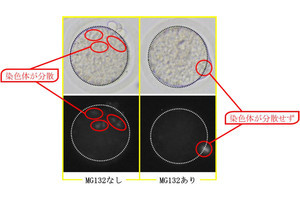

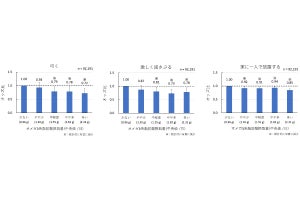

計測の結果から判明したのが、ヒトでは出生に関わる時期(周産期)に、肩幅を決定する鎖骨の成長が減速し、出生後にそれを補うように成長を加速させているという点であったという。それに対し、分娩時に直接関係しない部位では、そのような成長パターンは見られなかったという。