オオコウモリは新型コロナの感染伝播に関与していない可能性、農工大がミニ臓器で確認

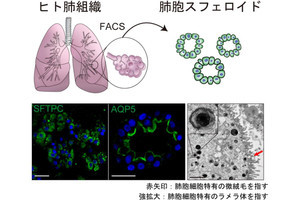

東京農工大学(農工大)は11月15日、エボラウイルスなどの高病原性ウイルスの自然宿主とされている「ルーセットオオコウモリ」の腸を再現したミニ臓器(ミニ腸)を、三次元培養組織法の1つであるオルガノイド培養組織法を用いて作製することに成功したこと、ならびにオオコウモリから分離されたヒトの呼吸器疾患の原因となる「コウモリオルソレオウイルス」は予想どおりミニ腸に感染し増殖した一方で、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)はミニ腸では増殖しないという実験結果が得られ、ルーセットオオコウモリが新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染伝播に関与していないことが示唆されたことが発表された。

同成果は、農工大農学部 附属感染症未来疫学研究センターの大松勉准教授、農工大大学院 農学研究院の臼井達哉特任講師、そのほか北里大学および国立感染症研究所の研究者も加わった共同研究チームによるもの。詳細は、生化学、分子および細胞生物学、分子生物物理学などを扱うオープンアクセスジャーナル「International Journal of Molecular Sciences」に掲載された。

コウモリは、SARS、MERS、エボラ出血熱など、世界各地で問題となっている新興再興感染症の原因となる多くのウイルスの自然宿主であると考えられており、中でも、ルーセットオオコウモリはエボラ出血熱やマールブルグ病といった病原性が高いウイルスの自然宿主と推測されている。しかもルーセットオオコウモリは、これらの高病原性ウイルスに感染しても臨床症状を示すことなく、ウイルスを排出することが知られており、そのメカニズムの解明を目指した研究が世界中で行われているという。

しかし、野生動物であるコウモリの個体を用いた研究は難しいことから、これまでの多くの研究ではコウモリの臓器から樹立された「株化細胞」が用いられてきたが、株化細胞は単一の細胞からなる集団であるため、臓器や生体での複雑な生体反応を再現するには限界があったという。

そこで、今回の研究では生体内の組織または臓器に極めて近似した3次元培養システムである「オルガノイド」を活用して、動物園で死亡したルーセットオオコウモリから採取された腸からミニ腸を作製したほか、長期の培養も可能とする手法も考案したという。

実験室において、オオコウモリから分離されヒトの呼吸器疾患の原因となるコウモリオルソレオウイルスと新型コロナ患者から分離された新型コロナウイルスを、それぞれミニ腸に感染させる実験を行ったところ、コウモリオルソレオウイルスはミニ腸に感染・増殖し、細胞死が認められた一方で、新型コロナウイルスはミニ腸に感染せず、新型コロナウイルスの感染伝播にオオコウモリが関与しないことが示唆されたという。この結果は、オオコウモリが新型コロナウイルスの宿主であるか否かという世界的な争点に対しての科学的な裏付けになるとしている。

なお、研究チームによると、コウモリのオルガノイドの作製法が確立され、コウモリのさまざまな臓器がオルガノイドとして再現することができれば、コウモリがなぜさまざまなウイルスを保有することができるのかという謎を解明することに貢献できるという。そうした謎を解けることができれば、画期的な感染症治療薬やワクチンの開発につながることが期待されるとするほか、これまで分離培養が難しかったコウモリ由来ウイルスの分離培養の実現を可能にして、ウイルス学の深化にも貢献することも考えられるとしている。

2021年12月16日訂正:記事初出時、タイトルを「コウモリが新型コロナの感染伝播に関与していない可能性、農工大がミニ臓器で確認」としておりましたが、今回の研究で作製されたミニ臓器はオオコウモリの1種であるデマレルーセットオオコウモリの腸管から採取した細胞から作製したものであることから、「オオコウモリは新型コロナの感染伝播に関与していない可能性、農工大がミニ臓器で確認」へと変更させていただき、それに併せて記事の一部を修正させていただきました。ご迷惑をお掛けした読者の皆様、ならびに関係各位に深くお詫び申し上げます。