東京工業大学(東工大)と科学技術振興機構(JST)は10月28日、トポロジカル絶縁体と磁気トンネル接合(MTJ)を集積した「スピン軌道トルク磁気抵抗メモリ」(SOT-MRAM)素子の作製と、比較的高いトンネル磁気抵抗効果による読み出しおよびトポロジカル絶縁体による低電流密度の書き込みの実証に成功したと発表した。

同成果は、東工大 工学院 電気電子系のファム・ナムハイ准教授、米・カリフォルニア大学ロサンゼルス校のカン・ワン教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

本格的なIoT時代を迎え、電子機器の数は増加の一途を辿っており、その消費電力の抑制が求められるようになっている。しかし、ムーアの法則によるプロセスの微細化は物理限界に近付いており、新たな技術の実用化が急務となっている。そうした技術の1つとして次世代不揮発性メモリ技術に注目が集まっている。

磁気抵抗メモリ(MRAM)は、そうした次世代不揮発性メモリの1つで、一部では実用化も進んでいる。例えば、MRAMの書き込み技術として有望視されているスピン・トランスファー・トルク(STT)法を採用したSTT-MRAMも近年、市販されるようになってきたが、STT法は、MRAMの書き込みエネルギーが従来の揮発性メモリよりも1桁大きいという課題が残されているほか、STT-MRAMの書き込み電流が大きいため、サイズの大きなトランジスタを使う必要があり、既存のワーキングメモリであるDRAM並みのビット密度を実現することが難しいという課題も存在しているという。

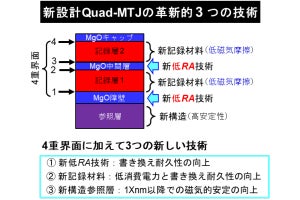

こうした背景の下、研究チームが着目したのが、スピンホール効果によって発生する純スピン流によるスピン軌道トルク(SOT)を用いた磁化反転技術だという。SOT-MRAMでは、スピンホール効果のスピンホール角(θSH)がθSH>1であるとともに、高い電気伝導性を示すスピンホール材料を開発できれば、メモリ素子の磁化反転に必要な電流を1桁、エネルギーを2桁以上下げることができることが期待されるためだという。

ただし、工業的によく研究されてきた純スピン流源の重金属(タンタル、プラチナ、タングステンなど)はθSHが0.1~0.4程度と小さいことから、それら重金属の代わりとして、スピンホール角が大きいトポロジカル絶縁体がスピンホール材料として検討されるようになってきた。

しかし、MRAMでトポロジカル絶縁体と磁気トンネル接合を集積するには、トポロジカル絶縁体の結晶構造がMRAMによく使われている磁性金属と異なることや、高温プロセスにおけるトポロジカル絶縁体から磁性金属への元素拡散などの問題があり、これまで集積技術は確立されていなかったという。

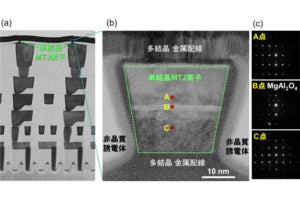

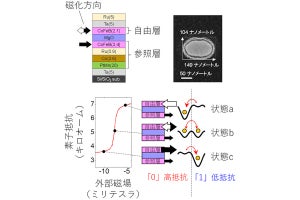

そこで研究チームは今回、分子線エピタキシャル結晶成長法を用いて製膜した「(Bi,Sb)2Te3」トポロジカル絶縁体、または工業生産に適するスパッタリング法を用いて製膜した「BiSb」トポロジカル絶縁体を下部電極に配置し、トポロジカル絶縁体と似た結晶構造を持つ5nmのルテニウムを中間層に、その上にCoFeB(2.5nm)/MgO(2nm)/CoFeB(5nm)のMTJを製膜。さらに、磁性層のCoFeBを結晶化させるために、250℃~300℃の温度で熱処理を実施する形で、3端子のSOT-MRAM素子を作製したという。

この作製されたSOT-MRAM素子サイズは4μm×8μm~100nm×200nmと比較的小さく、スパッタリング法のみで作製されたBiSbトポロジカル絶縁体-磁気トンネル接合のSOT-MRAM素子(1μm×3μm)は、トポロジカル絶縁体を集積した磁気トンネル接合を250℃で熱処理したにもかかわらず、90%という比較的高い抵抗変化が達成されたとするほか、スピン軌道トルクによる低電流密度による書き込みにも成功したという。

研究チームでは、今回の成果は、トポロジカル絶縁体と磁気トンネル接合を集積し、原理動作を確認することに成功したものであり、今後の低消費電力SOT-MRAMの研究開発の加速につながるものであるとしている。