京都大学(京大)は8月11日、高温の物体から生じる熱輻射から、黒体限界を超える高密度の光電流を生成することが可能な、熱輻射光源/太陽電池一体型・熱光発電デバイスの開発に成功したと発表した。

同成果は、京大 工学研究科の井上卓也助教、同・池田圭佑大学院生(研究当時)、同・浅野卓准教授、同・野田進教授らの研究チームによるもの。詳細は、国際学術誌「ACS Photonics」に掲載された。

一般的に物質を高温に加熱すると、熱輻射が生じる。物質内部の電子運動が熱運動することによって生じる発光のことで、物質の温度が高くなるほど、熱運動が激しくなるため、発光強度が強まるとともに、よりエネルギーの高い(波長の短い)光が生じるようになる。特に、物質の温度が約1000K以上になると、可視光や近赤外線の熱輻射が生じるため、太陽電池に照射した際に電流が生成される。このような熱輻射と太陽電池を組み合わせた発電方法を「熱光発電」といい、エネルギーの有効利用を可能とする発電方式の1つとして、近年、注目を集めている。

しかし熱光発電には、2つの重要な課題が存在するという。その1つが、熱輻射がさまざまな波長成分の光を含んでいるため、特定の波長のみを利用する用途においては、エネルギーの利用効率が低くなってしまうという点。もう1つが、ある温度の物質から外部の自由空間に取り出すことができる熱輻射パワーの理論限界を意味する「黒体限界」で、従来の熱光発電システムにおいては、熱輻射を一旦、自由空間(外部空間)へ取り出し、その後に太陽電池へ入射する流れであったが、自由空間に取り出すと、光源内で発生した熱輻射パワーをすべて取り出せず、最終的に太陽電池で生成される電力密度が、熱輻射パワーをすべて取り出す場合に比べ、1桁以上小さくなってしまうという課題だという。

もし、これら2つの課題を解決することができれば、各種の熱エネルギーから、応用上必要とされる波長の光を高強度かつ高効率に生成することが可能となるため、超小型・高効率発電システムを始めとして、多岐にわたる用途において、熱エネルギーを有効に活用できることが期待されているのだという。

これまで研究チームが主に取り組んできたのが、2つの課題のうちの前者だが、今回の研究は、後者の課題である、黒体限界を超える密度の光電流を生成することを目指して行われた。

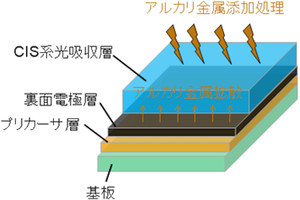

コンセプトとしては、従来の熱光発電システムでは、高温の熱輻射光源の内部で発生した熱輻射のうちのごく一部のみが自由空間へと取り出され、残りの大部分が熱輻射光源内に閉じ込められているが、その黒体限界は、物体中を伝搬可能な熱輻射パワー密度が屈折率の2乗に比例することに基づくものとされている。

-

黒体限界を超える熱輻射を利用した発電方式のコンセプト図。(a)従来の発電方式の模式図。自由空間の屈折率が光源や太陽電池の屈折率よりも小さいため、光源の内部で発生した熱輻射のほんの一部(1)しか外部に取り出すことができず、大部分(2)は光源内部から出られない。(b)黒体限界を超える発電方式の模式図。熱輻射光源と太陽電池(透明(高屈折率)基板付き)を近くに配置することで、自由空間の伝搬を介さずに、物体間で直接熱輻射のやり取りが発生し、従来の限界を超えた発電が可能となる (出所:京大プレスリリースPDF)

そこで今回は、熱輻射光源と太陽電池を、透明(高屈折率)基板を介して、光の波長と比較して十分に短い距離まで近接させることにより、自由空間の伝搬を介さずに、熱輻射光源から太陽電池へ直接熱輻射を伝達させるようにした新たな発電システムが開発された。

これにより、自由空間における黒体限界の制約を受けなくなるため、従来は光源内部に閉じ込められていた成分も発電に利用可能になり、太陽電池で生成される光電流密度の増大が可能となると期待されるとしている。

このようなのコンセプトに基づいて実際に作製されたデバイスは、シリコンを材料とした熱輻射光源と、シリコンを材料とした透明(高屈折率)基板が140nm未満の微小空隙を隔てて一体化されており、これにより、光源内部で発生した熱輻射を、黒体限界を超えて透明基板側に直接引き出すことが可能とする。

-

今回開発された熱輻射光源/太陽電池一体型・熱光発電デバイス。(a)デバイスの模式図。高温の熱輻射光源と室温の透明(高屈折率)基板・太陽電池が、微小空隙(140nm未満)を隔てて一体化されている。(b)作製されたシリコン熱輻射光源の顕微鏡画像。(c)作製された太陽電池の顕微鏡画像 (出所:京大プレスリリースPDF)

さらに、透明(高屈折率)基板の裏側にはInGaAs材料を用いた太陽電池を一体化。透明基板側に引き出された熱輻射は、太陽電池までそのまま伝搬し、従来の限界を超える電流密度を生成することが可能になるという。また、光源を細長い梁で支持することで、光源から梁を通して逃げる熱を極力減らし、光源部のみを1000K以上の高温に加熱できるように工夫しているという。

光源をほぼ同じ温度に加熱した際に得られる太陽電池の電流電圧特性の測定結果を見ると、従来原理のデバイスと比較して、今回作製された発電デバイスは、同じ温度において、5~10倍の光電流密度が得られることが確認できたという。

-

黒体限界を超えた熱光発電の実証。(a)従来の原理の発電デバイスの電流電圧特性の測定結果。(b)今回開発された新しい原理の発電デバイスの電流電圧特性の測定結果。(c)新デバイスおよび従来デバイスで得られた光電流密度の比較。黒線は従来デバイスで得られる電流値の理論限界(黒体限界)が示されており、新デバイスで1100K以上の温度で、黒体限界を超える電流が得られていることがわかる。なお今回作製されたデバイスでは、デバイス構造や光源の動作温度が最適化されていないため、実験的に得られた開放電圧、短絡電流、曲線因子が理想値よりも低くなっているが、これらは今後、改善予定としている (出所:京大プレスリリースPDF)

また、従来の手法によって得られる光電流密度の理論限界(黒体限界)を、光源温度が1100K以上の場合、超える光電流密度(黒体限界の1.5倍)が得られていることも確認されたという。

なお今回は、黒体限界を打破する光電流密度を得ることを中心に研究が進められてきたことから、数値計算結果ではあるが、デバイス構造や光源の動作温度が最適化された場合に、現状の単一材料からなる太陽光発電の発電効率(20~25%程度)を凌駕する35%以上のエネルギー変換効率が実現可能であることが示されたとする。

また、今回作製されたデバイスでは、デバイス構造や光源の動作温度が最適化されていないという(太陽電池の直列抵抗が高いこと、光源と高屈折率基板の間の空隙が理想的な100nm以下の場合よりも大きいこと、動作温度が理想的な1300~1400Kという温度に比べて低いことなど)。そのため、実験的に得られた開放電圧、短絡電流、曲線因子が理想値よりも低いとのことで、結果的に、エネルギー変換効率が、理論値に達していないことから、今後は発電効率の向上に向けて、さらなる改良を進めていく予定としている。