北海道大学(北大)の大学病院である北海道大学病院、金沢大学(金大)附属病院(金大病院)、秋田大学医学部附属病院(秋田大病院)、東邦大学医療センター大森病院(東邦大大森病院)、聖路加国際病院、日本赤十字社医療センター(赤十字医療センター)、市立札幌病院(札幌病院)の7者は8月4日、睡眠・覚醒制御のメカニズムが乳幼児の知的発達と関連する可能性を明らかにしたと発表した。

同成果は、北大病院 周産母子センターの安藤明子医師、同・センター長の長和俊診療教授を中心とした、7つの病院・医療センターと3つの大学の総勢25名の医師・研究者らが参加した共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

これまで乳幼児の睡眠と知的発達の関係について調べた研究は少なく、統一した見解は今のところ得られていないという。また、睡眠と発達についての評価は保護者へのアンケート調査による研究が多く、アンケート調査では主観的な評価になる傾向がある点も課題とされていた。

そこで今回の研究では、睡眠パターンの基礎が形成される1歳半の早産児101名(男児44名、女児57名)を対象に、睡眠と知的発達の関係をより客観的な手法を用いた調査が実施されることとなった。2013年から2020年の間に出生した36週未満かつ1500g未満の児が対象で、アクチグラフ(睡眠計)を1週間継続して装着して解析が行われたのである。

また発達評価には、心理士による「新版K式発達検査」が用いられた。同検査は、子どもが取る行動や反応を同年齢と比較して、発達の度合いが実際の年齢よりどのくらい差があるかを「姿勢・運動」、「認知・適応」、「言語・社会」の3領域で評価するというものだ。

そして調査の結果、起床時刻のばらつきが小さいほど、発達指数が高いことが明らかにされた。

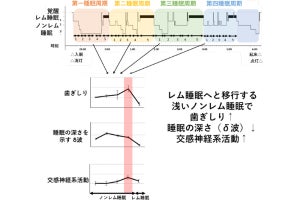

睡眠制御のシステムが正常に機能していると、寝起きの時刻が安定することが、これまでの研究から明らかになっている。覚醒制御の中心は、これまで脳幹・視床下部などに存在することが知られていた。しかし今回の研究では、「知的発達が良好な児(=大脳が成熟した児)」において、「起床リズムが一定(=睡眠制御機能が成熟)である」ことがわかり、発達過程において大脳も睡眠を制御する可能性が示唆されたとした。

なお、研究チームは今後も睡眠発達のメカニズムについての検討を続け、乳幼児の発達をサポートする睡眠環境を明らかにしたいと考えているとしている。