大阪大学(阪大)は7月5日、睡眠中に歯ぎしりをする睡眠関連疾患の「睡眠時ブラキシズム」の子どもでは、歯ぎしりが睡眠周期に合わせて繰り返し増減することを明らかにしたと発表した。また、睡眠周期に伴う脳内活動の変化に対し、顎の神経機構が過剰に反応することで歯ぎしりが生じる可能性が出てきたことも合わせて発表された。

同成果は、阪大 大学院歯学研究科の白石優季大学院生(研究当時、現・歯学部附属病院医員)、同・加藤隆史教授、阪大 連合小児発達学研究科の谷池雅子教授らの研究チームによるもの。詳細は、睡眠と概日科学を扱った国際学術誌「Sleep」に掲載された。

子どもの睡眠時ブラキシズム、いわゆる歯ぎしりは約20%の子どもで発生しているとされているが、そのメカニズムはよくわかっておらず、異常な歯ぎしりの診断方法や治療法もないため、対症療法や経過観察しかできないのが現状だという。

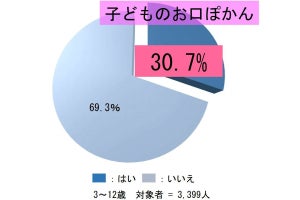

研究チームは今回、その謎の解明に向け、子どもの身体に電極やセンサーを装着し、睡眠中の脳や心臓、呼吸、顎の筋肉の活動を記録するポリソムノグラフィー検査を、6歳から15歳の44人の子どもに実施。その結果、44人中の15人、割合として1/4以上の27.3%の子どもに歯ぎしりが確認されたとした。

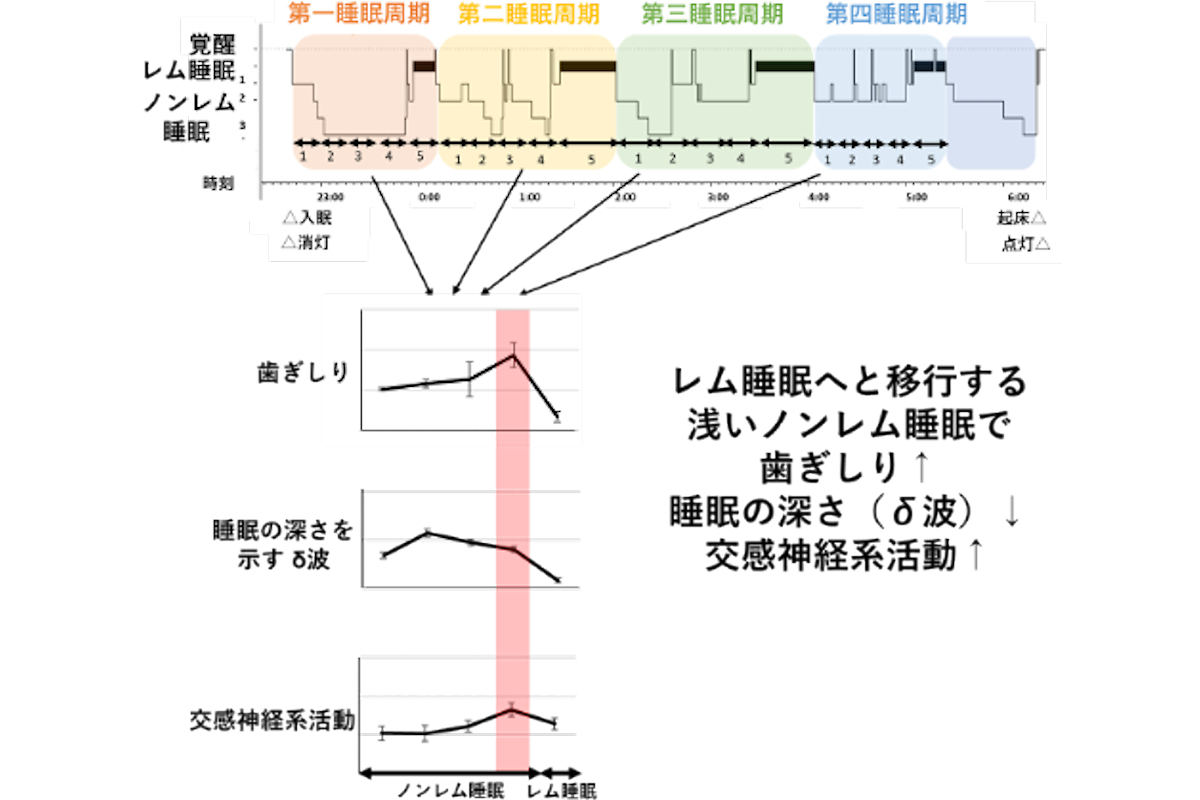

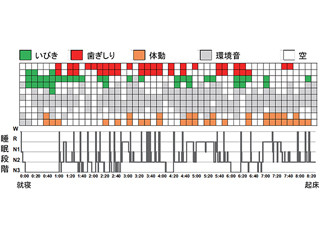

また、歯ぎしりをする子どもと、歯ぎしりをしない子どもについて、脳波のパワースペクトルや心拍の変動、体動の詳細な解析を実施したところ、睡眠の質には差がないものの、各睡眠周期の後半でレム睡眠へと移行する浅いノンレム睡眠で、もっとも頻繁に歯ぎしりが発生することが判明。このとき、睡眠の深さを示すδ波が減少し、交感神経系活動が増加していたが、歯ぎしりをする子どもとそうでない子どもで差はなかったという。

しかし、体動の数や脳の覚醒の指標であるβ波の活動は、歯ぎしりをする子どもの方が高い値を示し、約90%の歯ぎしりが短い覚醒や体動とともに発生することが確認されたという。

これらのことから、健康な子どもでは睡眠周期に伴う脳内活動の変化に対し、顎の神経機構が過剰に反応することで歯ぎしりが生じる可能性が示されたと研究チームでは説明している。

研究チームでは今後、今回の知見が、疾患を持つ子どもの異常な歯ぎしりの詳細なメカニズムの解明や、睡眠時ブラキシズムの分類や診断方法の開発などに寄与することにつながることが期待されるとしている。