東京大学と日本ペイントは7月15日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染リスクを低減する抗ウイルス性ナノ光触媒を新たに開発したと共同で発表した。

同成果は、東大 大学院工学系研究科の立間徹特任教授(東大 生産技術研究所(東大生産研) 教授兼任)同・津本浩平特任教授、東大 医科学研究所の一戸猛志准教授、東大 大学院工学系研究科の中木戸誠講師、東大生産研の黒岩善徳技術専門職員、東大 大学院工学系研究科の脇原徹特任教授、日本ペイント商品開発部の共同研究チームによるもの。詳細は、米英独中日の化学会が共同運営する論文プレプリント速報サイト「ChemRxiv」に掲載されている。

COVID-19の主要な感染経路として、感染者が放出する新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を含むエアロゾルを、健常者が吸い込んで感染するという経路と、そうしたエアロゾルが付着した、あるいは感染者が触れた場所を経由して感染する経路が考えられている。

感染者が触れた場所をほかの人も触れて感染が拡大することを防ぐため、手指のアルコールなどによる消毒が推奨されている。抗ウイルス性光触媒を含む高機能塗料やスプレー剤を活用することで、そうした場所の感染リスクの低減を目指しているのが研究チームである。今回の研究で開発された光触媒は、東大の橋本和仁名誉教授らが2012年に開発に成功した「酸化チタン-酸化銅複合型光触媒」がベースにされている。その光触媒は、ウイルスの一種であるバクテリオファージQβに対する不活化効果を持つことが確認済みだ。

今回行われた研究では、酸化チタン粒子を従来の約1/30となる4~8nmにまで小さくし、酸化銅のサイズも従来の約1/5となる1~2nmにしたという。10~100nm以下のナノ粒子は、塗料内での沈降がほとんど起こらないという報告があり、今回の小径化により、粒子の表面積と塗料中での分散性(沈みにくさ)を向上させることに成功したとしている。

また、表面積を大きくすることで光触媒としての化学反応も進みやすくなると考えられるとする。さらに、分散性を高めることで塗膜表面に露出する粒子が多くなり、露出した粒子は塗膜表面においてまんべんなく分布するため、ウイルスに接触しやすくなることが期待されている。

加えて、可視光の波長よりも小さなナノ粒子にしたことで、透明度を高められるようになったともしている。

こうして得られた光触媒は、ウイルスを不活化する効果を持つ1価の銅が空気中の酸素によって酸化され、効果の低い2価の状態になっても、光(可視光や紫外線)が当たれば光触媒効果によって再び1価の状態に還元されるため(還元に必要な電子は水などから得る)、効果が続くとしている。

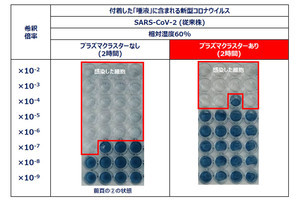

そして、この光触媒をエナメル塗料に加えて塗膜としたあと、SARS-CoV-2などに対する抗ウイルス効果の評価を実施。その結果、光触媒含有エナメル塗装が施されたガラス板に市販の蛍光灯下で3時間接触させたウイルスは、塗装のないガラス板の場合と比べ、感染可能なウイルスの数がおよそ3000分の1~6万分の1にまで減少していることが確認された。これと比べて、酸化銅を含まない光触媒、すなわち酸化チタンのみの場合には、ほとんど効果が見られなかったという。またこの効果は変異型のアルファ株に対しても認められたともしている。

このほか、インフルエンザA型ウイルス、ネコカリシウイルス(ノロウイルスのモデルとして使われる)、細菌に感染するウイルスであるバクテリオファージQβとバクテリオファージM13に対する不活化効果も認められたとしており、そのウイルスに対する不活化効果のメカニズムとして、SARS-CoV-2の表面に分布するスパイクタンパク質のうち、人間の細胞表面にある受容体ACE2(アンジオテンシン変換酵素2)に結合する部分である「受容体結合ドメイン」(RBD)を変性させ、新型コロナウイルスが人間の細胞に取り付けないようにすることで不活化していることも確認したとする。

なお研究チームでは、今回開発された抗ウイルス性ナノ光触媒は、さまざまなウイルスに対して不活化効果を示すことから、ポストコロナ社会においてもさまざまな既存のウイルス、そして新たなウイルスによる感染に対しても、そのリスク低減につなげることが期待されるとしている。