東京大学(東大)、JAXA、立教大学、甲南大学の4者は6月9日、ESAのX線天文衛星「XMM-Newton」を用いた超新星残骸「3C 397」の観測により、Ia型超新星爆発を起こす直前の白色矮星の中心密度の推定に成功したと発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科 物理学専攻の大城勇憲大学院生、JAXA宇宙科学研究所 宇宙物理学研究系の山口弘悦准教授、米・カリフォルニア工科大学のShing-Chi Leung氏、東大 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構の野本憲一上級科学研究員、立教大 理学部物理学科の佐藤寿紀助教、甲南大学 理工学部物理学科の田中孝明准教授、米・ハーバード・スミソニアン天体物理学センターの尾近洸行氏、米・マサチューセッツ大学のRobert Fisher氏、NASAゴダード宇宙飛行センターのRobert Petre、同・Brian J. Williams氏らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

太陽のような恒星は、その質量によって最期が異なることが分かっている。太陽質量の約8倍程度までであれば、ガスを放出し、最終的に炭素と酸素で構成される白色矮星を残してその生涯を終える。一方、それ以上の質量になると超新星爆発を起こし、中性子もしくはブラックホールを残すことになるとされている。

ただし太陽質量の約8倍以下であっても、連星の場合は異なることも分かっている。白色矮星は伴星(相方の星)のガスを吸い取って、自身の質量を増やしていき、太陽質量の約1.4倍の「チャンドラセカール限界」に近づくと、炭素の核融合反応の暴走によってIa(いちえー)型超新星となって自分自身と伴星をも吹き飛ばしてしまう。

Ia型超新星がなぜ同じ明るさで輝くのか、詳しい物理的な理由はよくわかっていないが、伴星のいる白色矮星ならどれでも同様に働くとされている。つまり、宇宙のどこにおいてもIa型超新星ほぼ同じ絶対光度で輝くため、遠方銀河までの距離を測る「ものさし(標準光源)」として利用されるようになっている。

しかし最近の研究では、質量や中心密度が大きく異なる多種多様な白色矮星が存在しており、いずれもIa型超新星を起こす可能性が指摘されている。つまり、どのIa型超新星も同じ明るさと考えられてきたものの、実はそうではない可能性が出てきたことから、宇宙のものさしの信頼性を再検証する必要性に迫られる状況となっているのである。

そこで研究チームは今回、Ia型超新星の残骸として知られる「3C 397」に着目。この超新星残骸は、JAXAのX線天文衛星「すざく」によって、爆発前の白色矮星の質量がチャンドラセカール限界質量に近かったことが明らかとなっている。そこで、「すざく」より空間分解能に優れるXMM-Newton衛星を用いて3C 397を観測し、その形状や元素分布を詳しく調査することにしたという。

今回の研究では特に、その生成量が爆発直前の白色矮星の中心密度に敏感なチタン(Ti)やクロム(Cr)の局所的な元素質量比が注目され、詳しいデータ解析が行われた。

その結果、残骸の南部に、鉄(Fe)やニッケル(Ni)に対するTiとCrの質量比(Ti/FeやTi/Ni)が異常に高い領域が発見されたという。ちなみに、Ia型超新星やその残骸からTiが検出されたのは、今回の研究が初めてだという。

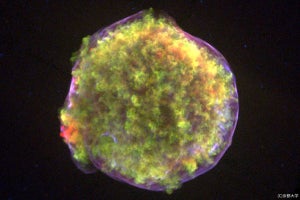

-

超新星残骸3C 397のX線画像。赤色は鉄、緑はシリコンの空間分布を示す。青色は鉄に対するクロムの空間分布を表す。残骸の南部(画面下側の白の円内)に青色が濃い領域が確認でき、クロムが多いことがわかる (c) ISAS/JAXA, Ohshiro et al.(出所:JAXA宇宙科学研究所Webサイト)

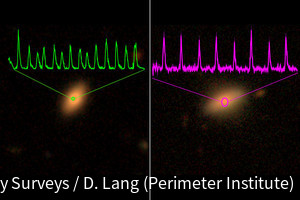

-

上記図の白の円内から抽出されたX線スペクトル。Ia型超新星の主要生成元素である鉄に加えて、チタン、クロム、マンガン、ニッケルが検出された (c) ISAS/JAXA, Ohshiro et al.(出所:JAXA宇宙科学研究所Webサイト)

今回の結果に対し、超新星元素合成の数値計算モデルとの比較が行われたところ、3C 397で観測された元素組成比は、チャンドラセカール限界に近い質量を持つ白色矮星の中でも、特に高密度の中心領域でのみ実現することが明らかとなったという。

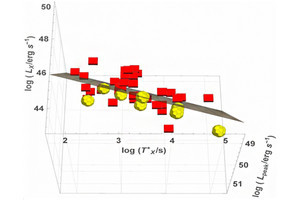

-

元素組成比Ti/Niの測定結果(水平な帯)と白色矮星の中心部の元素合成計算モデル(折れ線)の比較。中心密度が3×109g cm-3を超えるとTi/Niの値が急激に上昇することがわかる。今回の測定は、3C 397を生み出した白色矮星の中心密度が、観測値とモデルの線が交わる5×109g cm-3であったことを示しているという(赤矢印) (c) Ohshiro et al. 2021より改変 (出所:JAXA宇宙科学研究所Webサイト)

また、白色矮星の中心密度は、これまでは2×109g cm-3と想定されていたが、今回の観測値から導き出された値は、その2倍以上の5×109g cm-3と高いことが判明。白色矮星の中心密度が2×108g cm-3を超えて高くなると、超新星爆発時に陽子が電子と合体する「電子捕獲反応」が効率的に起こり、その結果として中性子が多量に誕生するため、中性子数が過剰な原子核が生成されやすくなる。

さらに、密度が3×109g cm-3を超えると、TiとCrの安定同位体の中で最も中性子過剰な核種である50Ti(陽子数22・中性子数28)や54Cr(陽子数24・中性子数30)が大量に生成される。今回3C 397から発見されたのは、これらの同位体と考えられるという。

現在の宇宙に存在するさまざまな重元素のうち、50Tiや54Cr、55Mn、56Fe、58Niなどは、いずれもIa型超新星が主要起源であると考えられているが、今回3C 397で観測されたTi/Ni比やCr/Ni比は、現在の宇宙の平均的な組成比と比べて1桁ほど高いものであり、この事実は、3C 397がIa型超新星の「異端児」であり、近年示唆されていたIa型超新星の多様性を改めて示すものだと研究チームでは説明している。

この成果を踏まえ、研究チームでは、最近の宇宙論研究では、宇宙の膨張速度を決めるハッブル定数が、測定に用いるIa型超新星の距離によって異なる値を取ることが示されており、この事実は、宇宙の膨張を加速させるダークエネルギーの性質が時代とともに変化した可能性を示唆しているが、3C 397のような特異なIa型超新星の混入率が時間変化したことによる見かけ上の効果の可能性も考えられるともしている。

そのため、今後は3C 397以外のIa型超新星残骸に対しても、今回の研究と同様の手法で爆発前の質量や中心密度を調査し、宇宙の「ものさし」として確実に利用できるIa型超新星の特徴を明らかにしていくとしており、さまざまなIa型超新星を調べることによって、宇宙膨張の歴史をより精緻に解明できることが期待されるとする。

また今回の研究成果は、太陽系の形成過程を知る上でも重要な意義を持つという。地球に飛来する隕石のうち、さまざまな有機物を含む「炭素質コンドライト」は、太陽系形成期(約46億年前)に原始惑星系円盤の外縁部で作られ、その後太陽系の内縁部まで移動したと考えられている。

このタイプの隕石では、一般に48Tiと52Crに対する50Tiと54Crの同位体比が高い値を示す。高い同位体比の起源候補の1つとして、太陽系形成期に近傍で発生した、密度の高い白色矮星によるIa型超新星が提案されている。

今回の研究成果は、炭素質コンドライトに見られる同位体異常を説明しうる高密度の白色矮星が実際に存在することを観測的に実証したものであり、3C 397と同タイプのIa型超新星が、太陽系形成期に近傍で起こった可能性をも示唆しているという。

なお、「はやぶさ2」が持ち帰ったリュウグウのサンプルでも、50Tiと54Cr同位体比が詳しく調べられる予定であり、それにより、リュウグウの母天体が太陽系のどの辺りで作られたかが明らかになることが期待される。