理化学研究所(理研)、京都大学(京大)、東京大学、立教大学の4者は4月22日、NASAのX線天文衛星「チャンドラ」による観測から、超新星残骸の「カシオペア座A」は「ニュートリノ加熱」が引き金となって爆発した「重力崩壊型超新星」の名残であるという観測的証拠を掴んだと発表した。

同成果は、理研 開拓研究本部 玉川高エネルギー宇宙物理研究室の佐藤寿紀 基礎科学特別研究員(研究当時、現・立教大学 理学部物理学科 助教)、同・長瀧天体ビッグバン研究室の長瀧重博 主任研究員、同・小野勝臣 研究員、京大大学院 理学研究科の前田啓一 准教授、東大大学院 理学系研究科の吉田敬 特任研究員、同・梅田秀之 准教授、米・カリフォルニア工科大学のブライアン・グレフェンステット研究員、NASAゴダード宇宙飛行センターのブライアン・J・ウィリアムス研究員、米・ラトガース大学のジョン・P・ヒューズ教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」にオンライン掲載された。

天の川銀河の地球から見える領域において、ここ数百年、超新星爆発は観測されていない。16~17世紀のドイツの天文学者であるヨハネス・ケプラーが観測したことから通称「ケプラーの星」と呼ばれる、1604年にへびつかい座の方向に出現した「SN1604」が最後の超新星である。そのため、20世紀に入ってもなかなか最新の機器を用いた観測が行えていなかった。

しかし、天の川銀河の伴銀河のひとつである大マゼラン雲において、1987年に超新星「1987A」が出現。この際に放出されたニュートリノを、岐阜県神岡鉱山地下に建設された巨大タンク型の初代ニュートリノ観測装置「カミオカンデ」で検出することに成功したことをきっかけに、その後、大質量星の超新星爆発におけるメカニズムの理解が前進することとなった。

超新星爆発が生じるためには、最低でも太陽質量の約8倍は必要だと考えられている。また、超新星爆発も複数種類あるとされており、大質量星がその一生の最期に起こす場合は総称として「重力崩壊型超新星爆発」と呼ばれる。その爆発メカニズムは宇宙物理学上の難問の1つとされており、大規模な理論計算を用いても再現が困難なほど良くわかっていなかったという。

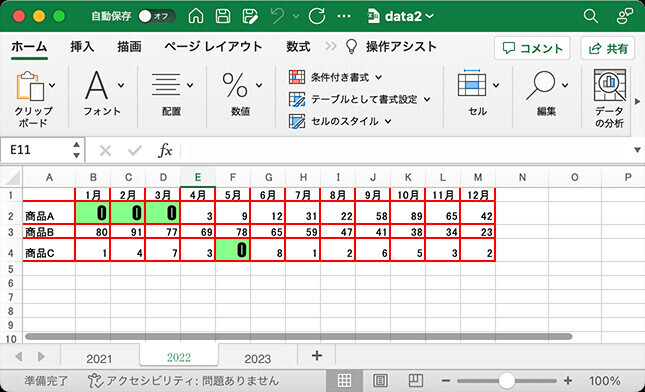

-

重力崩壊型超新星の爆発メカニズム。太陽質量の約8倍を超える大質量星は、一生の最期に鉄でできた中心コアが自重を支えきれなくなり潰れてしまう「重力崩壊」を起こす。重力崩壊中、その中心には超高密度の原始中性子星が形成され始め、その表面に落ちる物質が外側へ弾かれ「反射衝撃波」を形成する。この反射衝撃波がニュートリノ加熱によって押し上げられ、星表面まで到達した場合に「超新星爆発」が起きると考えられている (C)理化学研究所 (出所:共同プレスリリースPDF)

そのため、その爆発メカニズムについてはさまざまな説が唱えられているが、現在最も有力なシナリオは、太陽質量の約10倍以上の大質量星の内部では水素やヘリウムなどの元素が核融合によって、最終段階として鉄が合成され、コアが形成。この鉄のコアは、最終的には星自身の重力を支えきれずに潰れてしまう「重力崩壊」を引き起こし、その潰れたコアの中心で「原始中性子星」が形成され、中性子の縮退圧と核力による斥力で重力に反発することで、重力崩壊が停止。原始中性子星という頑丈なコアが、その表面に降り積もる物質を跳ね返し、その星の外側へ向けた衝撃波が、星の表面まで到達することで超新星爆発が発生するというものである。

しかし、これまでに行われてきた多くの理論計算からは、反射衝撃波は星の内部を伝搬する間にエネルギーを失ってしまい、星を爆発させるには至らないとされてきたことから、何らかの未発見の要素が、現実の超新星爆発には存在していると考えられ、「ニュートリノ加熱」によって衝撃波を生き返えらせるというメカニズムが考案された。

カミオカンデで検出された超新星1987Aのニュートリノは、爆発の中心領域から大量に放出されたと考えられている。ほかの物質と相互作用しにくいのがニュートリノではあるが、超新星ニュートリノが持つ全エネルギーは強大であり、仮にその1%でも、ニュートリノ加熱によって周囲の物質に引き渡すことができれば、衝撃波は復活し、超新星爆発が生じると考えられているという。

現在、このシナリオを用いて、世界の複数の理論研究グループが超新星爆発をコンピュータシミュレーションとして再現することに成功。ニュートリノ加熱時に生み出される対流や、それに伴う上昇流などの「非対称効果」が衝撃波を押し上げ、爆発するというメカニズム「ニュートリノ駆動型対流エンジン」(超新星エンジン)が提唱されるようになってきたというが、その一方で、このシナリオでは、ニュートリノ観測データから物質と相互作用したニュートリノからの情報を引き出すことができていなかったとのことで、超新星エンジンの核心は不明のままとなっていたという。

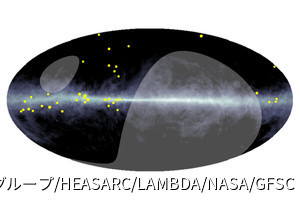

-

超新星内部での上昇流形成プロセスと超新星残骸カシオペア座A。(左)ニュートリノ加熱時に生み出される対流や上昇流などの非対称効果。特に、局所的に大きく発達する。上昇流は超新星爆発の形状を歪めるとともに、特徴的な元素組成を示す。(右)超新星残骸カシオペア座AのX線画像。爆発中心付近でしか合成されない鉄(赤)が東南部(左下)で飛び出ており、爆発時の非対称性によって生み出されたと考えられるという (C)理化学研究所 (出所:共同プレスリリースPDF)

ニュートリノ加熱で生み出される爆発における対流や上昇流といった非対称効果は、超新星残骸を直接観測することで検証できると考えられていることから、研究チームは今回、超新星エンジンを特徴づける元素であるチタン、クロム、鉄に着目し、超新星残骸「カシオペア座A」の非対称構造から、これらの元素の同時検出を目指す取り組みを行ったという。

チャンドラ衛星でのカシオペア座Aの観測では、非対称に分布する元素が示されており、この超新星が非対称的な爆発を経験したことと考えられてきた。特に、東南部には非対称に飛び出た構造が見つかっており、その主成分は超新星の最深部でのみ大量に合成されるはずの鉄であることが2000年初期に指摘されている。そこで今回は、チャンドラ衛星が2000年から2018年までの約18年間にカシオペア座Aを観測したデータを総動員することで、構造内における元素の徹底的な調査を実施。その結果、チタン、クロム、鉄などの超新星エンジン周辺で合成される金属元素が、この構造内に同時に存在することが発見されたという。

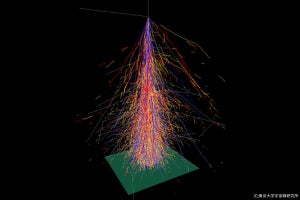

-

チタン、クロムの発見と元素量の理論計算との比較。(左)鉄が豊富な構造内のX線スペクトル。約4.7keVと5.6keV付近にチタンとクロムからの特性X線が見られる。(右)スペクトル解析から求められたチタン、クロム、鉄の質量比が理論計算と比較されたグラフ。超新星エンジン周辺で予測される高エントロピーの陽子過剰環境で、観測量がよく説明できるという (C)理化学研究所 (出所:共同プレスリリースPDF)

温度や密度の異なるさまざまな超新星内部環境下で合成される元素量の理論的な計算と、観測された元素量との比較が行われたところ、この構造内の元素組成は、超新星エンジン周辺で生み出される上昇流による高エントロピー、かつ陽子過剰な環境で合成されるものとよく一致することが明らかとなったとする。

これらの結果を踏まえ、研究チームでは、カシオペア座Aにおける鉄の豊富な構造はニュートリノ加熱によって生み出されたと結論付け、超新星の衝撃波がニュートリノ加熱によって復活した証拠としたとする。

なお、今回の研究で得られた知見を活用することで今後、さまざまな理論的課題にアプローチできるようになると考えられると研究チームでは説明しているほか、スーパーコンピュータ「富岳」を活用することで、今後の理論研究の前進につながることが期待されるとしている。

また、理研の玉川高エネルギー宇宙物理研究室では、日本のお家芸であるX線天文衛星として、2022年度の打ち上げが予定されている次世代機「XRISM(クリズム)」が開発中だという。XRISMは現行の数十倍のエネルギー分解能を持つため、希少元素の検出感度の向上につながることが期待されることから、超新星残骸という宇宙の“元素工場”の観測から、さまざまな元素の起源の解明につながることも期待されるとしている。