京都産業大学(京産大)は2月15日、原始中性子星からの「ニュートリノ駆動風」を記述する物理的モデルを構築し、ニュートリノ駆動風では超新星爆発で課題となっている「ニッケル-56生成量問題」を解決することが難しいことを示したと発表した。それに加え、超新星爆発のシミュレーションでニッケルの総生成量を十分な精度で見積もるには、2秒程度まで計算を追跡すればよいことが示されたことも発表された。

同成果は、京産大 理学部宇宙物理・気象学科の澤田涼研究員(日本学術振興会特別研究員)、同・諏訪雄大准教授らの研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」にオンライン掲載された。

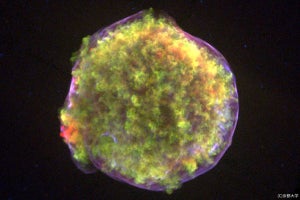

恒星は太陽質量の8倍以上になると、最期に超新星爆発という、自らの体の大部分を吹き飛ばす超絶的な爆発現象を起こす。それを起こせる大型の恒星は数が少ないため、ひとつの銀河において超新星爆発が起きる頻度は50~100年に1回程度と見積もられており、人が一生の間に1回見られるかどうかだ。ただし天の川銀河では残念なことに、地球からは観測できない位置で起きているようで、ここ数百年は観測されていない(残骸が見つかっている)。直接観測された超新星爆発は、1604年にドイツ人天文学者ヨハネス・ケプラーが観測したことから「ケプラーの超新星」などと呼ばれる「SN 1604」が最新のものである。

しかし、宇宙には無数の銀河があり、それこそ一晩にいくつもの銀河で超新星爆発が起きている。そのため、実はありふれた天文現象ともいえるのだ。また近年は、宇宙望遠鏡や地上の大型望遠鏡が高性能化し、100億光年以上遠方の銀河で起きた超新星爆発でも観測可能になってきた。また、天球上の広範囲を掃天観測するプロジェクトも行われるようになった結果、従来とは比較にならないほど多くの超新星が発見されるようになってきた。例えば国立天文台が運用するすばる望遠鏡は、超広視野主焦点カメラ「ハイパー・シュプリーム・カム」を用いて、半年間の観測で約1800個の超新星を発見したことを2019年5月に報告している。

このように観測数は膨大になり、データは集まっているが、実は超新星爆発がどのようにして起きているのか、その爆発メカニズムについては完全には解明されていない。爆発メカニズムのシナリオが提言されてから80年が経つが、超新星の爆発機構の完全解明は、天文学に残されている大きな未解決問題のひとつなのだ。

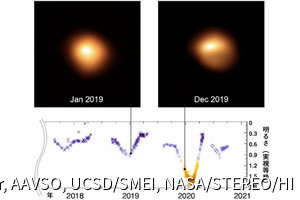

メカニズムが未解明のため、理論と観測結果などが矛盾するような事態も起きている。例えば、超新星爆発というと、爆発が始まったら一瞬にして何もかもが吹き飛ぶようなイメージがある。しかし、近年のスーパーコンピューターを用いたシミュレーションによれば、実はもっとゆっくりと爆発することが示唆されるようになってきた。

ところがそこへ持ってきて、さらに新しい研究成果では、そうしたゆっくりとした爆発では、超新星の内部で生成されるニッケルの放射性同位体(6日弱で崩壊)で、中性子数が陽子数と同じ28個のニッケル-56(56Ni)の観測量を説明できないことが指摘されており、「ニッケル生成量問題」と呼ばれている。このように、一歩前進したかと思うと、新たな謎やそれを否定するかのような観測データなどが出てきて、いつまで経っても全容を解明できないのが超新星爆発なのだ。

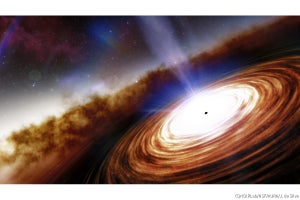

このニッケル生成量問題に関わるとされるのが、超新星爆発の後、中心に残された「原始中性子星」(超新星爆発によりブラックホールが誕生する場合もある)の表面から長時間にわたって続く、「ニュートリノ駆動風」と呼ばれる質量放出現象だ。このニュートリノ駆動風は、ニッケル生成量問題の解決策のひとつとして、多くの研究で注目されてきた。

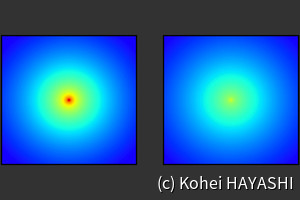

しかし、ニュートリノ駆動風を計算するには、これまでは複雑なニュートリノ輻射輸送方程式と流体力学方程式をスーパーコンピューターを用いて解く必要があった。そのシミュレーションは計算コストが高く、現状では長時間計算が困難だという。そこでポイントとなるのが、ニュートリノ駆動風に必要な法則を取り出した物理モデルを構築することだ。それを用いれば、長時間のシミュレートも可能になるという。

研究チームは今回、ニッケル生成量問題の解決策を検証するため、複雑な式に物理的および数学的に適切な近似を施すことで、中性子星への降着とそれに伴うニュートリノ駆動風を記述する物理的モデルの作成を試みた。それは成功し、シミュレーションが実施された結果、ニュートリノ駆動風でニッケル生成量問題を解決することは難しいことが示されたという。また今回の研究から、超新星の爆発シミュレーションでニッケルの総生成量を十分な精度で見積もるには、2秒程度まで計算を追跡すればよいことが示されたとしている。