東京大学(東大)、科学技術振興機構(JST)、理化学研究所(理研)の3者は、「二セレン化タングステン」と「黒リン」という2種類の異なる2次元結晶を重ねて作製した界面において、面内に電気分極とそれを反映した巨大な光起電力効果が生じることを発見したと発表した。

同成果は、東大大学院 工学系研究科 物理工学専攻の赤松孝俊大学院生(研究当時)、東大大学院 工学系研究科 附属量子相エレクトロニクス研究センターの井手上敏也助教、中国・南京大学のLing Zhou氏、東大大学院 工学系研究科 物理工学専攻のYu Dong大学院生、同・北村想太助教、同・吉井真央大学院生、カナダ・ブリティッシュコロンビア大学のDongyang Yang氏、東大大学院 工学系研究科 物理工学専攻の恩河大大学院生(研究当時)、同・中川裕治大学院生(研究当時)、物質・材料研究機構(NIMS)機能性材料研究拠点の渡邊賢司氏主席研究員、NIMS 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点の谷口尚フェロー、米・ケース・ウェスタン・リザーブ大学のJoseph Laurienzo氏、南京大のJunwei Huang氏、ブリティッシュコロンビア大のZiliang Ye氏、東大大学院 工学系研究科 物理工学専攻の森本高裕准教授、南京大のHongtao Yuan氏、東大大学院 工学系研究科 附属量子相エレクトロニクス研究センター/同・同研究科物理工学専攻の岩佐義宏教授(理研 創発物性科学研究センター 創発デバイス研究チーム チームリーダー兼務)らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「Science」に掲載された。

3次元層状物質を原子層1枚、あるいは数枚だけ剥離することによって得られる2次元結晶は、元の3次元物質とはまったく異なる性質を示すことが知られているほか、2次元結晶を重ねて界面を作製すると、元の2次元結晶にもない物性や機能性を発現することが知られており、近年では、そうした2次元結晶の物性が議論されるようになってきた。

しかし、そのような特徴的構造を反映した物性の開拓は、類似の結晶構造を持った2次元結晶界面に限られ、異なる構造を持った2次元結晶界面における議論が難しいことからなかなか行われず、また、元の結晶が持っていた周期的構造が失われた界面において、結晶で議論されてきた分極や光起電力効果に着目した研究もほとんどなかったという。

そこで国際共同研究チームは今回、二セレン化タングステン(WSe2)と黒リンという、極性を持たず、構造の異なる2種類の2次元結晶に着目し、この2つを重ねることで、ユニークな対称性を持つ2次元結晶界面の作製を行った。

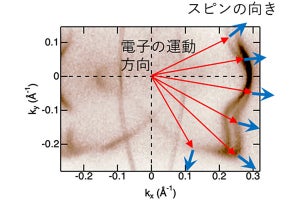

WSe2と黒リンの界面では、元のWSe2や黒リンが持っている回転対称性が消失して鏡像対称性のみが存在するようになるため、面内に極性構造が実現していることが予想されていた。

そこで、この界面に光を照射した際の電流応答を調査。その結果、電極から離れた位置に光が照射された場合に、電圧を印加しなくても極性構造を反映して有限に光電流が流れることが確認されたという。

また、界面のさまざまな位置に光を照射して光電流の測定を行った結果、電極から離れた位置に光を照射した場合に自発的に生じるような光起電力効果は、分極が期待される方向にのみ生じており、それに対して垂直な方向では消失していることが判明した。

-

(左)WSe2/黒リン界面デバイス写真。(中央、右)異なる電極対を流れる自発的な光電流の光照射位置依存性。分極と平行な方向には、電極から離れた位置に光を照射した場合にも光電流が流れているが、分極と垂直な方向には、そのような振る舞いは観測されない (出所:共同プレスリリースPDF)

さらに、光電流の大きさの照射光強度依存性や光エネルギー依存性などについて調べたところ、観測されたバルク光起電力効果が、電子の量子力学的な波束の重心位置が光照射によって空間的に変化するという機構によって説明できることが見出されたとする。

今回の研究成果を受けて、国際共同研究チームは今後、物質の組み合わせやデバイス構造の最適化によって、光発電効率のさらなる向上が期待されるとしているほか、このような2次元結晶界面は、はり合わせる物質の種類の制限を受けないため、ほかのさまざまな2次元結晶界面の実現とそこでの機能性開拓も期待できるとしている。また、結晶の持っていた周期的構造が失われた物質における電気分極や光起電力効果といった物性の発現を示唆しているため、新奇固体物性の開拓、考察のための知見となる可能性もあるとしている。