理化学研究所(理研)は3月8日、量子力学に従う多粒子系(量子多体系)が有限温度下で示す「量子もつれ」に関する新たな法則を発見したと発表した。

同成果は、理研 革新知能統合研究センター 汎用基盤技術研究グループ 数理科学チームの桑原知剛研究員、独・マックス・プランク研究所のアルバーロ・アルハンブラ研究員、米・カリフォルニア大学バークレー校のアヌラーク・アンシュ研究員らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会が刊行する学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

量子力学に従って運動する多数の粒子系(量子多体系)は、一般的に「量子もつれ」と呼ばれる奇妙な相関を持つ。量子もつれとは、かのアインシュタインですら「不気味な遠隔作用」と呼んで敬遠したとされる、不思議な物理現象だ。どのように不思議なのかというと、2つの粒子の間で距離や光の速度も無視して、一瞬にして情報が伝わっているようにしか見えない現象だからである

たとえば、量子もつれにある粒子AとBがあったとしよう。話をわかりやすくするため、粒子AとBは、観測されると赤か青のどちらかの状態になるとする。そして粒子Aを観測して赤であることが判明した瞬間、粒子Bは青になるのだ。粒子Aが青であるとわかれば、粒子Bは赤となる。

これは、光の速度や距離などは一切関係なく、一瞬にして決まる。たとえ粒子AとBが天の川銀河の端と端にあったとしても、粒子Aが赤か青か観測されれば、粒子Bはその反対の色になるのである。

どう見ても何らかの形で情報が伝達されているとしか思えないのだが、たとえ光の速度で10万年かかるような距離、それどころか観測可能な宇宙の端と端(約138億光年×2=約276億光年ではなく、宇宙膨張があるので現在は900億光年以上)に離れていたとしても一瞬で伝わるのだ。このような光の速度を無視した現象故に、「不気味な遠隔作用」なのである。

この量子もつれの不思議な性質を利用して、実現までにまだ長い時間を要するであろう超光速通信のようなSF的研究もなされているが、より現実的な応用としては、量子コンピューティング分野が挙げられる。量子コンピューティングにおいて、最も重要な研究対象の1つが「量子熱平衡状態」(量子ギブス状態)のシミュレーションだ。

量子熱平衡状態とは、ある温度Tの熱浴(一定の温度を保っている十分大きな外界)に接した量子多体系が長時間の後に到達する典型的な状態のことを指す。簡単にいえば、一定の温度を保つ、時間とともに変化しない安定な量子状態のことだ。

-

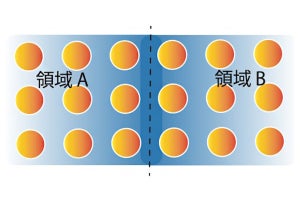

量子熱平衡状態の模式図。ある温度Tの熱浴に接した量子多体系は、十分に長い時間が経つと、マクロな視点で変化しない状態、つまり量子熱平衡状態へと至る。一般に、量子熱平衡状態は量子的に見て、粒子同士が複雑にもつれた状態になっている (出所:理研Webサイト)

この量子熱平衡状態の効率的なシミュレーションは、量子コンピュータ上で、量子力学の原理を用いて、対象となる物質や現象をシミュレートする「量子シミュレーション」や、量子コンピュータを用いて機械学習の問題を効率的に解く手法である「量子機械学習」などの高速化において主要な役割を果たすとされている。

量子熱平衡状態のシミュレーションは、実はとても困難な問題だという。一般的に量子もつれが大きければ大きいほど、シミュレーションが困難になることが知られており、量子熱平衡状態で存在するの量子もつれは大きいからだ。つまり、シミュレーションの難しさを理解するには、量子もつれの構造を理解する必要があるということになる。なお、量子もつれの大きさを定量的に特徴づけるための量としてさまざまなものが提案されているが、今回の研究においてはそれらの中から「エンタングルメント・オブ・ピュリフィケーション」が用いられている。

これまで、量子熱平衡状態は「境界則」と呼ばれる普遍法則を満たすことが知られていた。これは、量子多体系を2つの領域に分割したとき、2つの系のもつれの大きさは境界の大きさ(面積)にほぼ比例するという法則だ。

-

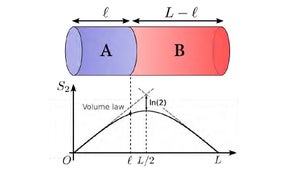

従来の有限温度の境界則の予想を表した模式図。量子多体系を2つの領域(青領域と赤領域)に分割したとき、2の領域間に存在する量子もつれの大きさは境界の大きさ(面積)に比例。一方で、量子もつれの境界則は温度が低くなっていくと、温度Tの逆数(T-1、1/T)に比例して(つまり反比例して)破れていくと予想されていた (出所:理研Webサイト)

量子もつれの境界則は、室温下では普遍的に成り立つことが数学的に証明されているが、絶対零度(0K)を含む低温下では破れてしまうことも明らかになっている。量子もつれの境界則が低温になるにつれてどのように破れていくかは、量子熱平衡状態のシミュレーションの観点から大きな注目を集めているという。

これまでの研究では、量子もつれは温度Tの逆数(T-1)に比例して境界の外へ浸食していく、つまり境界則は破れると予想されていた。そこで国際共同研究チームは、低温下での量子もつれに関する従来の予想が正しいかどうか、今回の研究で確かめることにしたという。

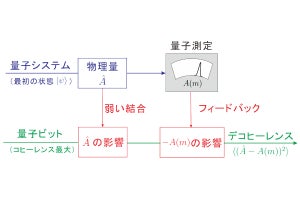

有限温度Tにおける量子もつれは、「虚数時間の時間発展」によって生成される量子もつれと密接な関係があるとされる。虚数とは2乗するとマイナスの数字になる、現実には存在しない概念上の数字だ。そして虚数時間の時間発展とは、量子力学において最重要なシュレディンガー方程式において、時間を虚数にしたときに波動関数の変化を表したもののことをいう。

現実世界では虚数の時間などあり得ない(イメージすらできない)わけだが、量子力学では虚数の時間発展を定義することが可能だ。しかも近年になり、実際に量子コンピュータを用いて虚数の時間発展をシミュレートする実験も行われているという。

この虚数の時間発展を用いることで得られるのが、先述した方法とは異なる方法での量子熱平衡状態だ。これは、初期状態として量子もつれがない一様な分布を取ってきて、その状態を虚数時間i/(2T)だけ時間発展させると、温度Tの量子熱平衡状態になる(iは虚数単位)。要は、「虚数の時間発展によってどの程度の量子もつれが生成されるのか」を理解できれば、有限温度における量子もつれの量も理解できるということだ。

-

虚数時間発展による量子熱平衡状態の生成を表した模式図。初期状態(左)を一様な分布で用意し、虚数時間i/(2T)だけ時間発展すると、温度Tの量子熱平衡状態となる。このとき、有限温度における量子もつれの大きさは、虚数の時間発展で生成される量子もつれの大きさに等しい (出所:理研Webサイト)

実数の時間発展で生成される量子もつれの大きさは、時間の長さに比例することがすでに明らかとなっている。そのため、もし虚数の時間発展と実数の時間発展が同じ性質を示すのであれば、虚数の時間発展で生成される量子もつれ(=有限温度における量子もつれ)の大きさも虚数時間i/(2T)に比例するはずと考察された。この場合、有限温度における量子もつれの境界則は、1/T(T-1)に比例して破れることになるという。

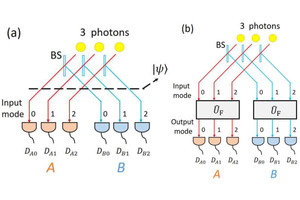

国際共同研究チームは、近年の計算機科学の成果を用いることで、指数関数exのxを多項式で表すこと(ある複雑な関数を有限次の多項式を用いて近似する「多項式近似」)に必要な次数の大きさが、変数xが実数の場合と虚数の場合とで定性的に異なっていることに着目。

そして、虚数の時間発展による粒子の運動がランダムウォーク(粒子がある位置から別の位置に動く際に、どの位置に動くのかが確率的に決定されるような運動のこと)とのアナロジー(類似性)を持っていることが判明した。このアナロジーと量子もつれに関する従来の数学手法を組み合わせることで、虚数の時間発展によって生成される量子もつれの大きさが虚数時間i/(2T)の2/3乗に比例することが明らかにされたのである。これは、量子もつれの境界則は温度Tの逆数(T-1)に比例して破れるのではなく、温度Tの逆数の2/3乗(T-2/3)に比例して破れていくことを意味するという。

さらに国際共同研究チームはこの結果を用いることで、1次元上で定義される量子熱平衡状態をコンピュータ上でシミュレートするのに必要な計算時間も解明。これまでは、粒子数Nのべき乗に比例する時間(Nα[α>1])が必要であること、つまり「多項式時間アルゴリズム」(ある問題を解く際に、インプットの大きさNに対して、計算時間がNのべき乗で増大するような計算手法)と考えられていた。

しかし今回、Nにほぼ比例する時間で計算する計算手法の「擬線形時間のアルゴリズム」(ある問題を解く際に、インプットの大きさNに対して、計算時間がほぼ比例して増大するような計算手法)が新たに開発されたのである。

今回の研究の結果は、基礎的には有限温度における量子もつれの大きさ、虚数の時間発展による量子もつれの生成量に関して、従来の予想を覆す形となった。また、量子熱平衡状態のシミュレーション時間が従来よりも大幅に短縮できることも示されたとした。

今後は、1次元を超える一般次元の量子熱平衡状態をより効率的に取り扱う手法の開発、特に「テンソルネットワーク」(複雑な量子状態を効率的に計算するための数学的な記述方法)を用いて量子熱平衡状態を近似する際に、どの程度のメモリが必要になるのかを解明していくことを目指すとした。またこれらの理解は今後、量子コンピューティング、量子機械学習などの具体的な計算手法の効率化に大きく貢献することが期待できるとも述べている。