東京大学と科学技術振興機構(JST)は、2018年4月にNASAが打ち上げたトランジット惑星探索衛星「TESS」と、東大の成田憲保教授および福井暁彦特任助教らが開発した多色同時撮像カメラ「MuSCAT2」などを用いた多色トランジット観測と、惑星の質量を測定することができる視線速度観測の連携により、太陽系から約26光年の距離にある赤色矮星「Gliese(グリーゼ)486」を公転している惑星「Gliese486b」を発見したと発表した。

同成果は、東大大学院 総合文化研究科附属 先進科学研究機構の成田憲保教授、同・大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻の福井暁彦特任助教らが酸化する国際共同研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「Science」に掲載された。

現在の系外惑星探索において、主に使用されている探索方法が、主星の前を惑星が通過する際に発生するトランジット現象を利用したものだ。トランジット現象が起きると、ほんのわずかだが恒星の明るさが惑星の影によって暗くなる。その微妙な明るさの変化を見分け、それが一定間隔で繰り返されるようなら、惑星が主星の前を公転している可能性が高いとされるのである。

トランジット法を用いて、現在系外惑星の探索を行っているのが、NASAが打ち上げた衛星「TESS(Transiting Exoplanet Survey Satellite)」だ。マサチューセッツ工科大学が中心となって運用されているTESSの主目的は、惑星の質量・半径や大気などの性質を詳しく調べることが可能な近距離にある系外惑星を発見することである。

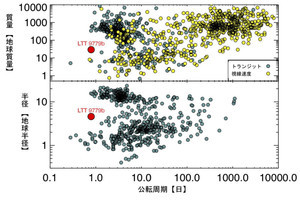

TESSは2018年7月から、4台の超広視野カメラで24度×96度のセクター(領域)を27.4日ずつ観測し、周期的な減光現象を探索を開始し、約2年間で全天のトランジット惑星探索を実施し、2000個のトランジット惑星候補を発見した(現在は計画が延長され、3年目の観測に入っている)。

今回TESSによってトランジット現象が観測されたGliese486はセクター23にある赤色矮星で、質量も半径もおおよそ太陽の1/3程度である。赤色矮星とある通り、表面温度が3500℃以下と低く(太陽は約6000℃)、赤く見える小型の星である。観測は2020年3月18日から4月16日にかけて行われた。トランジット現象が観測された恒星としては、約21光年の「HD219134」、約22光年の「LTT1445A」に次いで太陽系に近い恒星だ。

なおGlieseの名がつく恒星は数多くあるが(系外惑星を持つ恒星も多い)、これは1957年にドイツの天文学者であるヴィルヘルム・グリーゼが、太陽系からおよそ65光年以内にある約1000個の恒星をまとめて収録した「Gliese近傍恒星カタログ」に掲載された恒星であることを意味する。

そしてGliese486のトランジット現象に関してNASAによる解析が行われたあと、同年5月7日にトランジット惑星候補「TOI1827.01」が発表された。なぜ惑星といわずに惑星候補とされるのかというと、これはトランジット現象が確認されたからといって、100%惑星とは限らないからだ。連星系の場合、相方の星が食を起こしてもトランジット現象が起き、惑星ではない可能性もあるのだ。

そこで地上からの詳細な発見確認観測が必要になるのだが、それでは、地上の大型望遠鏡は発見確認観測においてどのような手法を用いているのか。そのひとつが、トランジット現象を複数の光の波長帯で観測する「多色トランジット観測」だ。それを行える装置のひとつが、成田教授・福井特任助教らが開発した多色同時撮像カメラMuSCAT2である。

MuSCAT2は、スペイン・テネリフェ島のテイデ観測所にある口径1.52mのカルロス・サンチェス望遠鏡に設置されており、青い光(波長400~550nm)、赤い光(550~700nm)、近赤外線のふたつの波長帯の光(700~820nm、820~920nm)の4色で天体を同時に撮影することが可能だ。

TOI1827.01が惑星候補として発表された2日後の5月9日とさらにその3日後の12日に、日本の観測チームはMuSCAT2を用いた多色トランジット観測を実施。その結果、実際に減光を起こしているのがGliese486であることが確認された。そしてGliese486の減光の割合が可視光から赤外線のすべての波長で同じように起こっており、惑星によって減光が引き起こされているということが確かになったのである。

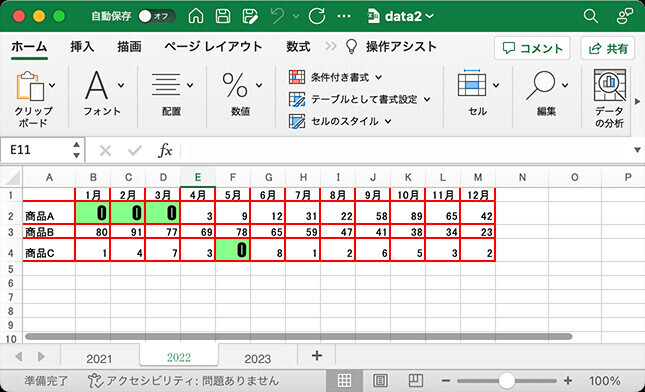

-

2020年5月12日にMuSCAT2で観測されたGliese486の明るさの変化。左から順に400-550nm(青い光)、550-700nm(赤い光)、720-820nm(近赤外線)、820-920nm(近赤外線)の波長での観測結果。横軸はトランジットの中心時刻を原点とした時間で、縦軸はトランジットをしていない時の明るさを1とした相対的な明るさ。惑星のトランジットにより、約1時間ほどGliese486が0.1~0.2%ほど暗くなったことがわかる。一見すると減光の割合が波長によって異なる(特にトランジット中心付近の減光が波長が短いほど深くなっている)ように見えるが、これは主星の周辺減光というトランジットとは別の効果を反映しているという。惑星に由来する減光の割合は、すべての波長でほぼ一致しているとしている (出所:共同プレスリリースPDF)

さらに、もうひとつの発見確認観測に用いられている手法が、「視線速度観測」だ。多色トランジット観測と視線速度観測という複数の手法で確認することで、系外惑星の存在は確かなものとされるのだ。

視線速度とは、観測者から見て真っ直ぐ、手前から奥へと遠ざかるかもしくは奥から手前へと近づいてくる、視線方向の移動速度のことである(視線方向に対して直角方向は「接線速度」という)。

分光装置を用いて惑星を持つ恒星を観測すると、惑星の大気を通過した恒星の光には、その惑星大気の成分によって吸収線が現れる。そしてどれだけ惑星が小さくても、主星もごくわずかだが引っ張られており、共通重心を回っている(だいたいは、主星が圧倒的に質量があるので、共通重心はその主星の内側にある)。しかし、主星のこのわずかなふらつきでも、ドップラー効果により、吸収線の波長が周期的に変化する。この吸収線の波長変化を観測することで、恒星の視線速度を測定することができ、それによって惑星がどれぐらいの質量を持ち、どのような軌道で公転しているのかを割り出せるのである。

そうした視線速度測定装置を備えているのが、スペインのカラーアルト天文台の3.5m望遠鏡だ。同望遠鏡に備えられた「CARMENES」を用いて、同天文台では2016年からGliese486に対する視線速度法による系外惑星探索を実施してきた。そのため、TESSによる惑星候補の発見時点で、豊富な視線速度データが取得されていたのである。

それに加え、ハワイ・マウナケア山頂に設置された口径8.1mのジェミニ北望遠鏡でも、装備されている視線速度測定装置「MAROON-X」を用いて、2020年5月から6月にかけて追加の視線速度データの取得が実施された。

このような、TESSと地上望遠鏡との連携観測により、Gliese486を公転するGliese486bは、質量が地球の約2.8倍、半径が地球の約1.3倍で、岩石を主体とした地球型惑星であると判明。ただし、公転周期は1.467日しかなく、ホットアースといったところ。表面温度は400℃を超える高温であると推定されるため、太陽系でいえば金星と同等ということになる。生命が存在できるような環境ではないと考えられており、いわゆる“地獄のような”光景が広がっているのかもしれない。

しかし、公転周期が短いことや温度が高いことは、トランジット惑星に対して可能となる「トランジット分光」や「二次食分光」という方法によって惑星の大気の組成や温度分布を調べる上では、とても有利な特徴だという。

さらに、Gliese486bは太陽系から約26光年という、宇宙スケールで見たらとても近距離であることから、今後惑星の大気について詳しく調べることができる地球型の系外惑星ということができるとする。特に、2021年に打ち上げが予定されているNASAのジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡では、Gliese486bが重要な観測ターゲットのひとつになることが期待されるとしている。