京都大学は2月26日、ヒトが素早く運動する際のエラーを修正する神経メカニズムを解明したと発表した。

同成果は、京大 白眉センターの武井智彦特定准教授、カナダ・マギル大学のStephen G Lomber教授、カナダ・クイーンズ大学のDouglas J Cook准教授、同・Stephen H Scott教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、国際学術雑誌「Current Biology」にオンライン掲載された。

たとえば「目の前のコーヒーカップに手を伸ばす」という動作をひとつ取っても、毎回厳密に同じようにできるとは限らない。ちょっとした姿勢が異なることもあるし、筋肉の疲労や体力の消耗など、体調も常に変化する。衣服との摩擦による影響もあり、そのときに着用している衣服によって身体との摩擦の具合が異なり、動きやすさも変わってくる。このように、さまざまな要素が重なることで、「コーヒーカップに手を伸ばす」という動作も、厳密には毎回少しずつ変化しているのである。

すると、もし毎回機械のように寸分違わぬ動作しかできないとしたら、コーヒーカップをつかむという動作を完遂できないはずだ。誤差(エラー)が生じても、目的通りに動作を達成するためには、その目的に合わせて素早くエラーを修正した動作をする必要があるのである。

ヒトの脳や神経系において、これまでこのような素早く運動の修正を行うに際して、脊髄や脳幹といった比較的低次な神経機構が主に関わっていると考えられてきた。大脳皮質が関わっているとしても、せいぜい「一次運動野」(脊髄や脳幹へ運動出力を行う主要部位)や「一次体性感覚野」(末梢からの体性感覚情報を受け取る主要部位)といった、運動や感覚に直接関わるような限られた領域のみと推測されてきたのである。

ところが、国際共同研究チームが以前の研究において、サルが素早く運動修正を行っているときの神経活動を大脳皮質のさまざまな部位から記録したところ、より高次な脳領域の神経細胞も盛んに活動していることが確認された。

具体的には、「背側運動前野」(高次運動野の一部をなし、頭頂葉や前頭前野からの入力を受け取り、一次運動野などに出力する部位)や「頭頂葉5野」(頭頂連合野の一部をなし、一次体性感覚野やそのほかの頭頂連合野からの入力を受け取り、運動前野などに出力する部位)などが活動していたのである。

ただしその結果だけでは、実際にこれらの神経活動が素早い運動修正に直接関わっているのか、またどのような役割を果たしているのかはわからなかったとする。そのため、今回の研究では、素早い運動修正における背側運動前野および頭頂葉5野の機能を明らかにすることに取り組むこととしたという。

今回の研究では、これらの機能を解明するため、リバースエンジニアリング的なアプローチ、要は「対象となるシステムを分解することで、その内部構造を明らかにする手法」が採用された。

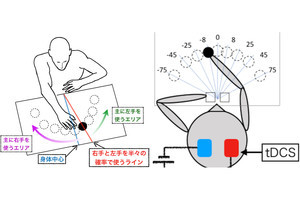

-

一見同じ動作であっても、厳密には毎回、筋肉の疲れなどの体調や、着用している衣服による影響、ちょっとした姿勢やコーヒーカップまでの距離の違いといった要素がわずかでも変化すれば、それに対応して微妙な修正をしなければ、コーヒーカップをつかむといった動作も正しく行えない (出所:京大プレスリリースPDF)

まず実験1では、素早い運動の修正を行っているサルの背側運動前野と頭頂葉5野を「局所的冷却法」という手法を用いて、一時的に神経活動を不活性化することからスタート。それにより、どのような運動障害が現れるのかが調べられた。

局所的冷却法とは、約20℃以下にまで冷却されると、活動が不活性化されるという神経細胞の特徴を利用したものである。脳の一部に冷却プローブを埋め込むことで、可逆的かつ一過的に局所の神経を不活性化できるという技術だ。従来の薬理学的な手法では、不活性化の開始から効果が消えるまで数十分から数時間必要だった。それに対し、局所的冷却法の場合は数分単位でON/OFFを切り替えられるため、素早い高度の変化を解析するのに適しているのである。

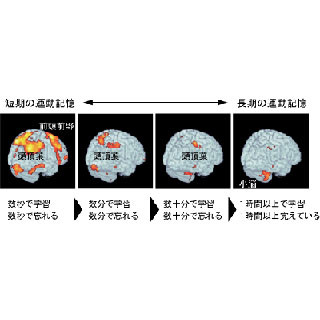

局所的冷却法による不活性化の結果、背側運動前野の場合は運動の「正確性」と「スピード」の両方が障害されることが判明。一方、頭頂葉5野の場合は、運動の「正確性」だけが障害され、「スピード」はまったく障害されないという異なる結果となった。このことから、ふたつの脳領域が素早い運動修正を行うに際して、異なる機能・役割を持っていることが示唆されたのである。

しかし、これだけではそれぞれの脳領域がどのような計算機能を担っているのかが不明だったことから、続けて実験2を実施。今度は、運動制御の計算モデルである「最適フィードバック制御モデル」に基づいたコンピューターシミュレーションが行われた。実験1の運動障害が、どのような計算機能の低下によって引き起こされたのかの検証がなされたのである。

なお最適フィードバック制御モデルとは、「身体状態の推定のために脳内での予測情報と感覚情報を組み合わせていること」と、「運動の目的に合わせて運動エラーと運動コストを最小化する運動指令が選択されていること」を組み込んだモデルである。ヒトやそのほかの動物のさまざまな行動パターンを再現することが示され、整体の運動制御モデルとして現在では広く用いられているモデルだ。

シミュレーションの結果、頭頂葉5野の冷却では「身体の状態を認識する機能」が低下しているのに対し、背側運動前野の冷却では「認識した状態を基に運動指令を作り出す機能」が低下していることが解明された。この結果は、素早い運動の修正において、これまでの定説を覆すこととなった。これまで考えられていた以上に、広範囲の高次な脳領域での計算処理が、素早い運動の修正に関わっていることを示す重要な発見となったのである。

普段の何気ない運動においても、目的通りの運動を達成するためには、運動中に生じるエラーをその場その場で素早く修正することが重要だ。そのため、もし何らかの理由でこの運動修正メカニズムに障害が起こると、身体を動かそうとしても思い通りに動かせないという運動障害が生じてしまうと考えられるという。

今回の研究成果により、これまで別々の障害として認識されてきたさまざまな運動障害(運動麻痺、失調、身体失認、先行など)が運動制御モデルを土台として、統一的に理解できる可能性が示されたとした。今回用いられた計算モデルに基づく運動障害の理解を深めることで、今後、さらなる運動障害の神経メカニズムの解明や理論モデルに基づいたリハビリ法の開発につながることが期待されるとしている。