産業技術総合研究所(産総研)は日、「原子層堆積法(ALD法)」で製膜した厚さ約5nmの酸化チタン薄膜が、テクスチャー構造を持つ結晶シリコンの表面欠陥を不活性化する機能と、結晶シリコンから正孔を選択的に取り出す機能を持つことを発見したと発表。それと同時に、その酸化チタン薄膜を正極側に配置した結晶シリコン太陽電池が試作され、実用化につながる20%を超える変換効率を実証したことも発表した。

同成果は、産総研ゼロエミッション国際共同研究センター多接合太陽電池研究チームの松井卓矢上級主任研究員および齋均主任研究員、独・フラウンホーファー研究機構太陽エネルギーシステム研究所の研究者の共同研究チームによるもの。詳細は、米化学会の学術誌「ACS Applied Materials & Interfaces」にオンライン掲載された。

太陽電池パネルのうち、市場の9割以上と最も一般に普及しているのが結晶シリコン型だ。このタイプの太陽電池パネルの変換効率は、市販製品の場合は20%前後である。変換効率が高ければ高いほど発生する電力量は増えるが、その分製造コストは上がってしまう。変換効率と製造コストはトレードオフの関係にあるからだ。今後、さらに太陽光発電を普及させるためには、太陽電池パネルの高効率化と同時に、低コスト化を達成する必要があるのだ。

そうした背景のもと、普及促進のために産総研で進めているのが、太陽電池パネルの高性能化や新たな製造プロセスの研究開発である。そのひとつが、従来のpn接合型よりも高い変換効率を得ることを目的とした、結晶シリコンの表面に数nmの薄膜を低温で成膜することだ。

結晶シリコン太陽電池では、光吸収体である結晶シリコンで光励起した電子と正孔をそれぞれ負極と正極から選択的に取り出す。しかし、結晶シリコン表面には欠陥があり、それが多いと光励起した電子と正孔は再結合により消滅してしまう。そこで求められるのが、表面欠陥を電気的に不活性化する機能だ。その機能を持つ代表的な材料が、アモルファス(非晶質)シリコンである。

しかし、アモルファスシリコンは可視光を吸収してしまうため、エネルギーの損失につながってしまう。それを防ぐためには、受光面のアモルファスシリコンをできる限り薄くする必要がある。また、アモルファスシリコンの製膜は一般的に設備投資や維持費が大きいというデメリットも存在した。そこで研究チームが注目したのが、アモルファスシリコンよりも透明で、安価に製造できる酸化チタンである。

今回、チタンを含む有機金属錯体と水蒸気を原料とし、原子層堆積法で酸化チタンが製膜された。原子層堆積法とは、基板を設置した反応容器に原料ガスを入れたり追い出したりするサイクルを繰り返すことで原子層ずつ薄膜を堆積させる手法のことだ。凹凸の大きい表面にでも優れた被覆性を維持して製膜することができる点が特徴である。

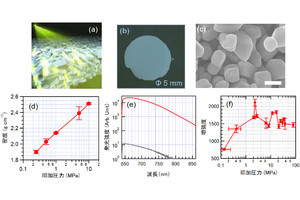

ピラミッド形状のテクスチャー構造を持つn型結晶シリコンの表面に厚さ約5nmの非晶質の酸化チタンが製膜された後、スズドープ酸化インジウム(ITO)の透明電極が製膜され、さらに銀(Ag)のグリッド電極が形成されて、それが正極とされた。負極にはヘテロ接合型結晶シリコン太陽電池で一般的に用いられる構造が用いられ、太陽電池が作製された。

疑似太陽光が正極側から照射されて太陽電池の性能の評価が行われた。正極に酸化チタンが用いられた太陽電池では、シリコンにITOが直接製膜された酸化チタン膜のない太陽電池に比べて開放電圧が200mVから500mVまで増加したことが確認された。これは酸化チタンが、欠陥不活性化能と正孔選択性を持つことを示しているという。

しかし、酸化チタン薄膜をテクスチャー構造(光九州を増やすために設けられたシリコン表面のピラミッド状の凹凸加工)を持つ結晶シリコンに直接製膜すると、欠陥不活性化能と正孔選択性が不十分であることも判明。そこで、酸化チタンの製膜後、表面に水素プラズマが照射されたところ、欠陥不活性化能と正孔選択性が同時に向上し、太陽電池の開放電圧は670mVまで改善したとした。

-

(左)太陽電池の電流電圧特性。(右)平坦な結晶シリコンに酸化チタンを製膜した断面の高分解能透過電子顕微鏡像。組成分析から、結晶シリコンと酸化チタンの界面にチタン、シリコン、酸素、水素からなる相互混合層が形成されていることが確認された (出所:産総研Webサイト)

酸化チタンは、シリコンに限らず、さまざまな材料に対して電子選択性が高いことが知られている。有機系太陽電池などの負極材料にも用いられているが、今回初めて、酸化チタンが正孔選択性と欠陥不活性化能を持ち、正極として機能することが実証された。

このような従来とまったく逆の性質を示すメカニズムについての調査が行われた結果、酸化チタンと結晶シリコン界面に存在する相互混合層(チタン、シリコン、酸素、水素からなる)の組成やその分布により、欠陥不活性化能と正孔選択性を制御できることが明らかになったという。研究チームは、正孔を選択的に取り出すという酸化チタンの新しい機能が見出されたことで、酸化チタンの応用が広がることが期待されるとしている。

今回開発した酸化チタンを用いた太陽電池は、従来のアモルファスシリコンを用いたヘテロ接合型結晶シリコン太陽電池に比べて、波長400-600nmで高い外部量子効率を示し、短絡電流密度にして約2.0mA/cm2の増加が得られたという。

-

(上)基準太陽光スペクトル(air mass 1.5 global)。(下)今回作製された太陽電池の外部量子効率スペクトル。外部量子効率では、今回開発された酸化チタンを用いた太陽電池と、従来のアモルファスシリコンを用いた太陽電池が比較されている。短絡電流密度は、基準太陽光スペクトルと外部量子効率スペクトルの積の積分からも求められる。(出所:産総研Webサイト)

これは、アモルファスシリコンのバンドギャップの1.7eVに比べ、酸化チタンのバンドギャップが3.4eVと大きいことと、酸化チタンの優れた透明性により正極の光吸収による損失を低減できたことに起因する。なおバンドギャップとは、電子が存在し得ないエネルギー準位(軌道)のこと。電子のエネルギーが低い時は原子核の近くの軌道にいるが、エネルギーをもらうとより高い軌道へと移っていく。何種類もの軌道が存在するが、存在することのできない高さがあり、それがバンドギャップである。

この太陽電池の性能にはまだ改善の余地が残っているものの、短絡電流密度の効果的な改善により、これまでに21.1%(第三者測定)の変換効率を得たことが確認された。この値は、従来のヘテロ接合型結晶シリコン太陽電池の性能(研究室では22.3%)に匹敵する水準だという。

なお、今回開発された受光面に酸化チタンを製膜した太陽電池は、波長約400nm以下の紫外線照射により劣化が生じることが明らかとなった。製品化するためには、紫外線耐性の向上が求められる。

一方、酸化チタンを非受光面に設置した場合は紫外線が届かないため劣化は観測されない。これまでに、酸化チタンをp型結晶シリコンの非受光面に製膜した太陽電池は20%程度の変換効率が得られることと、光照射によって劣化しないことが確認されていたという。

p型結晶シリコンは太陽電池市場で最も普及しており、今回開発された技術はn型結晶シリコンのみならず、p型結晶シリコンを用いた太陽電池を含むさまざまなタイプの結晶シリコン太陽電池に応用できると考えられるとしている。

研究チームは今後、さらなる高効率化を目指す一方で、紫外線耐性向上に向けた研究開発を進めるという。また、これまで電子取り出し層としてだけ機能すると考えられてきた酸化チタンが、正反対の性質を示すことは学術的にも興味深いとする。酸化チタンとシリコンの界面で、正孔が輸送されるメカニズムを明らかにしていくとも述べている。

さらに、さまざまな無機・有機系太陽電池や、それらとシリコンを組み合わせたタンデム型太陽電池、光電気化学デバイス、半導体デバイスなどへの応用も検討していくとした。