海洋研究開発機構(JAMSTEC)は3月7日、170兆個超が海洋において漂流するとされ、大きな環境問題となっている「マイクロプラスチック」(MPs、1μm~5mmのプラスチック粒子)を迅速・効率的に分析する新たな半自動分析装置「MARS」を開発したと発表した。

同成果は、JAMSTEC 地球環境部門 海洋生物環境影響研究センター 海洋プラスチック動態研究グループの中嶋亮太グループリーダー、サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパンの澤田寛己氏、同・林信一朗氏、同・奈良明司氏、同・服部光生氏らの共同研究チームによるもの。詳細は、環境持続可能性に関するあらゆる分野を扱う学際的な学術誌「Environmental Science: Advances」に掲載された。

MPsによる生態系や人類への深刻な影響を及ぼす懸念に対し、現在策定に向けて政府間交渉が続いているプラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)では、海洋へのプラスチック流出を減少させる施策が盛り込まれる見込みだ。その施策の効果を検証するためには、海洋中のどのようなMPsがどの程度減少しているのかを定量的に評価する国際的な体制の整備が必要不可欠である。しかし従来のMPsの分析手法は、手間と時間がかかる複雑な工程による非効率性が課題となっており、MPsの実態把握がなかなか進まない要因となっているのに加え、研究者のマンパワー不足と予算制約が、全球規模でのモニタリングを阻む要因となっている。この問題を克服するために、自動でMPsの個数・材質・サイズを分析できる効率的な分析システムが必要とされている。

近年、100μm未満のサイズの小さなMPsに対しては(半)自動化技術が進展しているが、500μm以上のMPsについては技術発展の遅れが見られていた。この問題を打破するため研究チームは今回、操作の簡便化、高速化、精度維持度を同時に満たす装置の開発を試みたという。

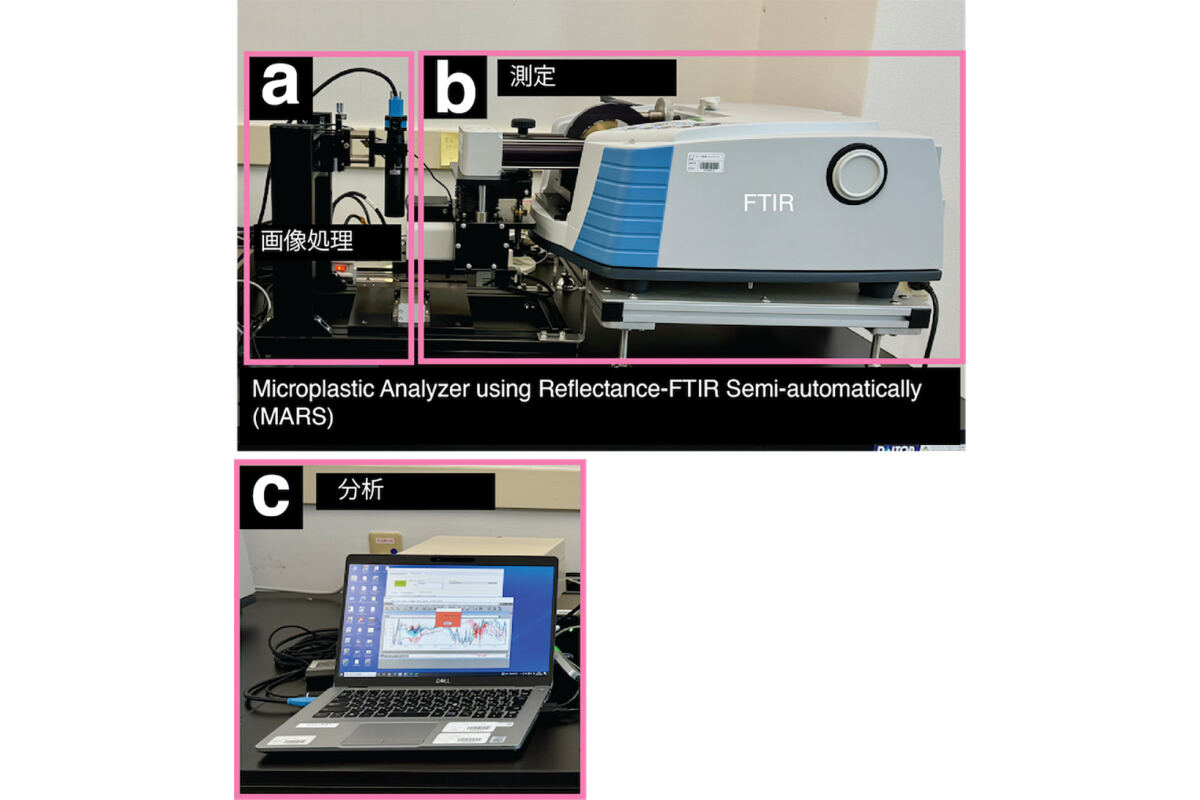

MARSは、反射型フーリエ変換赤外分光法(反射型FTIR)、画像処理技術、モーター駆動式ステージを組み合わせて開発された。反射型FTIRとは、試料に赤外光を照射し、試料表面で反射した光を測定して、分子振動の情報から試料の化学構造や成分を解析する手法のこと。採集された試料から拾い出したMPsらしい粒子をサンプルプレートに並べるだけで、MPsのサイズ・数・材質を自動的に分析し、その結果をExcelファイルにまとめるという装置である。

-

サンプル(粒子)を並べて撮影し、その大きさを自動的に測定する画像処理ユニットの仕組み。(a)サンプルを置くプレートと、それを動かすための電動XYステージ、粒子を撮影する同軸落射照明顕微鏡カメラが組み合わされている。(b)プレートには粒子をたくさん並べることができ、条件を満たせばどんな形や数でも対応可能。(c・d)粒子を撮影した画像を基に、粒子1つ1つを認識。(e)その後、粒子の大きさ(長さ・幅など)が自動で計算される。顕微鏡を使って手作業で測定していた従来方法に比べ、はるかに短時間で済み、なおかつ正確とした(出所:JAMSTEC Webサイト)

-

粒子の赤外反射スペクトルを取得する測定ユニットの仕組み。(a)赤外線発生装置と、それを粒子に向ける特殊なミラーやカメラが組み合わされている。焦点を調整するダイヤルも備わっている。(b)ミラーは赤外線を粒子に集中させる仕組みになっており、小さな粒子の測定を可能にする。(c)測定中の粒子の様子をCCDカメラで確認することが可能(出所:JAMSTEC Webサイト)

そのMARSを用いることで、MPs分析の効率は飛躍的に向上したといい、従来は、500μm以上の粒子を数百個扱うだけでも、数日単位の時間を要することもあったとのに対し、今回開発されたMARSでは、サンプルプレート上に粒子をセットしてスタートボタンを押せば、自動で画像撮影、粒子検出とサイズ測定、そして反射型FTIRによる材質判別が行われ、最後に結果がExcel形式で出力される。この一連の自動化により、分析時間は平均して従来法の6分の1以下に短縮。熟練者と初心者の間で分析時間に差が生じることもなくなり、より短時間での大量のデータ取得が可能となった。

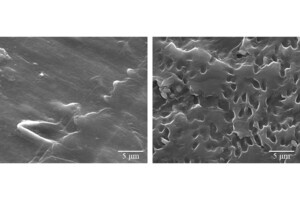

MARSには、紫外線などによって劣化したMPsの反射スペクトル情報もライブラリに組み込まれている。これにより、自然環境下で変性したプラスチック材質の判別精度が向上。環境中から採取された8種類の代表的プラスチック粒子を対象にテストが行われたところ、従来法に比べて98%以上の正確さで材質を判別できたという。これにより、反射型FTIRにおいても、自然環境から採取される劣化したプラスチック材質を正しく判別できるようになったとした。反射法の採用により粒子の非破壊分析が可能なため、従来のATR-FTIR法では不可能だった、後続の重量測定や他手法による再分析も実現された。

-

測定結果を整理し保存する分析ユニットの仕組み。(a)各サンプルについて専用フォルダが作成され、情報が保存される。(b)粒子のサイズ(長さ、幅、比率、面積)と材質の結果をまとめたExcelファイル。(c)顕微鏡カメラで撮影された粒子の画像。(d)反射スペクトル測定時のCCDカメラの画像。(e)赤外スペクトル測定から得られたデータ(粒子のスペクトルや背景データ)。これにより、大量の測定結果を簡単に確認・共有でき、また手作業で結果を手入力していた従来の方法に比べて、はるかに速く正確となる(出所:JAMSTEC Webサイト)

なおMARSは今回、大きなMPsの分析時間の短縮には成功したが、今後の改善の余地もまだあるという。現在、約400μm以上の粒子には対応できるが、さらに小さい粒子も正確に扱えるよう、光学系や集光技術の改良が求められるとのこと。またライブラリを拡充すれば、新興の合成材料やマイナーなプラスチック材質にも対応でき、環境中に存在する多様なプラスチックを広くカバーできる可能性があるとした。

また長期的にMARSを用いることで、研究者は短期間で大量のデータを獲得・比較できるようになり、時間と労力を大幅に削減することが可能だ。研究チームは、MARSによってデータの収集が加速し、プラスチック汚染の科学的理解を深め、より的確な政策や対策を打ち立てるための基盤となるとし、これらの展望によって、MARSは持続可能な社会づくりと環境保全に貢献していくことが期待されるとしている。