子育て中に「自分の時間」を作りやすくするベビーモニター

最後は子育てをサポートするベビーモニター「KX-HC705」。別室にいる赤ちゃんの様子を見守るためのカメラと、ポータブル液晶モニターがセットになった製品です。たとえば、ママがキッチンにいるときも、寝室で寝ている子どもを液晶モニターで見守りながら、安心して料理をすることができます。

KX-HC705は、専用の3.5型カラー液晶モニターで子どもの様子をチェックできるベビーモニター。カメラは30万画素のCMOSカメラで高画質とはいえませんが、子どもの表情や動きを見るには十分な画質です。また、子どもが移動したときに、モニター側の操作でカメラの角度を変えられる首振り機能や、部屋が暗くなったら赤外線撮影に切り替えるナイトモードも搭載しています。

【動画】万が一、子どもが移動した場合も、モニター側からカメラの角度を変えることが可能です

(音声が流れます。ご注意ください)

子ども用のモニターとして特徴的なのが、動作センサー、音センサー、温度センサーを搭載していること。子どもが動いたり泣いたりしたときに、モニター上部のLEDを点灯してと知らせてくれます。また、モニター側で温度を設定すると、設定温度より部屋が暑くなったり寒くなったりするとLEDで知らせ、子どもがいる部屋のエアコンを適切に動かせます。

【動画】赤ちゃんが泣いたら、あらかじめ設定した「おやすみ音」を再生する機能も搭載。胎内音や波の音など、一般的に「子どもが落ち着きやすい」とされる音を収録しています

(音声が流れます。ご注意ください)

ママのワンオペ育児をなくす

今回の体験会には、ゲストとしてNPO法人オトナノセナカ共同代表であり、「パパの子育てをもっと楽しく」をコンセプトとしたWebメディア「すいっち」の編集長でもある斉藤哲氏が登壇。現在の子育て事情について語りました。

斉藤氏によると、10年近く前に「イクメン(育児に積極的に参加する男性のこと)」という単語が流行語大賞になるほど、男性の育児参加は注目されています。にもかかわらず、男性会社員の育休取得率はいまだに5.14%しかなく、しかも育休取得期間の半数以上は5日未満(両データともに2017年度厚生労働省調べ)。

相変わらず、子育ての負担がほとんど母親にかかっている家庭が多いということです。斉藤氏は「今まではお母さんが自分の時間を犠牲にしてがんばらなければならない……という育児神話のようなものがあった」と語り、「地域の力や、今回のベビーモニターのようなツールの力を使って、お母さんが自分と子育てを両立できる環境を作るべき」とコメントしました。

-

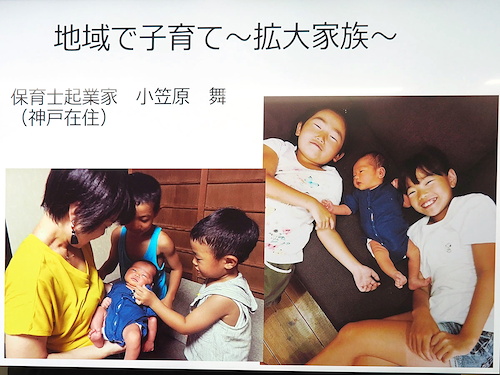

「地域の力」とは、近隣とのつながりの中でする子育てのこと。近所の子どもが遊びに来て、赤ちゃんのおむつ替えや寝かしつけをしてくれ、その間に自分の仕事をする小笠原さんなど、地域ぐるみの子育てに関する事例を紹介しました