既報の通りNVIDIAは、米国で開幕する家電関連見本市「CES 2019」に合わせてラスベガスでプレスカンファレンスを開催し、コンシューマ向けの新GPU「GeForce RTX 2060」をはじめとするグラフィックス製品を発表しました。

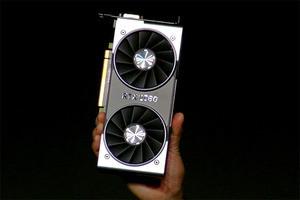

同社CEOのジェンスン・ファン氏は、GeForce RTX 2060が前世代の上位GPUである「GeForce GTX 1070 Ti」と同等の性能を備えるとして、安価ながら高性能である点をアピールしました。Founders Editionが349ドル、発売は1月15日からの予定です。

ゲーム表現の進化はリアルタイムレイトレーシングにあり

ファン氏は、PCゲームにおけるGPUの進化の歴史を紹介します。2002年のゲーム「Battlefield 1942」のプログラマブルシェーダに始まり、2006年の「Gears of War」ではPixel Shading、Light Bakingといった機能を実装。2007年の「Crysis」ではSSAO、Depth of Field、Dynamic Shadows、2011年の「Battlefield 3」ではTessellation、Physics、2018年の「Battlefield V」ではPhotogrammetryが実現しています。

そして「次世代」で重要な機能としてNVIDIAが注力するのが、レイトレーシングとディープラーニングです。レイトレーシングによって、光線の動きをリアルタイムにシミュレートし、より自然な反射や影の動きなどを再現します。また、ディープラーニングでは人の顔の動き、超解像といった機能を実現し、これらによってフォトリアル(写実的)な表現を可能とします。

しかし、レイトレーシングや、ディープラーニングを利用した超解像やアンチエイリアシングには高い処理性能を必要とします。メインストリーム向けの製品では処理に時間がかかり、実際に使用するには難しい面がありました。

これを解決するのが、Turningアーキテクチャです。シェーダプロセッサであるStreaming MultiProcessors(SM)に加えて、レイトレーシング計算用のRTコア、ディープラーニング向けのTensorコアを実装しています。これらのコアを組み合わせることによって、リアルタイムの光線計算などが可能になりました。

メインストリーム向けにGeForce RTX 2060が登場

Turningアーキテクチャを採用したGPUとして、2018年にGeForce RTX 2080 Ti / GeForce RTX 2080 / GeForce RTX 2070が発表されています。これらはハイエンドよりの製品となります。

今回発表されたGeForce RTX 2060は、広いユーザーをターゲットとしたメインストリーム向けのモデルです。価格は349ドルと上位モデルから比べるとかなり抑えられています。一方で240のTensorコアにより52TFLOPSの処理性能、5Giga Rat/sの光線処理といった高い性能、Deep Learning Super Sampling(DLSS)機能といった最新機能にも対応します。

DLSSはディープラーニングを利用したアンチエイリアシングの技法ですが、この処理をTensorコアで行うことで、従来よりも効率的に実行可能で、ゲームのフレームレートを向上させることができます。

例えばBattlefield V(1440p)において、レイトレーシングを無効にした状態で、60fps超のフレームレートが実現できるPCで、レイトレーシングを実行すると、通常は負荷がかかり50fps程度にまでフレームレートが下がってしまいますが、DLSSを利用することで60fpsにまで底上げされるといいます。

GeForce RTX 2060は、主要なカードベンダーからも搭載製品が登場予定で、米国では15日以降、順次発売を予定します。Acer、Alienware、Dell、HP、LenovoからはRTX 2060搭載製品も投入されるようです。

ゲーミングノートPCにもRTX

これに加えて、GeForce RTXを搭載したノートPCも登場します。40種類以上が1月29日以降に順次発売される予定で、うち17製品はMax-Qデザインによる薄型モデルとなります。

例えばMSIのGS65 Stealthは、GeForce RTX 2080を搭載しながら従来製品よりも15%軽く、10%薄く、バッテリ駆動時間は2.5倍の8時間となっています。ファン氏は、実際に片手で持ってバッテリー駆動の状態で、RTXをオンにしてBattlefield Vが快適に動作する様子を紹介。ファン氏は、「RTX 2080がこの手の中に」とコンパクトさをアピールします。

また、AcerのPredetor Triton 500は、GeForce RTX 2060を搭載し、PlayStation 4 Proより1.6倍速く、GTX 1070を搭載したデスクトップPCより速く、4KのRED動画を編集できるほどのパフォーマンスを実現できると強調していました。

RTXシリーズは、コンテンツ作成の現場でも効果を発揮。Autodesk Arnoldのインタラクティブなレンダリング、OBSでのブロードキャストストリーミング、8KのRED動画の編集、Turning VRWorksのHTC VIVEのサポートが紹介されました。

そのほか、ゲームのキャプチャーツール「Ansel」は、リアルタイムでゲーム映像にフィルターをかけて撮影できるようになり、水彩画のようなキャプチャーやより美麗な静止画を撮影できます。

ディスプレイ技術の「G-SYNC」でも大きな発表がありました。VESAのAdaptive-Syncに対応したディスプレイでG-SYNCが利用可能になるというものです。G-SYNCとAdaptive-Syncはカクつきやティアリングを抑えて、なめらかな動きを表示する技術ですが、両者に互換性はありませんでした。

ファン氏によると、Adaptive-Sync対応ディスプレイで品質がまちまちで、G-SYNCを実行すると、画面が点滅する、あるいは歪むといった製品があり、完全な対応は難しかったといいます。

そこで「G-SYNC COMPATIBLE MONITORS」をスタート。同社が独自に検証して、G-SYNCが利用できるAdaptive-Sync対応ディスプレイを認定するというものです。

すでに400のディスプレイがテストされ、12製品が認定を通過したということです。Adaptive-Sync対応ディスプレイ550台以上の種類があり、600万台以上の出荷がされており、今後も検証をしていくようです。

また、従来のG-SYNCの機能に加えて、HDRをサポートした「G-SYNC Ultimate」対応ディスプレイも紹介されました。ASUS、HP、Acerのそれぞれの製品で、300種類以上の画像品質のテストやHDR性能などの基準を突破した高性能ディスプレイとしてアピールしています。

ファン氏は、「次世代がいまここにあります」と強調し、RTXのラインナップ強化とノートPC搭載で、ゲームのさらなる進化をアピールしていました。