なぜキービジュアルを刷新したのか

--ここまで、いろいろとCEATEC JAPANに対する想いを語ってきていただきましたが、そうした取り組みの一環として、今回、新たにキービジュアルを策定し直しました。このタイミングで、行なった意図はどこにあるのでしょう?

鹿野氏:いくら言葉で変わった変わったと言っても、とってつけたような話になりかねません。変わったことを、直感的に理解してもらうためには、パッと見て、えっ!、と思ってもらえるインパクトを与える必要があると感じていました。また、3年目で感じている変化に対する確信感を、形として見せたいという思いもありました。

とはいえ、新たなキービジュアルが、CEATEC JAPANを代表できているかというと、現段階ではまだ難しいと思います。ただ、これを見た人は、何かを意図しているんだろうな、ということを思ってもらえるのではないでしょうか。実は、ポスターやバッチなどの動きがないモノでの利用のほか、動画としても使えるモノ、という発想から、誕生したもので、デザイナーには、「過去にとらわれずに、未来を見据えて、ワクワクするデザイン」とお願いをさせていただきました。このワクワクが鍵で、現代社会ではメカメカしいものはワクワクしないんですよ。だからこそ、感性に訴えるようなものにしようと言って作ったんです。

これを使っていくことで、CEATEC JAPANはさらに雰囲気が変わることを期待しています。2016年に、それまでの新技術や新製品を展示する場、というところからの変化は起きましたが、それでも展示の見せ方としては、技術に光を当てようという考えが強かった。しかし、今のCEATEC JAPANは、社会をどうやって良くしていくか、という方向で、その未来が見えるものを目指すということの方が重要であり、テクノロジーは、それを支える1つのコンポーネントという位置づけです。社会的なこういった課題を解決できる、といったような、何がしたい、何ができる、があって、はじめてどういったテクノロジーを使うか、という話になるということに気付いてもらうためには、やはりパッと見て、これまでと違う、という印象を与えるビジュアルが必要になるのだと思っています。

「電子部品/デバイス&装置」というエリア名に込めた想い

--テクノロジーがソリューションを支えるコンポーネントの1つという話は理解できます。ただ、そうした話とは裏腹に、展示エリアの分け方として、家電メーカーなどが出展する「トータルソリューション」と部品メーカーなどが出展する「電子部品/デバイス&装置」という、2015年以前に戻ったかのような名称が出てきています。トータルソリューションは、前回の家電メーカーの出展内容などを見る限り、変革の流れに沿った形であろうと思いますが、「電子部品/デバイス&装置」エリアに出展する企業からは、かつてのようなことが起こるのでは、という危惧があることも聞き及んでいますが、その点については、どう考えているのでしょう?

鹿野氏:これについては、古くからCEATEC JAPANに来場している人に対するイメージを重視した結果です。長年参加している人には、1ホール側が家電、6ホール側が部品、というイメージが染み付いています。確かに新しい名前をつけることはできますが、それ以上に、来場者にとって分かりやすい名称かどうかが重要で、今回の反響で、将来的には変更するかもしれませんが、CEATEC JAPANに半導体デバイスや電子部品を見に来る人も多くいることを受けて、そういう人たちに、どこに目的のものがあるかをわかりやすく示そうという考えの結果で、こういう名称になりました。

また、2016年以降、部品メーカーにも変化が見えてきたことも背景にあります。これを使うと、こんなことができるようになります、といったことが自分たち自身でも見せることができるようになった。そういった意味では展示の内容に変化が起こり、より洗練されてきていることを感じています。電子部品は、それ単体では最終製品になれない、ある意味、黒子の存在です。それを割り切った部品メーカーなどは、セットメーカーと一緒にブランディングをするなど、思い切った手を打ち出すようになってきています。

実際に、前回の展示ブースの風景を見て驚いたのが、部品メーカーとしても、セットメーカーにも負けずに、展示する内容に対して、前向きになっている、という事実を目の当たりにした点です。そうしたこともあり、より来場者が目的に沿って、見たいものが見れるように、という思いでエリア分けを行った結果が、今回の配置となりました。

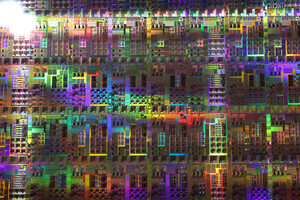

上段から順に、CEATEC JAPAN 2015のエリアマップ、CEATEC JAPAN 2016のエリアマップ、CEATEC JAPAN 2017のエリアマップ、CEATEC JAPAN 2018のエリアマップ。2015年までは、キーテクノロジエリアと言えば電子部品や半導体メーカーが、自社のデバイスやウェハなどを展示する、といった風潮があった。しかし、2016年以降、単にデバイスやウェハを展示するのではなく、それで何ができるのか、といった使うことで何が起こるのか、という見せ方に変化しているというのは、実際に感じることができる変化といえるだろう (出典:CEATEC JAPAN Webサイト)