新たな超伝導物質の発見に用いられた最新探索手法

物質・材料研究機構(NIMS)と愛媛大学の研究チームは、データ科学で新物質を探索するマテリアルズ・インフォマティクス(MI)の手法を用いて、高圧力下で発現する新しい超伝導物質を発見したと発表した。マテリアルズ・インフォマティクスの手法で効率よく新超伝導物質を発見できることを実験的に示した。超伝導物質に限らず、さまざまな機能性物質の開発に応用可能な手法であると期待されている。

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(MANA) ナノフロンティア超伝導材料グループの高野義彦氏

8月28日にNIMS(つくば・千現サイト)で開催された記者説明会で、国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(MANA) ナノフロンティア超伝導材料グループの高野義彦氏から詳しい報告があった。

これまで、新超伝導材料などの新物質探索は、論文に掲載された結晶構造や原子価数などの情報をもとに、研究者の経験と直感によって進められてきた。そのため、関連した物質を網羅的に合成しなければならず、時間とコストのかかる困難な作業となっていた。

高野氏の説明によると、超伝導物質の探索は「合成のプロが候補材料1000個試して数十個みつかるレベルであり、発見確率でいうと数%」であるという。この確率をもっと上げるための手法の1つが、マテリアルズ・インフォマティクスによる物質探索であるという。

高圧力下で発現する超伝導物質を探した手法

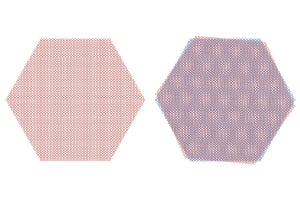

今回の研究では、実物の物質の合成を行う前に、NIMSのデータベースの1つであるAtomWorkを利用して、超伝導材料の候補物質の絞り込みを行った。AtomWorkには10万個以上の無機物質の結晶構造データが蓄積されている。10万個のデータをすべて吟味することは現時点では計算時間などの面で難しいため、データの中からまず1500個の候補物質群に絞り込んだ。

この段階の絞り込みでは、電子親和力またはイオン化ポテンシャルの低い元素を入れると価数の融通が利きドーピングがしやすくなり超伝導が発現しやすくなるという経験則にもとづいて、候補物質の構成元素の種類を大幅に狭めたという。

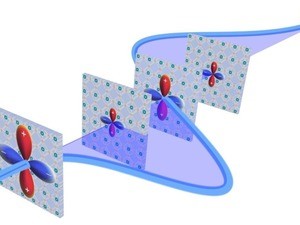

この1500個の候補材料について、第一原理計算にもとづく電子状態の計算を行った。具体的には、バンドギャップが200meV(ミリ電子ボルト)と比較的小さく、状態密度の大きな物質のほうが高圧力をかけたときに超伝導を発現しやすいと考えて、そのような電子状態をもつ物質27個をリストアップした。

この「高圧力下で発現する超伝導物質を探す」ということが、今回の研究のもうひとつのポイントである。高圧力下で発現する超伝導物質については、圧力23GPaにおいて超伝導転移温度(Tc)164Kを示すHg1223が1994年に報告され、これが長らく高温超伝導の中でも最高温の超伝導転移温度であった。さらに2015年になって硫化水素に150GPaの高圧力をかけることで物質がH3Sに変化し、ドライアイス温度よりも高いTc:203Kを示すことが発見され、超伝導研究者のあいだでは高圧力下での超伝導現象に注目が集まっているという状況であるという。

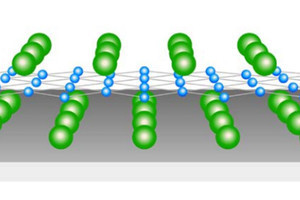

独自の測定装置を開発し、実際の観測に成功

研究チームは、圧力下での超伝導現象を正確に測定するため、圧力下電気抵抗測定装置の独自開発を行った。この装置は向かい合わせにした2つのダイヤモンドの先端に試料を挟んで圧力をかけるダイヤモンドアンビルセルの一種であるが、ナノ多結晶ダイヤモンドの表面に超伝導ダイヤモンドの電極がパターニングされており、高圧下での電気抵抗測定ができるようになっている。100万気圧までの条件で試料の電気抵抗を測ることができるという。

研究チームは現在、27個に絞り込んだ候補物質について、ひとつずつ実物を合成しているところであるという。このうち、最初に合成したスズ-ビスマス-セレン化合物(SnBi2Se4)と、2番目に合成した鉛-ビスマス-テルル化合物(PbBi2Te4)は、いずれも高圧力下で実際に超伝導を発現した。

超伝導の発現条件であるが、SnBi2Se4のほうは圧力20GPa以上で超伝導転移温度2K程度の超伝導相を示し、ここからさらに圧力を上げていくと約47GPaで超伝導転移温度が約6Kに急上昇する現象が観察された。PbBi2Te4のほうは約10GPaで転移温度3K程度の超伝導が現れ、約18GPaまで圧力を上げると転移温度が約8Kに急上昇した。

2番目に試した物質PbBi2Te4は、第1の物質SnBi2Se4と結晶構造が同じで、バンドギャップがより金属に近い性質をもっている。研究チームは、こうした物質ではより低い圧力条件で超伝導が発現すると予測し、実際にそのような結果を得られたと説明している。このように超伝導物質を1つ発見できれば、その情報を手がかりにしてより低圧力での超伝導物質を探すといったアプローチが可能になると期待できる。