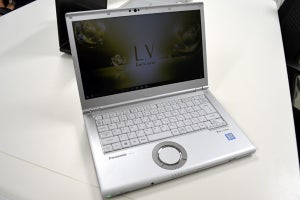

「Let'snote LV7」(以下、LV7)は、14型ディスプレイを搭載したクラムシェルタイプのノートPCです。Let'snoteとしては最も大画面を搭載するほか、高性能CPUも採用することで快適な作業環境と高い処理能力を備えます。また、頑丈なボディを有しながらも、長時間のバッテリー駆動が可能で1.2kg台(最軽量構成時)~1.4kg台(標準バッテリーL搭載最上位構成)という軽量で、携帯性も重視しています。

これまで、Let'snoteの「大画面」担当は「Let'snote LX」シリーズが担ってきました。それも2018年春モデル「LX6」でその役目を終え、2018年夏モデルから後継としてLV7シリーズが登場しました。

LX6とLV7を比べると、ディスプレイサイズと解像度、さらにボディサイズと重量はほぼ同じ。ただし、ポインティングデバイスは、LX6が四角のタッチパッドなのに対して、LV7ではほかのLet'snoteと同様の「ホイールパッド」を採用しました。

ポインティングデバイスの見た目が与える影響は大きいもので、LX6は「なんとなくLet'snoteっぽくない」という印象ですが、LV7は「これぞLet'snoteの大画面モデル」と思ってしまうから不思議です。もちろん、ホイールパッドで利用できる機能はほかのLet'snoteシリーズと共通です。

インタフェースでもアップデートがあります。USB 3.1 Type-Cを追加したほか、搭載カメラはこれまでと同じ207万画素のカメラに加えて、顔認証で用いるカメラとIRライトを搭載しました。Windows Helloにも対応しているので、Windows 10のログインも顔認証で可能です。また、外観だけでなく、内部のシステムでもCPUが第8世代のIntel Coreに刷新しています。

このように、LV7シリーズは、LX6シリーズのボディサイズとディスプレイはそのままとしながらも、最新のプラットフォームに対応することで、生まれ変わった新シリーズといえるでしょう。

大画面ディスプレイと余裕のあるキーボードがもたらす使い勝手

Let'snoteは持ち運びを重視したノートPCですが、中でも大型のLV7を選択するメリットは、かつてのYシリーズやLXシリーズと同様に「大画面ディスプレイ」と“サイズに余裕のある”キーボードといえるでしょう。

LV7のキーボードは、いまや高価格帯モデルでは主流となったアイソレーションタイプではなく、キートップが隣接して並んでいる“昔ながら”のタイプです。ただ、キートップの垂直断面形状を「凸」型とすることと、その出っ張った部分の水平断面形状で左上角と右下角を曲線とする「リーフ形状」とすることで、アイソレーションタイプに相当する使い勝手を目指しています。

この工夫はキーピッチが十分に確保できない小型モデルでの打ち間違いを減らすために、2010年1月に登場した10.4型ディスプレイ搭載モデル「Let'snote J9」から採用が始まったものですが、ボディサイズに余裕のあるLV7シリーズでは、19mmのキーピッチが確保できることもあって、評価作業中の文字入力作業において指の動きに無理があったりストレスを感じたりすることはありませんでした。

また、キーストロークも約2mmあったことと、キーを打ち下ろした指の力をたわむことなく支えてくれるボディ強度のおかげもあって、キーを打鍵する感触は筆者が普段使っているThinkPad X1 Carbonとほとんど変わらないほどに快適でした。

ディスプレイのサイズは14型で解像度は1,920×1,080ドットフルHD。これまでのLXシリーズと共通します。ディスプレイパネル表面に非光沢処理を施して周囲の光を反射しないのも同様です。

測定機器による値ではないので、評価作業中の経験に基づく主観的な評価になりますが、LV7のディスプレイ輝度を最低に設定すると、照明を落とした寝室や飛行機の座席などかなり暗い状況でないと視認は困難でした。

講演会や発表会場など照明を薄暗くした環境で、ほかのPCなら視認できるような場合でも、最も暗い輝度から三段階程度明るくしないと、メモ用の文字入力作業やWebページの読み取りが難しく感じました。

大画面ノートPCというと15.6型や17.3型のイメージがありますが、モバイルPCでは13,3型がメインストリームということもあり、14型でも大きな画面といえます。解像度に関しては13.3型でも2,560×1,440ドットや3,840×2,160ドットのような高解像度に対応したモデルも増えています。ただ、テキストの扱いが多いユーザーの場合、フォントの視認性を考えると1,920×1,080ドットの解像度が実用的なギリギリのラインでしょう。

それも筆者のように50歳を過ぎて年齢による視力の衰え(要は老眼)がある場合、スケーリングが100%では正直なところ苦しいです。その場合、スケーリングを上げて使いますが、評価機で秀丸エディタに表示したテキストのフォント(MSゴシックの12ポイント)のサイズを実測したところ、150%設定と125%設定でディスプレイ表示サイズがほぼ同じでした。これを踏まえると、設定推奨は150%ですが、このレビューでは125%設定を推奨したいところです。