ユーザーの奪い合いから1人当たりの売上拡大へ

SIMロック解除や端末購入補助などに関しては、2007年に総務省が実施した「モバイルビジネス研究会」の頃から話し合われていたテーマでもある。それゆえ総務省側がキャリアの商習慣を変え、携帯電話料金の引き下げにつなげたいという意志は非常に強く、今後も手を緩めることなく、3社にとって厳しい施策を打ち出してくるものと考えられる。

このことは裏を返せば、大手3社は2017年以降も総務省の影響を強く受け続け、従来のようにMNPで乗り換えるユーザーを端末価格で優遇し、他社のユーザーを奪い合う競争を仕掛けることは難しくなったことを意味する。現在は3社とも、実質0円販売の事実上禁止措置によって端末購入補助にかける金額が減少し、それが業績好調要因へとつながっている。だが総務省は、端末購入補助を減らしたことで浮いた利益を、携帯電話料金の引き下げや長期利用者優遇に割り当てるべきとしていることから、いつまでも恩恵が受けられるわけではないだろう。

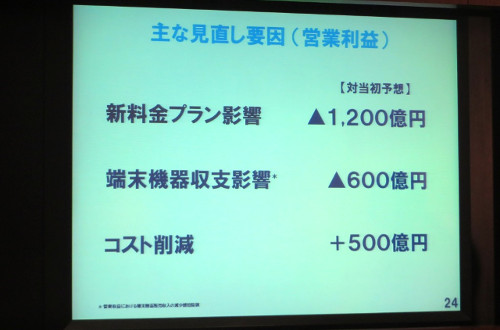

とはいえ、3社にとって毎月の通信料は収入の要であることから、現在の料金体系を大きく変えたくないのは事実だ。実際、NTTドコモが2014年に現在主流となった料金プラン「カケホーダイ&パケあえる」の提供を開始した際、当初通話定額を目的としたユーザーが殺到し、データ通信容量が最も少ない料金プランを選ぶユーザーが7割強に達した結果、データ通信の収入増で売上拡大を見込んでいた同社の思惑が大きく外れ、営業利益を1200億円と、大幅に下方修正するに至っている。

それゆえ大手3社は、ユーザー数が変わらない中にありながらも、売上を高める策として、2016年には大きく2つの施策を打ち出している。1つは周辺サービスの利用拡大だ。具体的には、自社のサービスを契約しているユーザーに対し、より多くのコンテンツを提供したり、固定回線とのセット契約を勧めたり、電力や保険など生活系サービスを提供したりするなど、幅広いサービスを提供することによって、売上を高めようという施策が、2016年には大幅に増えているのだ。

中でも象徴的なのは、KDDIが「auライフデザイン」を打ち出し、auユーザーに対して電力や保険、住宅ローンなどのサービスを提供するとともに、auのサービスと連携することでメリットのある施策の提供を進めてきたこと。その取り組みの過程ではさまざまな問題や課題も発生しているが、通信事業者の枠を大きく超え、ユーザーの生活サービス全てを取り込もうという施策で注目されるところだ。

そしてもう1つは、通信サービスのアップセル、つまりより上位の料金プランを契約してもらうことで、売上を高める施策である。この施策を象徴しているのがソフトバンクの「ギガモンスター」。これは従来1万円を超えていた、高速通信容量が20GBのプランの料金を、6,000円と大幅に引き下げることで、上位のプランへ移行しやすくする措置といえるだろう。