ところでこうした現場で広く利用されるのがPLC(Programmable Logic Controller)である。PLCそのものは広く機器の制御に使われるものであるが、Industry 4.0ではまた別の役割もあると氏は指摘する。氏の解釈ではIndustry 4.0はすべてがインテリジェント、別の言い方をすれば末端のセンサまでがすべて個別のIPを持った形でネットワークに繋がる構図になるが、現実問題としてセンサとかアクチュエータがすべて独自のIPを持つ状況にはまだ遠い。そこで、PLCがその代わりをするという訳だ(Photo07)。ただそのPLCに繋がるセンサも、ここ50年ほどで100分の1まで小型化しており(Photo08)、これにあわせてPLCの方も急速に小型化しつつある(Photo09)。

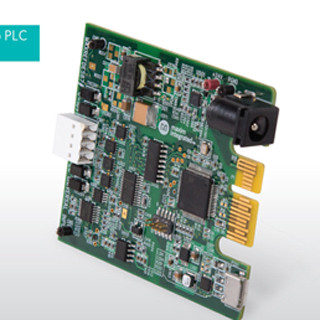

ということでいよいよ本題である。今回同社が提供を開始するのは、Pocket IOと呼ばれる新しいPLCのリファレンスデザイン(Photo10)である。元々同社は2014年9月に、Micro PLCのリファレンスデザインを発表しており、Pocket IOはMicro PLCの第2世代目ということになる。誤解を招かないように書いておけば、これはあくまでユーザー(この場合で言えば、国内外のPLCメーカー)が自社でPLCを開発するためのリファレンスであって、Maxim自身がこれをPLCとして販売するつもりはまったく無いという。

実際にリファレンスとしてMaxim自身が提供する要素は産業用電源、デジタルアイソレータ、デジタルI/O、IO-Link、モータドライバ/エンコーダといった要素になる。まずデジタルI/Oでは、8回路のハイサイドスイッチとして「MAX14913」(Photo12)を、IO-Link I/Fとしては「MAX14827」(Photo13)を、デジタルアイソレータとしては「MAX12931」(Photo14)を、そして電源としては「MAX17503/MAXM17503」(Photo15)を提供するという具合だ。こうしたものを組み合わせることで、2014年には7枚の基板を組み合わせて提供された第1世代Micro PLCを上回る機能を、わずか2枚の基板で実現できた、というのが今回の骨子である(Photo16)。

|

|

|

Photo11:これはCGであるが、ボード左上にあるモジュールがプロセッサである。中身は後で |

Photo12:チップそのものはやや大きくなったが、外部のダイオードが不要になった分実装面積は大幅に減った |

余談ながら、11月にドイツで開催されるElectronica 2016の会場では、このPocket IOを利用したサッカーボールの検査システムのデモが行われる事になっているとする。