TSUBAMEの見学会も

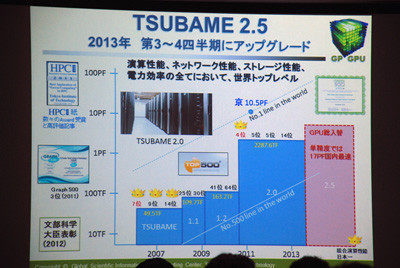

午前の部が終了し、午後の部に入る前に昼食とTSUBAME2.0の見学が行われた。TSUBAME2.0はすでにアナウンスされているように、2013年第3~第4四半期を目途に次期バージョン「TSUBAME2.5」へのバージョンアップを予定している。

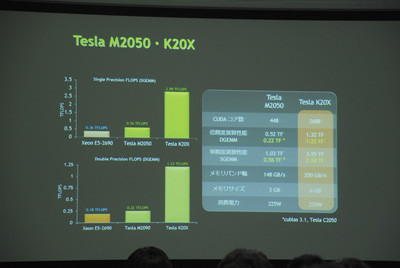

GTC Japan 2013で東京工業大学 学術国際情報センターの松岡聡教授が語った内容によると、GPUを現在のFermiアーキテクチャのTesla M2050から、KeplerアーキテクチャベースのTesla K20Xに置き換えるという。

これにより単精度の理論演算値は17PFlopsとなり、理論値としてはスーパーコンピュータ「京」を超すこととなる。トータルのシステムとしての性能としては、TSUBAME2.0と比べ、単精度で3.6倍、倍精度で2.4倍、実測メモリバンド幅で2倍弱程度に引き上げる。

TSUBAMEの見学ではちょうどGPUの入れ替えを行っている様子を見ることができ、非常に貴重な光景を見ることができた。

|

|

|

左がTesla M2050で右がTesla K20X。驚いたことにどちらのグラフィックスカードもファンレス仕様。下川辺氏によると「ファンレス仕様であるため、ほかの環境でカードの使い回しができない」のだという。1ノード当たり3台のGPUが搭載されていることから、特にFermiでは熱量も相当なものだと思われるが「HPと協力して実現した」という。 |

|

午後の部ではグループによるワークショップも

午後の部では、波動や拡散などの応用プログラミング例を学び、出題された課題に答える演習も行われた。

演習後、参加者のうち数名に話を聞くと、普段から授業や趣味の一環でC言語やJavaといった言語を用いたアプリケーションの開発を行っているが、並列コンピューティングは初体験。午後の部での応用プログラミングには少し苦戦をしたようだった。「普段のプログラミングではあまり触れない分野なので、難しいけど楽しい」と笑顔で語ってくれた。

最後にグループに分かれての課題に取り組むワークショップを行った。課題は文字列検索で、128種類の漢字がランダムに並んだ24576個×24576個のマスから「東工大合格」に縦に並んだ文字列を検索するというもの。さらに検索にかかった時間が短かったチームには賞品が用意されるという。

初めて会った同士ということもあり、はじめのうちはグループワークといいつつも、参加者それぞれで課題に取り組んでいたが、時間がたつにつれて互いに実装のアイデアを話し合うような場面が見られた。

|

|

|

|

サンプルコードでは検索の対象に「東工大合」までしか文字列が存在しないというハプニングもあったが、各グループともに熱心にプログラミングを行っていた。ワークショップの結果は、トップのチームが37.8ms、2位のチームが38.5ms、3位のチームが41.0msとなった。

この結果に青木教授も「40ms前後というのはなかなかいいタイムで、よくがんばったと思います」とコメント。一方で、17ms台まで最適化したコードを紹介してまだまだ最適化の余地があることを示した。

イベントの最後には抽選会が行われ、5名にELSA製の「NVIDIA GeForce GTX 780」搭載カードがプレゼントされた。最近は特に若い世代ではデスクトップPCではなく、ノートPCを使っているケースが多いが、抽選で当たった参加者の1人は自宅でGeForce GTX 680を搭載した自作PCを使っているという。最新のハイエンドカードが手に入って喜んでいた様子だった。

毎年恒例のCUDAサマーキャンプも5回目、今年はこれまで以上の参加者で会場を埋め尽くすほどの参加者が集まった。また例年通りCUDA初体験という参加者がほとんどで、このイベントがCUDAの裾野を広げる大きな役割を果たしているといえる。

熱心にPCに向かい、課題に取り組んでいる参加者の姿を見ながら、イアン・バック氏のあいさつであったように、もしかしたらここにいる誰かが将来、CUDAの研究に関わるようになるかもしれないということを予感した。