北海道大学(北大) 電子科学研究所の太田信廣 教授と飯森俊文 助教らによる研究グループは、絶縁体の有機材料にパルス電場とパルスレーザー光を作用させることで、金属状態を発現させるとともに、電気伝導性を制御することに成功したと発表した。有機モット絶縁体にパルス電圧をかけることで、伝導性の急激な上昇(スイッチング)がみられることを確認しており、これにより従来のように電界効果トランジスタ(FET)構造を作成する必要がなくなるため、素子構造の大幅に簡略化が可能になるほか、光を電場と同時に作用させることで、伝導性を制御できることも確認しており、光エレクトロニクスデバイスへの応用や光と電場による超伝導発現への展開も期待できるという。同成果は米国化学界(ACS)の学術誌における速報「Journal of the American Chemical Society,(Communication)」に掲載された。

一般的に金属と呼ばれる物質中には、「自由電子」が豊富に存在し、原子・分子間を自由に飛び移ることによって電流を運ぶことができるが、自由電子を持ち本来金属であるべきにもかかわらず、電子間のクーロン反発により電子が運動しにくくなり、電流を流せなくなる「絶縁体」となってしまう物質として「モット絶縁体」が知られている。

電気の流しやすさである「電気伝導度」の制御は、様々なエレクトロニクスデバイスの要となっているが、これまでの基礎研究により、モット絶縁体は、電子状態が光や電場に対して敏感に応答して変化する場合が多いことが知られており、これらの物理的な外部刺激を用いて伝導性を自由に制御することで、新しい分子エレクトロニクスデバイスの実現などが期待されている。

これまでにも有機モット絶縁体を用いたFET構造を作成し、電場で伝導性を変化させる研究がこれまで行われてきたが、FETデバイスの作成は複雑なプロセスが必要であった。また、有機モット絶縁体に短い時間幅を持つレーザー光を当て、スペクトルの変化を追跡すると短時間、金属状態に変化することが結論されているが、電気伝導度の変化を直接測定する実験は行われてこなかったほか、光と電場を同時に作用させたときの挙動についてもわかっていなかった。

同研究グループでは、極低温の材料にパルス電圧とパルスレーザー光を照射し、それによって誘起される電気伝導度の変化を時間分解測定する手法の開発を手がけてきており、今回、 有機モット絶縁体として知られている重水素化k-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Brの単結晶を研究対象として実験を行った。

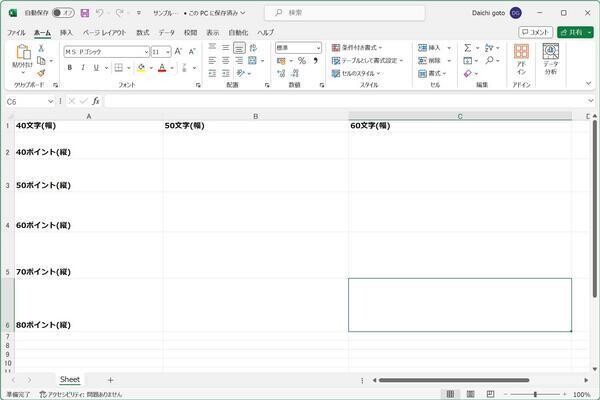

同物質の典型的な結晶の幅は、1mm程度であり、結晶表面に約400μm間隔で2端子の電極を作成した。今回用いた試料は、FET素子構造に比べると単純な構造で、試料を2電極で挟み込んだ構造となっている。電極間に約40~50msの時間幅を持つパルス電圧を加え、電流値を測定することで電気伝導度を測定したほか、電極間に可視光のパルスレーザー光を照射し、光照射後の電気伝導度の時間変化を追跡した。

試料の抵抗値は、温度の低下とともに増大し、温度10K付近における抵抗値は、80Kの抵抗値のおよそ1万倍の大きさに達した。

15Kにおいて、結晶はモット絶縁体状態となるが、この状態でさまざまな大きさのパルス電圧をかけて、電流値を測定した結果、ある電圧値以下では、試料の高い抵抗値を反映して、非常に小さな電流値しか観測できないが、かける電圧をわずかに増大させると、突然電流が流れ始めることが確認された。

結晶の電流値と電圧値の関係を測定すると、ある電圧値(図3の22V)を境に、急峻な電気伝導度の変化(スイッチング)がみられた。また電圧を上げていった場合と逆に下げていった場合でのスイッチングが起こる電圧が異なる、いわゆるヒステリシスも観測された。さらには伝導度のスイッチングが生じる電圧の値は、温度に依存した変化を示すことも明らかとなった。

|

|

|

図3 試料を接続した回路の電流値の電圧依存性。温度は15K。電圧を増加させていくと、ある電圧値を境に急激な伝導性の向上が見られ、低伝導状態から高伝導状態へスイッチングが生じる。逆に電圧を下げていくと低伝導状態へ戻るが、その際の電圧値は同じではなく、ヒステリシスが観測される |

一般的に、物質を流れる電流の値は、「オームの法則」によって、電圧の値と線形比例関係が示される。しかし今回の結果は、このオームの法則に従っていないことを明らかに示している(このような伝導特性は「非線形伝導現象」と呼ばれている)。

今回観測されたような急峻な非線形伝導現象は、かける電圧の大きさで伝導度を制御するスイッチングデバイスへの応用が可能であり、こうした伝導性の変化は、モット絶縁状態が、電場の作用によって金属的なバンド構造を持つ電子状態へ変化することが原因の1つであると考えられると研究グループでは説明している。

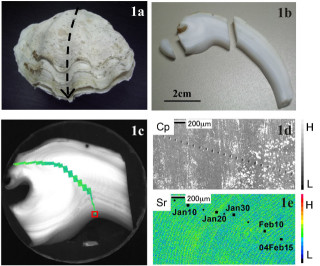

また、電圧をかけると同時に、可視光パルスレーザー(波長470nm)を照射したところ、非線形伝導特性が変化することが示された。

|

|

|

図4 17Vのパルス電圧をかけて測定された電流値の時間変化。時間ゼロからパルス電圧をかけはじめている。レーザー光を照射しない場合は低伝導状態であるが、パルスレーザー光を時刻ゼロにおいて同時に照射すると、高伝導状態へのスイッチングが見られる |

低電圧(図4では17V)をかけた場合、光を当てない状態では伝導度のスイッチングは生じないが、レーザー光をパルス電圧と同時に作用させると、スイッチングを誘起することがわかった。これにより、光照射により非線形伝導特性を制御することが可能であり、有機モット絶縁体の光エレクトロニクスデバイスへの応用の可能性が示された。この原理について研究グループでは、結晶を光励起すると、モット絶縁体状態から金属的な状態に光誘起相転移を示し、そのことが伝導性の変化をもたらす原因の1つになっていると推測されるとしている。

今回の研究成果は、いまだ未解明の部分が多いモット絶縁体の物理を理解するうえで重要な知見になるものと考えられる。また、有機モット絶縁体に限らず、高温超伝導を示す物質として知られる銅酸化物においても、モット絶縁体状態と超伝導状態は隣り合わせになっていることが知られていることから、光と電場の作用によって超伝導を誘起する研究への展開も期待できると研究グループでは説明している。