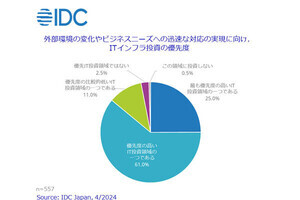

昨年11月の米BroadcomによるVMware(ヴイエムウェア)の買収で業界がザワついている。同12月にはVMwareがライセンス販売を終了し、サブスクリプションに全面移行を発表するなど、市場ではVMwareに対する目が厳しくなりつつある。また、IDC Japanの調査によると、仮想化環境の今後の方針について、国内の回答者の71.6%が仮想化環境に何らかの変更を検討しているという結果もある。

これはVMwareからの乗り換えを検討しているという見方もでき、ビジネスチャンスとしてタイミングを虎視眈々と狙うのがNutanixだ。同社はハイパーバイザー「Nutanix AHV」やHCI(ハイパーコンバージドインフラ)を提供している。今回、同社プレジデント兼CEOのRajiv Ramaswami(ラジブ・ラマスワミ)氏、ニュータニックス・ジャパン コーポレートバイスプレジデント 兼 代表執行役員社長の金古毅氏に話を聞いた。

Rajiv Ramaswami(ラジブ・ラマスワミ)

Nutanix プレジデント兼CEO

2020年12月にNutanixのプレジデント兼 CEOに就任。CEO就任以前は、VMwareで製品およびクラウドサービス担当の最高執行責任者、エグゼクティブ・バイスプレジデント 兼 ゼネラルマネージャーを務め、ネットワーキング&セキュリティ事業を率いた。VMware以前は、Broadcomのインフラストラクチャおよびネットワーキングを担当する上級統括責任者 兼 ゼネラルマネージャーとして、データセンター、エンタープライズおよびキャリア・ネットワーキング業界のリーダー企業としての地位確立に貢献。

また、シスコではスイッチング、データセンター、ストレージ、光ネットワーキングの分野で数十億ドル規模の製品ラインを統率するゼネラルマネージャーを務めた。そのほか、Nortel、Tellabs、IBMでリーダー職を歴任。

なぜ、Nutanixが選ばれるのか?

--直近の業績はいかがでしょうか?

ラマスワミ氏(以下、敬称略):2024年第2四半期の業績は好調で、利益予想を7四半期連続で上回り、次期に向けて上方修正もしている。収益は5億6000万ドル、ARR(Annual Recurring Revenue:年間経常収益)は前年同期比で26%増の17億4000万ドルとなり、フリーキャッシュフローも生み出し、GAAP(Generally Accepted Accounting Principles)ベースの営業利益が初めて黒字に転じました。

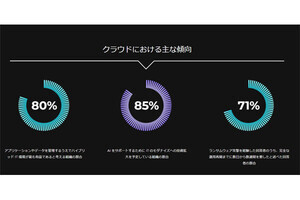

成長の背景として挙げられることとして3つあります。1つ目は企業がハイブリッド・マルチクラウド環境で事業を展開するようになり、アプリケーションやデータはデータセンターやパブリッククラウド、エッジなど社内の至る所に存在しています。

企業としては、アプリケーションやデータの実行をビジネスに適した場所で柔軟かつ選択肢を持った形で行いたいと考えています。

そのため、当社が企業を支援するうえで役に立っています。マルチクラウド、パブリッククラウド、プライベートクラウドなど、さまざまな環境においてアプリケーションやデータの実行を単一プラットフォームで実現しています。

2つ目は、BroadcomがVMwareを買収したことによる影響です。VMwareはイノベーティブなテクノロジーカンパニーであり、私自身も以前に勤務していました。しかし、Broadcomが買収したことでVMwareが持つ顧客との関係は変化していくでしょう。

つまり、買収以降にBroadcomが加えた変更は、お客さまに影響が出ています。例えば、価格設定の変更したり、パートナーエコシステムに支障が来したり、お客さまに悪影響を与えています。そのような中で、VMwareへの依存度を低減するためにもNutanixこそがベストオプションです。