分子科学研究所(分子研)は、「インジウム化セリウム(CeIn3)」の「重い電子」を生み出す電子の状態が磁性を持つ反強磁性相内でも存在し、「スピン密度波模型」理論で説明できることを明らかにしたと発表した。

成果は、分子研の木村真一准教授と、総合研究大学院大学物理科学研究科博士課程学生の飯塚拓也氏、韓国・大邱慶北科学技術院(DGIST)のKwon Yong Seung教授らの国際共同研究グループによるもの。詳細な研究内容は、3月22日付けで日本物理学会誌「Journal of the Physical Society of Japan」オンライン版に掲載された。

原子の構成要素の内、電子の質量(静止質量)は、陽子や中性子の質量に比べて約1/1800だ。しかし、「ネオジム磁石」(HDDやモーターなどに使われている、現在のところ永久磁石の内で最強力の磁石)のような強い磁石の原料として知られる「希土類元素(レアアース)」を用いて合金を作ると、その中を移動する伝導電子の質量(有効質量)が陽子や中性子の質量程度にまで増える現象が存在する。このような物質は「重い電子」系物質と呼ばれ、盛んに研究が進められている現状だ。

なお、レアアースについて改めて説明すると、周期表3族に属する原子番号21の「スカンジウム(Sc)」、同39の「イットリウム(Y)」、そして同57の「ランタン(La)」から同71の「ルテチウム(Lu)」までの15元素(ランタノイド)からなるグループのことをいう。

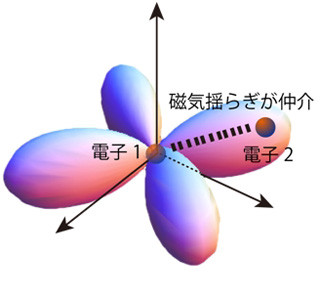

「重い電子」系物質の強い磁石の性質である磁性と重い電子の伝導性のどちらも共通に、希土類元素の持つ特殊な「4f電子」が重要な役目を果たしている。原子核に束縛されている電子、エネルギーの低い順に1s、2s、2p、3s、3p、3d、……という軌道に電子が配置され、希土類元素では4f軌道に電子が入る。4f軌道には最大14個の電子が収容される。

この4f電子が生み出す2面性である重い電子と磁性がどのような条件下で現れるか、またどのように移り変わるか、これまでに数多くの研究がなされてきた。その結果、伝導電子と4f電子の混成「c-f混成」の大小が、このような希土類化合物の2面性の移り変わりに関わっていることわかってきたのである。

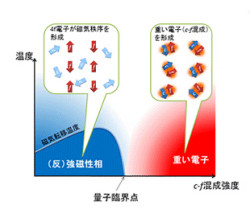

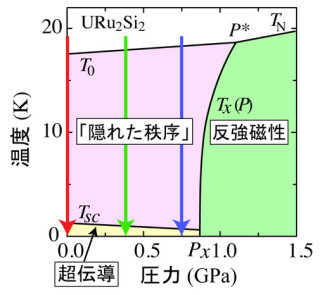

その混成強度を横軸、温度を縦軸に取って表されるのが、「ドニアック相図」だ(画像1・2)。ドニアック相図では、混成強度を強くしていくと、磁性が絶対零度(-273.15℃)で消える点があり、「量子臨界点」と呼ばれている。

この量子臨界点の近傍では、従来の理論では説明できない超伝導など、これまでに解明されていない物理現象が現れるため、現在、研究が盛んだ。その物理現象が現れる時の電子の状態を知ることは、量子臨界点での物理現象の理解のために重要である。

これまで、量子臨界点やその近くの磁性が現れる場合の電子の状態については、主に2つの考え方が提唱されてきた。1つは、重い電子を形成したまま磁性を持つという考えの「スピン密度波模型」(画像1)だ。もう1つは、磁性が現れるところでは重い電子は消えるという考えの「近藤崩壊模型」(画像2)である。現在、このどちらが実際に現れるか、活発な議論がなされている状況だ。

ドニアック相図の内、画像1はスピン密度波模型で、画像2は近藤崩壊模型でそれぞれ描像されている。内容的には、伝導電子(c)と4f電子(f)のスピンを模式的に表したものであり、重い電子状態では、重い電子系の起源であるcとfの混成(c-f混成)を形成。

スピン密度波模型ではc-f混成が(反)強磁性相でも残るが、近藤崩壊模型ではc-f混成が磁性の現れる(反)強磁性相で消えてしまうという点に違いがある。今回測定したインジウム化セリウムは、スピン密度波模型に合うと考えられる具合だ。

混成強度を外部から加えた圧力で変化させ、磁性が現れる状態から磁性が現れない重い電子状態まで変化する物質の1つがCeIn3である。この物質は、大気圧では磁性を持った状態だが、臨界圧力(2万6千気圧)に達すると絶対温度0.2K以下で超伝導が出現し、さらに高い圧力では、重い電子で磁性を持たない状態になるのだ。

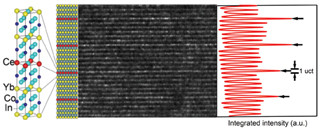

今回の研究では、CeIn3の電子の状態を、外部から圧力を加えて混成強度を変化させながら、詳細に調べられた。具体的には、実験は、-267℃(6K)の温度下と高圧力という複合環境下においても電子の状態を決定できる「低温・高圧下テラヘルツ反射分光法」という手法を開発し、分子研極端紫外光研究施設(UVSOR-II)の「シンクロトロン光」(光の速度近くまで加速された電子が磁場の中で曲げられる時に出る光で、放射光の1種)に組み合わせることで行われた。

テラヘルツ帯(周波数が1012Hz、300μmの波長に相当)は光と電波の狭間の領域であり、これまで強い光源がなかったために、「テラヘルツギャップ」と呼ばれていた領域だ。UVSOR-IIからのシンクロトロン光は、そのギャップを埋める強力な光源であり、この光を使うことではじめて低温・高圧下テラヘルツ反射分光が可能となった。

その結果、重い電子の存在を裏付けるc-f混成は、磁性を持った状態からすでに現れており、c-f混成の大きさは、圧力とともに連続的に増加することが初めて観測された。このことは、圧力によって重い電子が成長することを直接観測したものである。

また、c-f混成が磁性を持った状態ですでに観測されることから、磁性のある状態ですでに重い電子が存在することを見出した。以上の結果は、インジウム化セリウムの電子構造変化は、近藤崩壊模型ではなくスピン密度波模型で説明できることを示している。

今回の結果で、インジウム化セリウムの超伝導の基になる電子の状態は、スピン密度波模型で説明できることが判明した。このことは、インジウム化セリウムの超伝導を生み出す電子構造が明らかになり、この物質の超伝導の理解に1歩近づいたことになる。このような1歩1歩の積み重ねを進めていくことで、将来は夢の室温超伝導が実現できるかも知れないと、研究グループはコメントした。