続いて、Ultrabookを買いたいと考えている人のために、製品を選ぶ際の重要ポイントを解説しよう。まずチェックしておきたい重要ポイントとして、以下の3点を挙げたい。

-

CPU

-

ストレージ

-

本体デザイン

先に紹介した各社の第1弾Ultrabookは、基本的にCPUとして超低電圧版Core iシリーズを搭載しているが、Core i3を搭載するものやCore i5を搭載するもの、Core i7を搭載するものなど、CPUのグレードはさまざまだ。

ただ、デスクトップ向けのCore iシリーズでは、Core i7は基本的にクアッドコアで、Core i5/i3がデュアルコアであるため、Core i7とCore i5/i3の性能差は大きいが、モバイル向けCore iシリーズは少し異なる。モバイル向けCore iシリーズは、Core i7も一部の製品を除いてデュアルコアであり、Core i5/i3との性能差はそれほど大きくはない。そのため、デジカメ写真のRAW現像やHD動画の編集など、CPU負荷が高い作業を頻繁に行うのでなければ、Core i5/i3を搭載した製品のほうが手ごろかもしれない。

| CPU名 | Intel Core i7-2637M | Intel Core i3-2367M |

|---|---|---|

| コア数 | 2(デュアルコア) | 2(デュアルコア) |

| スレッド数 | 4 | 4 |

| 動作周波数 | 1.7GHz | 1.4GHz |

| 最大動作周波数 (ターボ・ブースト時) |

2.8GHz | - |

| インテル スマート・キャッシュ | 4MB | 3MB |

| 一例として、日本エイサーの「Aspire S」シリーズが搭載するCPUの主な仕様。上位モデルはIntel Core i7-2637M、下位モデルはIntel Core i3-2367Mを搭載している | ||

ストレージについては、2つのチェックポイントがある。1つはHDDかSSDかという選択肢だ。薄型軽量化を重視したUltrabookはSSDモデルが中心だが、Aspire Sの下位モデルのように、HDDを搭載した製品もある。アプリケーションの起動速度や操作のレスポンスを重視するならSSDモデルがおすすめだが、容量と価格を重視するのならHDDモデルが魅力的だ。

もう1つは容量である。SSDモデルの容量は、第1弾のUltrabookは64GB/128GB/256GBの3種類だ。ストレージを後から増設したり換装することはできないので、予算が許せば大容量のものを選んでおきたい。内蔵ストレージの容量が足りなくなってきたら、USB接続の外付け型ポータブルHDDや、インターネット経由で利用できるストレージサービスを使う手もあるだろう。

|

|

|

Ultrabookの補助ストレージにはNASもおすすめ。最近はインターネット経由で手軽にアクセスできるNASが増えている。一昔前のように、ルータのポートフォワードといった面倒な設定は不要だ。写真はアイ・オー・データ機器の「HDL-A」(写真左)と、バッファローの「CS-X」シリーズ(写真右) |

|

また、Ultrabookは、一家に1台という従来のPCとは異なり、よりパーソナルな"自分専用"のノートPCというコンセプトを持った製品だ。本体デザインについては、自分が気に入った製品を選ぶのが一番だ。ボディカラーも、Aspire SやZENBOOKのように金属の質感を生かしたシルバー系だけでなく、IdeaPad U300sのように鮮やかなオレンジを採用したものもある。

|

|

|

日本エイサーの「Aspire S」シリーズ(写真左)は、ヘアライン加工されたアルミ合金の質感が目を引く。レノボ・ジャパンの「IdeaPad U300s」(写真右)はオレンジの天板などで、よりカジュアルな雰囲気をまとっている |

|

それ以外のポイントは、従来のノートPCと基本的には変わらない。いうまでもなく、価格とスペックのバランスも重要だし、ブログや仕事のレポートといった長文を書く機会が多いのなら、キーボードの使い心地も見逃せない(購入前に実機を触ってしっかりチェックすることをおすすめする)。移動中に利用することが多い人は、バッテリ駆動時間が長い製品を選ぶべきだ。また、プレゼンテーションでプロジェクターから出力したり、オフィスでは有線LANに接続して使いたいというのなら、アナログRGB出力や有線LANに対応した製品が候補になるだろう。

***

Ultrabookは新しいカテゴリの製品であり、今後もさらに進化していくことが予想される。しかし、2011年の後半に登場した製品は、どれも第1弾とは思えないほど完成度が高い。Ultrabookは、いつでもどこでも気軽に使える自分専用のノートPCが欲しいという人に、安心して推薦できる製品だ。少しでも興味を持ったならば、ショップに行って実際に触ってみてはいかがだろうか。

関連リンク

・【レビュー】コストパフォーマンスが魅力のUltrabook - 日本エイサー「Aspire S」を試す

・【レビュー】Ultrabook市場の牽引役となるか - ASUSTeK「ASUS ZENBOOK」を試す

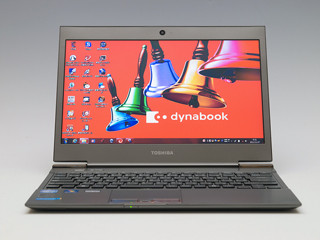

・【レビュー】機動力抜群、国内メーカー初のウルトラブック - 東芝「dynabook R631」