EUVはこれまでの露光装置と仕組みが異なる

EUVがこれまでのエキシマレーザーと最も大きく違う点は、波長が従来よりも1桁短いことと、真空中でウェハを処理すること、の2点である。EUVのこの短い波長はほぼX線に近い。真空中で溶融スズ粒を垂らしながらそこにレーザーのフォトンを命中させ、発生させる。いわゆるLPP(laser produced plasma)法を使う。発生した光を反射ミラーやレンズを通してウェハ上へと導くわけだが、この反射ミラーを何枚も用いるため1枚当たりの反射率はできるだけ高い方が望ましい。しかし、68~72%の反射率にとどまるという。これはミラーの表面を微細に見てみると分かるが、細かい凹凸があるためである。この凹凸によって光が乱反射され、次のミラーには68~72%しか集まらないというわけだ。

そこで、直径30cmの反射ミラー表面の凹凸(平たん度)は0.3nmが許容範囲に収めなければならない。これは38万5,000km離れた地球と月との距離に対して50EUセントコインの大きさしかないという。これ以上粗ければ、68%以上の反射率は得られないからだ。

光源も進歩している。2008年後半は光が連続して出るバースト長はわずか1msで出力20Wだったが、2009年9月にはバースト長400msで出力75Wを達成している。さらに、フルサイズの集光や、ドーズ量の制御、汚染の一種であるデブリの緩和も同時に達成しているという。ただし、この75Wマシンを使ってパターンを作製してはいないという。

EUVシステムとしてもう1つ、真空中でのウェハ処理に関しては、従来の真空装置と同じように、ロードロックから露光チャンバを経てロードロックへ戻すという装置になる。内部の搬送システムは静電チャック方式のアームでウェハを搬送する。EUVとはいえ、これまでと同じクリーンルームを使える。装置内の部品については従来通り、納入して受け取った後ベークし、テストしてから組み立てる。

最初の実験機であるADT(Alpha Demo Tool)をベルギーのIMECと米ニューヨーク州アルバニー大学ナノスケール理工学科へ納入した実績から、リソグラフィ装置としての真空中での稼働時間を見積もった。ADTは49週に渡って信頼性を維持して稼働したという。真空中の稼働時間は95.72%、それ以外のダウン時間が4.28%だった。ダウンした時間のうち、大半が真空系のダウン、製造プロセスに関係して稼働を止めた時間がその次、さらにそれ以外と真空系のハードウェアに関する時間はわずかだ。今後、真空ポンプ系を装置の外へ出すこともあるとしている。

このIMECでは、韓国Samsung Electronicsや台湾Power Chip Semiconductor(PSC)、米Micron Technology、台湾TSMCなどがADTを利用したという。SamsungはSRAMセルの加工をEUVで行い、パターンの忠実度はArFダブルパターングよりも高いという感触を得ているとしている。

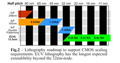

ADTの次に来る実機としてのEUV装置の設計には、ArFレーザー装置のXTシステムを基本的に流用する方針であり、光源とレンズ系、レチクルを新規に開発している。例えば同社の露光装置プラットフォーム「TWINSCAN」で使ったデュアルステージ技術や300mmウェハ搬送システムなどはそのまま流用する。2010年にはEUV装置「NXE: 3100」を市場に出す予定であり、ITRSの計画通りNAND型フラッシュメモリの27nmプロセス製品が最初に出てくる時期に合わせている。ただし、これはNAがまだ0.25と小さい最初のマシンであり、それ以降のEUV露光機のロードマップも発表しており、27nmから11nmまでの絵が描けている。