実機プレビュー前のAndroid端末での制限事項について

基本スペックや筐体の外観については、発表当日の速報や直前のレポート記事を参照してほしい。ここでは簡単な基本事項のおさらいと、発表会場でのアナウンス内容のフォローアップを行っておきたい。

T-Mobile G1はクァッドバンドW-CDMAに対応した3G携帯で、同3Gネットワークの使えるエリアであればどこでも持ち運んでローミングを介してサービスを利用できる。Brodman氏によれば「2Gでも利用できるが、本来のモバイルインターネットの力を引き出すのであれば3Gネットワークの利用を勧めたい」とコメントしている。当初は米国での10月22日のリリースのみとなるが、11月には英国、2009年第1四半期にはそれ以外の欧州地域でのリリースが計画されている。T-Mobileによれば、リリースされる端末にはSIMロックがかかっているとのこと。だがiPhoneがフランスでのリリースに際してSIMロック解除版をリリースしたように、今後の展開で2009年以降にSIMロック解除版が登場する可能性がある。もしT-Mobile以外のネットワークを利用した場合の弊害について「一部機能で制限を受ける可能性がある」と説明している。またWi-Fi機能をサポートしており、無線LANのエリア圏内ではこちらのほうが高速ネットワークを利用できる。

またソフトウェアの導入は「Android Market」を通して行うことになる。これはiPhoneでいうApp Storeのようなもので、あらかじめ登録されたアプリケーションから好きなものを選択し、購入やダウンロードプロセスを経てAndroid端末へのインストールが可能となる。注意点は、こうした追加アプリケーションはすべてAndroid Marketを経由する必要がある点だ。OHAにより同日より配布の開始されたAndroid SDK 1.0等のテストキットを介してアプリケーションの実行は可能だが、実際の端末への導入はAndroid Marketを介して行う必要がある。そのため、いわゆる"勝手アプリ"のようなものは自由に追加できない。またSkypeなどの提供は行われておらず、同種のボイスチャットソフトと無制限データ通信プランを使って音声通話や国際電話を無料で行うといったアイデアには使えない。現時点でFLASHコンテンツにも対応していないとのことで、その点にも注意しておきたい。

T-Mobile G1の基本機能を探る

今回用意されたG1のカラーバリエーションはホワイト、ブラウン、ブラックの3色。色ごとの機能差はなく、純粋に筐体のカラーのみが異なる。イベントの展示会場には3種類それぞれの筐体が用意されており、すべてにおいて背面のGoogleロゴと液晶パネル横のHTCロゴが確認できた。だがT-Mobileによれば米国向けと欧州向けのG1でそれぞれカラーリングやデザインが若干異なっており、例えば欧州版ではHTCロゴが省略されているほか、ボタン周りの色デザイン(欧州版ではすべてのボタンのプリント文字が白で統一されている)が違うなどの特徴がある。

操作系統としては本体横にハードウェアのボリューム制御ボタンがあり、メインの操作パネルには「メニュー」「ホーム」「戻る」「通話受け」「通話切断」の5つのボタンのほか、カーソル移動やメニュー選択に使うジョグボールを内蔵する。ジョグボールは転がしてメニューを選択するだけでなく、クリックも可能となっている。本体を閉じた状態では、これらメインとなる6つのボタンでほとんどの操作が可能だ。

|

|

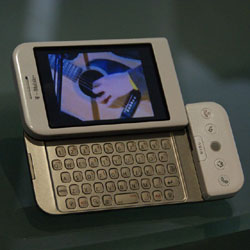

キーボードを収納した状態のG1。文字入力さえなければ、この状態でもほとんどの操作を行える |

キーボードを引き出したところ。画面を真横にスライドするのではなく、角度の浅い円弧を描くようにパネル部分が移動する点に注目 |

液晶パネルをずらして本体を開くとキーボードが出現する。キーボード自体は標準的なQWERTYキーの小型キーボードなので特筆すべき点はないが、スペースキーの横に検索機能を一発で呼び出すボタンがあり、いつでも検索をかけることができる点がGoogleの携帯ならではといえる。

G1のもう1つの特徴が加速度センサーによる画面の縦横表示の切り替えだ。すでにiPhoneなどでお馴染みの機能だが、Webブラウザやマルチメディアコンテンツの閲覧には力を発揮するだろう。またキーボードを開いた状態だと、強制的に横画面表示へと移行する。