「法務DX」をテーマにしたTECH+のセミナーが、6月26日に開催された。「攻めの法務」といった新しい議論が交わされる中、注目を集めた登壇者の一人が、MNTSQ(モンテスキュー)株式会社 代表取締役であり、長島・大野・常松法律事務所の弁護士でもある、板谷隆平氏だ。

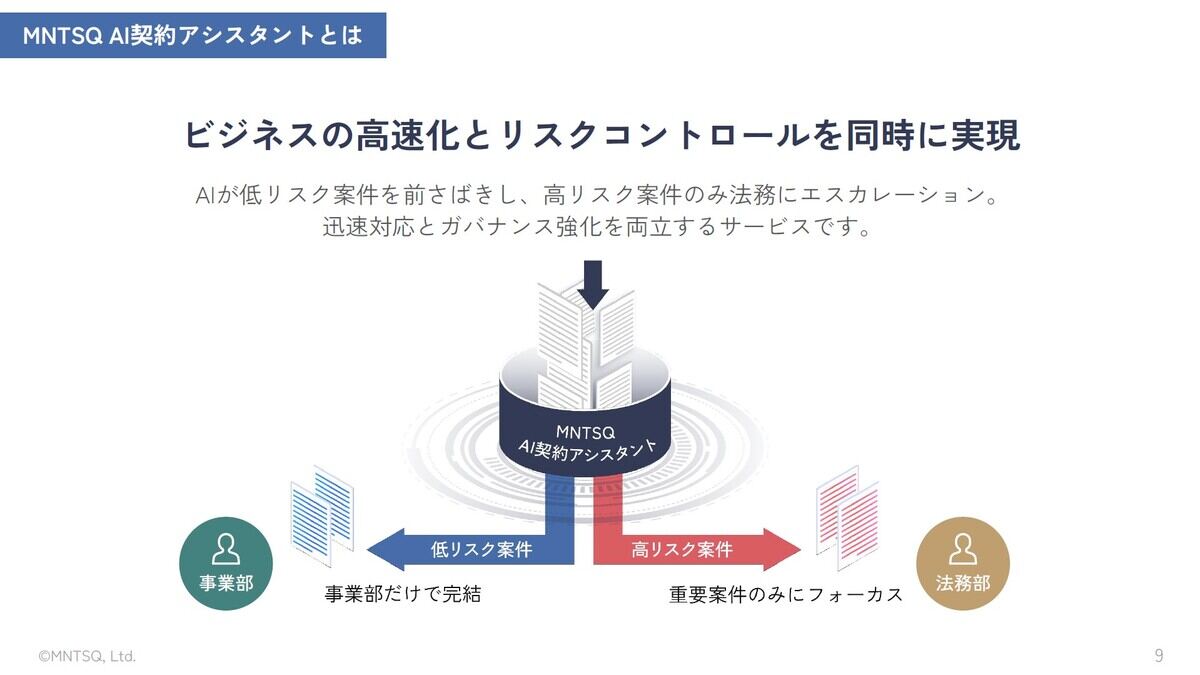

法務部と事業部が抱える共通の課題を解消し、企業の成長を加速させるリーガルテックソリューション「MNTSQ AI契約アシスタント」について、板谷氏の講演を紹介する。

法務部と事業部が抱えるジレンマ

デジタル技術の進展に伴い、法務部門の業務を効率化する「リーガルテック」の導入が各社で進んでいる。文書管理や電子契約サービスの利用は、当たり前のこととなった。しかし、板谷氏は、法務部内の効率化・高度化は進んでいるものの、他部署との連携においてはまだ課題が残っているという。

「法務部には、事業部から数多くの法律・契約相談が寄せられています。その中には定型的なものが少なくありません。本当は、より重要で高難易度な案件へフォーカスしたいにもかかわらず、目の前の相談を断るわけにもいかず、結果的に時間が割かれてしまうのです。だからといってチェックを減らすと、目が届かないところでリスクが顕在化する恐れがあります。このジレンマに多くの法務部が直面しているのです」

もちろん、事業部側にも言い分がある。重要な案件を法務部に相談しているのに、なかなか返事が来ない。そもそも専門的な内容を相談すること自体、ハードルが高い。もっと気軽にコミュニケーションを取りたい……。こうしたすれ違いの背景には、構造的な問題が存在すると板谷氏は指摘する。

「法務に携わる人員は減少傾向にありますが、AIや新規事業といった、法的に検討すべきテーマは逆に増え続けています。結果として、現代の法務部はパンク寸前の状態になってしまっているのです」

AIによる「前さばき」が、法務部を定型業務から解放する

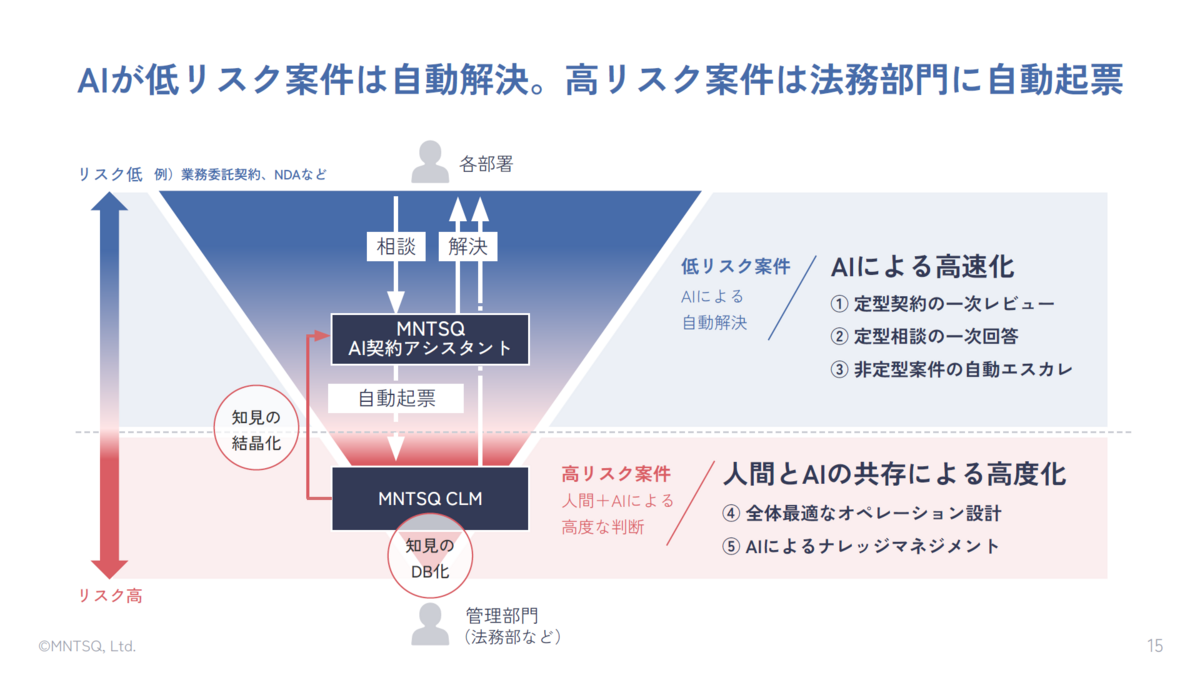

こうした根深い課題に対するMNTSQの提案が、「MNTSQ AI契約アシスタント」だ。同社が提供するCLM(※1)プラットフォーム「MNTSQ CLM」の一機能として位置づけられている。

(※1)CLM:Contract Lifecycle Management(契約ライフサイクルマネジメント)。契約書の作成・交渉・承認・署名・保管・履行・更新といった契約ライフサイクルを一元管理することで、進捗が可視化できる。

現役の弁護士でもある板谷氏は、自身の経験から「契約は難しく、時間がかかり、ときにアンフェアだ」という問題意識を持ち、「すべての合意をフェアにする」ことを目指してMNTSQを創業した。同社のソリューションは、日本のトップローファームのノウハウが結集されており、弁護士が選ぶ「法務力が高い企業」ランキング2024の上位10社のうち6社で導入されるなど、高い評価を得ている。

「MNTSQ AI契約アシスタント」のポイントは「前さばき」にあると、板谷氏は説明する。

「事業部が抱える膨大な案件について、それが低リスクなのか、高リスクなのか、まずAIに『前さばき』させます。もし低リスク案件であれば、事業部で自律的に解決できるようサポートし、高リスク案件であれば、必ず法務に伝えます。こうした体制を築くことによって、法務部のリソースを高リスク案件に集中させるとともに、事業スピードを加速させることが可能になります」

これまでのリーガルテックは主に「プロ向け」、つまり法務部内の業務効率化に主眼を置いていたのに対し、「MNTSQ AI契約アシスタント」は、事業部をユーザーに想定している点が、両者の大きな違いだ。

事業部がすぐに使えるUI/UX設計と、法務がガバナンスを握るカスタマイズ性

では、具体的に「MNTSQ AI契約アシスタント」はどのように機能するのだろうか。板谷氏は「iPhoneのような直感的なサービス」を目指し、UI/UXを重視したという。

使い方は極めてシンプルだ。事業担当者が取引先とやり取りしている契約書のドラフトなどを、そのままプラットフォームにアップロードするだけ。即座にAIが契約書の内容を解析し、リスクを自動判別する。高リスク案件と判断されれば、「法務の審査が必須です」と表示され、さらにAIが自動で相談事項を起票してくれる。「法務に何を伝えればいいかわからない」と悩む心配はない。

一方、リスクが低く、法務への審査が任意であると判断された場合は、「自社の雛形とこの部分が違いますが、想定通りの記載ですか?」といった形で、チェックすべき点が提示される。事業部の法務リテラシーの向上にも繋がる、プラスアルファの機能だ。

「MNTSQ AI契約アシスタントの大きなメリットは、事業部側に負担が無いことです。『自分でやっていい』のか、『法務に相談してくれる』のか、パッと結果が出ますから。先行でテスト利用していただいている事業部の方々には非常に好評です」

もちろん、AIには限界がある。あらかじめインプットされた情報しか判断材料にできず、個別の取引背景や、自社の交渉力といった定性的な情報は考慮できない。その点にも対応が必要だ。「MNTSQ AI契約アシスタント」は、自社の法務戦略に合わせたカスタマイズが可能だと、板谷氏は続ける。

「どういう場合にアラートを出すのか、契約金額・相手方の情報・雛形からの乖離といった基準は、自社の法務戦略に合わせて自由にカスタマイズ可能です。もちろん基準そのものを作るサポートも、MNTSQは提供しています」

経営にとっての3つのメリット

「MNTSQ AI契約アシスタント」の活用は、経営者にとってはどのような価値をもたらすのだろうか?板谷氏は、「ビジネススピードの向上」「ガバナンスの向上」「業務効率化」という3つの経営メリットを、具体的に提示した。

①ビジネススピードの向上

「NDA(秘密保持契約)のような比較的簡単な契約でも、法務部にレビューを依頼すると複数回の確認が入り、一回につき3日から5日ほどかかるケースは珍しくありません。AI契約アシスタントがやり取りの一部を担うことで、クロージングまでの期間が短縮できる。低リスク案件ならばゼロにできる。そうすれば、売上が上がるタイミングが早くなる。これは非常に重要な視点です」(板谷氏)

②ガバナンスの向上

「従来、法務部が関与しない事業部の契約交渉は、いわばブラックボックスでした。しかし、AI契約アシスタントを介することで、どの部署の誰が、どのような案件で、どういう判断をしたのか、すべてのログが蓄積されるようになります。そのデータを分析すれば、『この種の案件でつまずくことが多いから、雛形を見直そう』『ここはAI任せにせず、より手厚く人が関与する体制にしよう』といった形で、データドリブンな法務戦略が可能となります」(板谷氏)

③業務効率化

「若手だけでなく、ベテランまで定型案件の対応に追われているのが、多くの法務部の実態です。これらの業務をAI契約アシスタントが引き受けることによって、重要案件にフォーカスできるようになります」(板谷氏)

これからはLLMネイティブな法務の時代に

講演の最後に板谷氏は、リーガルテックの将来について、下記のようなビジョンを語った。

「人間という希少なリソースを定型業務に投入し続ける時代は、終わりを迎えようとしています。今後、法務業務は大規模言語モデル(Large Language Models)のAI活用を前提とした『LLMネイティブ』なビジネススタイルへと変わっていくでしょう」

LLMの精度は日増しに高まっている。これまでリーガルテックといえば、法務部内で使うものだったが、LLMによって、法務部に貯まったデータを全社的に活用できる時代がやってきた。板谷氏は、「法務にとって激動の時代です。皆さまと一緒に、理想の現代的法務のあり方を考えていけたらと思います」と呼びかけ、講演を締めくくった。

関連リンク

- MNTSQ株式会社 https://mntsq.co.jp/

- MNTSQ AI契約アシスタント https://info.mntsq.com/aicontract-assistant

[PR]提供:MNTSQ