マイナビが運営するビジネス情報サイト「TECH+」は6月20日、“経営に貢献する情シス”を目指す情シス担当者に向けたオフラインイベント、「『事業を動かす情シスへ』キャリアを切り拓く戦略的アプローチ」を東京で開催した。

このイベントでは、クレディセゾン 取締役(兼)専務執行役員CDO(兼)CTOの小野和俊氏が、「情シスの本質的価値を再定義する ― DXを牽引するキャリアの築き方」と題して、自身のこれまでの経験をベースに、情シスの組織改革について講演を行った。

小野氏は、サンマイクロシステムを経て、24歳のときにアプレッソというベンチャー企業を立ち上げ、「DataSpider」というデータ連携のツールを提供していた。その後、セゾンテクノロジー(旧セゾン情報システムズ)が提供していた「HULFT」が、「DataSpider」と相性が良かったことから、2013年、アプレッソはセゾンテクノロジーの子会社となり、小野氏は常務CTOに就任する。

2つの開発スタイルを共存させる「バイモーダル」戦略

セゾンテクノロジーは、メインフレームやCOBOLなども手掛けており、周りの人からは、セゾンテクノロジーに移った当時、「アジャイル開発しかしていない小野さんには、ウォーターフォール型の開発スタイルは合わない」といわれたそうだが、小野氏は6月20日講演の中で、ウォーターフォール型にも良い点があると語った。

「スタートアップの中には、ウォーターフォールは滅びたほうが良いという人もいますが、私はそうは思っていません。むしろ、失敗が許されない領域はウォーターフォールのほうが向いていると思っています。アジャイル開発、ウォーターフォール開発は、それぞれ良さあると思います」(小野氏)

こういった、“これまでのやり方”をリスペクトしてその価値を認めつつ、“スタートアップ的なやり方”の両方を共存させていくことを「バイモーダル」と呼ぶと教えられ、小野氏はそれからバイモーダルという言葉を使うようになった。セゾンテクノロジーの経営戦略もバイモーダルでいくことを決めたという。

開発の「聖域なき内製化」に取り組む

その後小野氏は、セゾンテクノロジーからクレディセゾンに移動する。同氏が移動後、最初に取り組んだことは、開発の内製化だという。当初、プログラマーは小野氏だけだったが、現在、クレディセゾンの開発部隊は200人組織に拡大しており、基幹系や勘定系のほか、スマホアプリの開発を行うなど、聖域なき内製化を進めている。

「それまでは開発をすべてSIerさんにお願いしていましたが、これだけITやデジタルが重要な時代において、技術や知見が社内にないのはおかしいということで、何でも外部に頼むのではなく、技術に詳しい人が社内にいて、内製という選択肢を持つことが必須だと思い、内製化チームを立ち上げました」(小野氏)

内製化においては、デジタル部門とビジネス部門が一体となって、業務の課題解決に繋がるシステムを検討しながら、柔軟なシステム開発を実現する伴走型内製開発を目指し、クレディセゾンでは、デジタル人材の3階層モデルを導入した。

デジタル人材の3階層モデルでは、トップにデジタル技術やデータ活用に深い知識や経験を有し、全社のデジタル化をリードする「コアデジタル人材」置き、その下にビジネス部門の業務知識や経験に加え、デジタル技術やデータ活用の知識も持ち、全社のデジタル化を推進する「ビジネスデジタル人材」を位置付けた。そして、最下層には、一般社員である、デジタル技術やデータ活用に関する知識を保有し、自らの業務に活用する「デジタルIT人材」を定義した。

「コアデジタル人材」は外部からの採用をメインに確保し、「ビジネスデジタル人材」は、社内の総合職をリスキリングすることで育成したという。

システム開発におけるバイモーダル戦略の推進

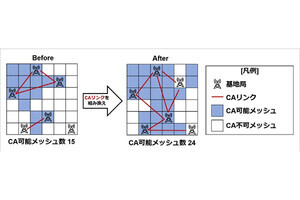

クレディセゾンのシステム開発では、失敗が許されない領域に適した安定性を重視するMode1(ウォーターフォール型)の開発と、スピードを重視し、時代の変化に素早く対応するMode2(アジャイル型)の開発の双方が協調するバイモーダル戦略を採った。

「トップダウンで大型の案件をやる、あるいは投資のROI(Return on Investment:投資利益率)を一件一件きちんとトラッキングするような、計画と秩序や会社組織を重視するのがMode1です。一方、まずやってみようという具合に、スタートアップ的にやるのがMode2です。アジャイル開発の方がスピードは早く、輝かしく見えますが、どちらも強みと弱みがあり、どっちが良いという話ではなく、使い分けです」(小野氏)

ただ、それぞれの開発スタイルを推進する人材は考え方が異なり、ときにはぶつかることもあるため、同社では組織を完全に分けたという。

「今後、情シスがDXを進めていく上では、内製化のチームを作ろうとか、スタートアップやWeb系から人を採用して、UI/UXを変えていこうとする会社が多いと思います。そうなると、外部から来るプロのプログラマーは、Mode2であることが多いと思います。一方、情シスはMode1的になりがちです。会社によってはMode1とMode2の2つを作っているところも出てきていますが、それぞれの良さをきちんとリスペクトしてやっていくことは、異文化融合に限りなく近い話になってくるので、バイモーダルにすることが、今後の情シスとDXというテーマの中では極めて重要になると思います」(小野氏)

異文化融合を実現する「HRTの原則」

同氏は、この異文化融合を実現するために、4つ原則を作ったという。

1つ目は、役職呼びや「くん」付けを止め、「さん」付けを徹底すること。2つ目は「HRT(ハート)の原則」を100%守り切ること。これはGoogleで実践している原則の1つで、HがHumility(謙虚さ)、RがRespect(尊敬する)、TがTrust(信頼)すること。この原則を徹底し、頭にくることがあっても絶対に怒らない(言うべきことは言う。しかし、できるだけマイルドに)ことを徹底しているという。

3つ目は短所ではなく長所を見ること。そして4つ目は 世の中を良くする、企業を成長させるなど、成果を出すチームであることを最重視することだという。

この中で小野氏が特に注力したのが「HRTの原則」だという。

「バイモーダルではHRTの原則がキーです。謙虚さを持って、相手に自分と異なる価値観、経歴を持っていても、RespectとTrustしてやっていく。これまでDXがうまくいっていないと相談をいただくことも多いですが、ここがうまくいっていないことが多いと感じています」(小野氏)

クレディセソンでは、内製化によってさまざまな業務をデジタル化し、2019年度から2022年度推計で79万時間の業務を削減しており、最新の数字では、それが160万時間に拡大しているという。

最後に小野氏は、「内製開発チームの4原則」を振り返り、「6年経った今でも現場に浸透しており、間違っていなかったと思える内容になっていたと思います。バイモーダル戦略でこれまでのやり方を否定しなかったことで、情シス部門と内製部門が文化の違いを乗り越えて、違いを強みにつなげる体制を築くことができたと思っています」と語った。

[PR]提供:TECH+広告企画