先日、5月末に台湾で開催されたComputex Taipei 2019で行われたMicrosoftの基調講演では、その時間の大部分を割いて同社のIoTに関する取り組みが紹介されている。もともとPC関連のODMやOEMが多数存在する台湾の地において、パートナー各社らの関係強化を目的として実施されているイベントだが、ここ最近ではPCよりもIoT分野でのパートナー拡充に力を注ぐ傾向が強くなっている。昨年2018年の基調講演では発表されたばかりのAzure Sphereが大々的に取り上げられ、これを利用したソリューション開発を促していた。なぜ近年、MicrosoftのPCからIoTへのシフトが顕著なのかに触れつつ、市場を取り巻く最新状況についてまとめる。

Computex Taipei 2018でAzure SphereのMCUを紹介する開発者のGalen Hunt氏

なぜいまIoTなのか

近年、Azureなどに代表されるクラウドサービスへのシフトが顕著だといわれるMicrosoftだが、その対向となるエッジデバイスの世界においても、主役はこれまで同社が主力としてきたPCではなく、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイス、そしてそのさらに先にあるIoTと呼ばれる組み込みデバイスへと広がりつつある。PC市場の停滞と縮小は過去10年ほど続く傾向で、たとえば調査会社のGartnerが今年4月に発表した2019年第1四半期(1-3月期)の世界のPC出荷台数は昨年同期比で4.9%の減少となっている。もともと2018年後半から2019年にかけては、2020年1月に延長サポートの終了するWindows 7からの乗り換え需要により主に企業向けのPC市場が上向き、結果として微増に向かうと予想されていた。だがふたを開けてみれば、Intelのプロセッサ出荷トラブルがいまだに尾を引いており、結果として減少傾向に歯止めがかかっていない。Microsoftとしても、Windowsのライセンス収入に対する依存度を減らしつつ、新たなビジネスを創出する必要に迫られている状況だ。

そこでMicrosoftが注力するビジネスこそクラウドであり、このクラウドとエッジは密接に結びついている。従来までオンプレミスと呼ばれるかたちでライセンスを販売して、企業内のデータセンターで稼働させていたソフトウェアをMicrosoft Azure上にクラウドアプリケーションとして持っていく潮流に加え、数多あるエッジデバイスをクラウドに接続し、より効果的に活用していこうという取り組みが進んでいる。

このインターネットを通じてクラウド接続が可能なエッジデバイス群がいわゆる「IoT (Internet of Things)」であり、Gartnerは2017年に世界のIoTデバイス数が84億台だったものが2020年には204億台に達すると予測している。調査会社によって数字に開きはあるものの、5年おきに1.5-2倍程度のペースで台数が増えるという見解では一致しており、これらの予測を加味すれば2025年にはおおよそ300億から600億程度の間の水準には達するとみられる。スマートフォンの世界での普及台数が現状で30億台、PCが15億台程度といわれており、世界人口という普及上限があることを考えれば、IoTの潜在的な市場規模の大きさがわかるだろう。

一方で難しいのが、スマートフォンやPCと違い、IoTのデバイス単体では価値を出しにくい点だ。最近でこそAmazon EchoやGoogle Homeなどの製品が出てきて実際に販売台数も伸びているものの、以前まではIoT的なネットワーク家電はメーカーにとって鬼門だった。メーカーの期待ほどには消費者に付加価値が受け入れられなかったからだ。

だが現在、ネットワーク接続機能を持つ家電製品はごく当たり前となりつつあり、互いに接続し、連係が可能となりつつある。また監視カメラなどのセキュリティ製品や、農業や産業分野での各種センサーを用いた監視や管理の仕組み、そしてAmazon Goに代表されるように、センサー装置の応用で新しい利用者体験をもたらすシステムの模索など、各分野へと浸透しつつあるIoTの世界だが、これらはすべてクラウドに接続されて必要なデータのやり取りができてはじめて価値を生み出す。つまりデバイスを販売して終了ではなく、システムならびにその維持・管理まで含めてのものだというわけだ。

Microsoftで台湾OEMやODMとのパートナービジネスを統括するNick Parker氏はComputex 2019のなかで「IoTはいま最も急成長している分野であり、売上や可能性も大きい。Microsoftとして当然力を入れていく」とコメントしていた。ここには「OEMやODM各社にはMicrosoftのプラットフォームやクラウドを使った(売れる) IoTシステムを開発してもらい、顧客によりクラウドを活用してもらう」という意図が含まれている。「必要なツールは一通り用意するので、あとは各社の創意工夫次第」というわけで、完成品の形がすでにある程度見えていたWindows PCとは異なるものの、従来の同社のOEMビジネスの延長線上にあるものと考えてよい。

OEMなどのパートナー戦略を統括する米Microsoftコーポレートバイスプレジデント(CVP)のNick Parker氏

Azure Sphereの登場

こうしたIoTデバイスを管理する製品として、Microsoftでは下記のクラウドサービスを提供している。2015年に発表され、2016年に一般提供が開始されたデバイス接続を中継するAzure IoT Hubを皮切りに、エッジ上で実行されるワークロードを各デバイスに展開するAzure IoT Edge、SaaSベースの統合管理コンソールを提供するAzure IoT Centralまで順次提供が行われた。

なかでも注目なのがAzure Sphereだ。2018年春に概要が発表され、同年の開発者会議BuildやComputexで大々的にお披露目が行われた。

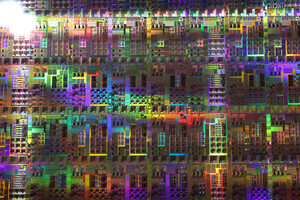

Azure Sphereは端的にいえばエッジデバイス向けのOSプラットフォームとセキュリティを一体化したソリューションで、デバイスにおけるアプリケーションの安全な実行環境を提供する。「Pluton」と呼ばれるMicrosoftが開発したセキュリティ機構を組み込んだ専用SoCである「MCU」、カスタムLinuxで構築されたリアルタイムOS (RTOS)、Azureが三位一体となっていることが特徴だ。

MCUに内蔵されたセキュリティシステムの「Pluton」

MCU、OS、セキュリティの3つを合わせて初めて安全なIoT接続が可能になるという思想で開発されたAzure Sphere

Azure Sphere OSの構造を厳密に分解すると、セキュリティを司る下位レイヤーと、アプリケーションの実行とI/Oを司る上位レイヤーで構成される。Azure Sphere用のMCUとしてMediaTekの「MT3620」というSoCが発表されているが、セキュリティとI/Oを司る部分にはArm Cortex-M4Fが用いられ、アプリケーションの実行にはArm Cortex-A7コアが割り当てられる。アプリケーションはAzure IoT Edgeと同様にコンテナベースで実行されているほか、どの言語でプログラミングを行っても実行段階ではターゲットデバイスに応じて最適な形に変換されているため、特にこうした仕組みを意識せずとも問題ない仕組みだ。

MCU内部のOS動作レイヤー

Azure Sphereの発表時には「MicrosoftがWindowsを捨ててLinuxを採用した」ことが話題となったが、アプリケーションを組む側からはOS自体の違いは大きな問題ではない。

それよりも重要なのは、MicrosoftがAzure Sphereで何を実現しようかという点にある。一般に、IoTと呼ばれる以前の組み込み機器の世界は機械語でプログラムが記述されるレベルであり、ある意味で職人芸の世界だった。少ないメモリなどのリソースを駆使して、求められる実装を行う作業だ。セキュリティの実装も個人作業に依存するレベルであり、開発スピードや品質が安定しないという面で課題を抱えていた。

これがAzure Sphereの登場により、ユーザーはエッジ側の個々の実装にはほとんどタッチせず、Azureならびにそこで実行するアプリケーションの作成や管理に集中できる。たとえれば、PCを使った業務システムを構築するにあたってハードウェアやOSをスクラッチから作成するのではなく、既製品をより合わせてより安全で生産性の高い環境上でユーザーはビジネスロジックの構築に集中できるというわけで、現在のWindowsのエコシステムがそのままIoTの世界へとやってきたものだと考えればよいだろう。

後編では、なぜMicrosoftがこの分野でWindows 10 IoTではなくAzure Sphereを選択したのかに着目しつつ、その対抗となるAmazon.comのAWS IoT Greengrassにも触れ、実際のAzure Sphereの活用例についてみていきたい。

Microsoft Azure Sphere 詳細情報

本稿で取り上げたMicrosoft Azure Sphereの詳細情報は、アヴネットのホームページでご覧いただけます。

革新的なIoTセキュリティソリューション:Azure Sphere

https://www.avnet.com/wps/portal/japan/manufacturers/microsoft/azure-sphere/

[PR]提供:アヴネット