主に高い周波数を用いる5Gは、電波の届きにくさが大きな課題となっていますが、その解決策の1つとして現在、総務省で導入に向けた法制化が進められているのが「レピーター」や「フェムトセル」、そして「HPUE」というものです。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。

これらの機器や技術を導入することで、エリアカバーにどのような改善効果があるのでしょうか。

法制化に向け準備が進むTDD方式5Gのレピーター

5Gでは「サブ6」の3.7GHz帯や4.5GHz帯、そして「ミリ波」の28GHz帯など、従来より非常に高い周波数帯が用いられています。しかし、高い周波数帯は障害物に遮られやすく減衰もしやすいので、遠くに飛びにくく広範囲のエリア整備に適していないというのは本連載でも幾度となく触れている通りです。

とりわけミリ波に関しては、カバーできる範囲が非常に狭く活用が難しいことから、日本だけでなく世界的にもその利活用が進んでいないことが大きな課題となっています。その解決に向けた特効薬は存在せず、ミリ波の有効活用のため現在もさまざまな技術などの導入が進められているのですが、今後注目される動きが1つあります。

それはレピーターやフェムトセルの導入に向けた法制化です。レピーターは基地局からの電波を中継し、電波が入りづらい場所に電波を届ける装置で、フェムトセルは宅内などにも設置できる超小型の基地局のこと。

これらは3Gや4Gでもごく一般的に使われているもので、主として携帯電話の電波の届きが悪い屋内や地下にある店舗や、住宅などの電波対策に用いられています。

それゆえ5Gにおいても、4Gまでで主に用いられているFDD(周波数分割複信)方式で運用されている周波数帯であればレピーターを使うことはできます。

ですが、フェムトセルの導入はなされておらず、5G向けに割り当てられた周波数帯で主に用いられているTDD(時分割多重)方式の5Gに関しては、レピーター、フェムトセルともに法整備がなされていないので使うことができません。

しかし、レピーターやフェムトセルが必要なのは、むしろ電波が届きにくいとされるミリ波などであるはずです。

そうしたことから現在、総務省の情報通信審議会 情報通信技術分科会 新世代モバイル通信システム委員会において、5Gでのレピーターやフェムトセルの本格導入に向けた法制化に向けた検証が進められているようです。

そして2023年中にはその検討が進み電波法の改正がなされ、レピーターやフェムトセルが使えるようになると見られています。

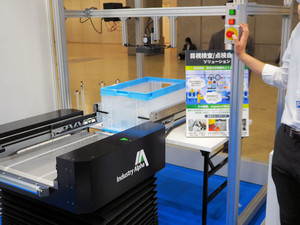

それゆえか、2023年5月24日から実施されていた「ワイヤレスジャパン 2023×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2023」にの第5世代モバイル推進フォーラム(5GMF) ミリ波普及推進アドホックのブースでは、いくつかの企業が実際に5Gのレピーターを展示していました。

その一例としてDXアンテナが展示していた5G用レピーターを確認しますと、サブ6用のレピーターはアンテナを屋外に設置できるようアンテナとレピーター本体が分離している一方、ミリ波用は一体型となっているようです。

ミリ波の方がアンテナを別にした方がいいように思えるのですが、担当者によるとミリ波は減衰が大きく、レピーターとアンテナの距離を近くする必要があるため、このような設計になっているとのことでした。

-

「ワイヤレスジャパン 2023×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2023」でDXアンテナが展示していたサブ6用のレピーター。アンテナとレピーター部分が分かれており、アンテナを屋外、レピーターを屋内に設置する形となる

ソフトバンクが力を注いだ「HPUE」が再び脚光

ただ、5Gのエリア拡大に向けて法制化に向けた検討が進められているのはレピーターやフェムトセルだけではありません。もう1つ検討がなされているのが「高出力端末」(HPUE)です。

これは文字通り、端末側の電波出力を上げるというもの。このHPUEをTDD方式で運用されている5Gのサブ6やミリ波に導入し、出力をサブ6であれば3~6dBm、ミリ波のFWAであれば12dBmアップさせることにより、基地局のエリアの端でも通信を安定させて従来より広い範囲で高速通信をできるようにしようとしている訳です。

実はTDD向けのHPUEは4G時代にも導入が進められていたもので、その標準化にはソフトバンクが大きく関わっていました。

ソフトバンクは傘下のワイヤレスシティプランニングが採用しているAXGP方式が、TDD方式のLTE(TD-LTE)と高い互換性を有したこと、そして親会社のソフトバンクグループが当時傘下に収め、経営再建を進めていた米スプリントが、やはりTD-LTE向けの周波数帯を潤沢に保有していたことから、TD-LTEを推進するGTI(Global TD-LTE Initiative)での標準化活動に力を注いでいたのです。

そして、スプリントはエリアの狭さが弱点となっていたことから、そのカバーエリアを広げるための切り札としてGTIにHPUEの標準化を積極的に提案していたのです。その結果、GTIにHPUEが採用されスプリントのネットワーク改善に貢献していたようです。

一方でソフトバンクグループによるスプリントの再建は思うように進まず、結果ソフトバンクグループはスプリントの経営権を手放し、同社は2020年にTモバイルUSと経営統合するに至っています。

それだけに、HPUEが5G時代になって再びエリア拡大に向けた切り札として法制化が進められようとしていることには懐かしさも感じさせるのですが、5G向けの周波数帯、とりわけミリ波の活用に向けてはあらゆる手段を用いてカバーエリアを広げることが求められているのも確かです。

レピーターやHPUEなどの法制化とその後の導入によって、ミリ波などの活用が大幅に進むことを期待したいところです。