2023年11月20日、エリクソンの日本法人であるエリクソン・ジャパンは「エリクソン・フォーラム2023」を開催しました。2022年の同イベントでは日本の5Gが周辺の国・地域と比べ「遅れている」と厳しく指摘していたエリクソンですが(第82回参照)、それから1年が経過した現状をどのように見ており、5Gの市場拡大に向けてどのような取り組みを進めているのでしょうか。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。

日本の5Gは依然大容量通信に課題、Massive MIMOの活用は?

通信機器ベンダー大手のエリクソンは、今年も日本法人のエリクソン・ジャパンを通じて同社の最新技術などを示すイベント「エリクソン・フォーラム 2023」を2023年11月20日に開催しています。

今年の同イベントでもエリクソン・ジャパンの代表が登壇し、5Gネットワークの現状や今後などについて説明がなされています。

同社の説明によりますと、世界の5Gは2023年までに15億人のユーザーが利用する状態となっており、2028年にはそれが45億人にまで拡大するなど、急速な伸びを示しているとのこと。中でも最近は5Gの実力をフルに発揮できるスタンドアローン(SA)運用による5Gの導入・移行が進み始めているようです。

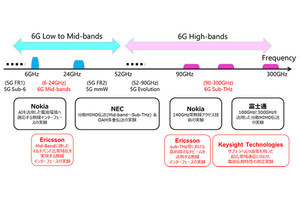

一方で、日本の状況はどうなのでしょうか。2022年のエリクソン・フォーラムでは、日本の5Gが周辺国に比べ大きく遅れていると指摘。とりわけ「サブ6」と呼ばれる5G向けに割り当てられた高い周波数帯の活用や、多数のアンテナ素子を用いて通信の高速・安定化を実現する「Massive MIMO」の導入が著しく遅れていることを指摘しており、日本ではそれらを用いた5Gの通信品質向上が不可欠と訴えていました。

では、それから1年が経過した2023年、エリクソンは日本の5Gがどのように変化したと分析しているのでしょうか。

エリクソン・ジャパンの代表取締役社長 戦略事業担当である野崎哲氏によると、日本の5Gは普及率がもう少しで5割を超えるまでに拡大しているほか、人口カバー率は96.6%と、世界的に見ても非常に高い割合でのカバーを達成しているとしています。

ただ、総務省の「5Gビジネスデザインワーキンググループ」でも指摘されているように、5Gはインフラと端末、そして5Gを活用したユースケースがうまく循環しておらず、5Gを利活用するという部分ではまだ大きな課題を抱えているとのこと。

その半面では、通信トラフィックは2020年から2030年の間に14倍も増加するとされており、およそ3年ごとに倍増するトラフィックに応えることが求められるといいます。

このため野崎氏は、これまでエリアの拡大に重点を置き、4Gから転用した低い周波数帯で整備を進めてきた日本の5Gも、広い帯域を持つサブ6の周波数帯やMassive MIMOを活用した大容量化に重点を置くべきだとしています。こうした指摘はある意味、2022年の状況と大きく変わっていない印象も受けます。

とはいえ、エリクソンも非常に大きくて重いため、自然災害が多い日本では設置が難しいとされてきたMassive MIMO対応アンテナの軽量化を進めるなど、環境改善に向けた取り組みを進めているようです。

依然として、サブ6の主要周波数帯が衛星通信と干渉するという大きな課題は抱えていますが、携帯各社も面での5G整備を終え通信容量の拡大に軸を移す事業者が増えてきているだけに、状況は改善しつつある様子もうかがえます。

導入が徐々に進みつつあるローカル5Gにも注力

そこで野崎氏は、次のステップとして5GのSA運用への移行を挙げています。5GのネットワークがSA運用に切り替わることで5Gの実力をフルに発揮できるようになり、ネットワークを仮想的に分割する「ネットワークスライシング」が使えるようになることで、従来のスマートフォンを主体とした高速大容量通信だけにとどまらない、新たなユースケースの開拓が進み携帯各社の収益機会も増えるとしています。

ただ、日本の通信事業者はSA運用によるサービスを開始したもののエリアが非常に狭く、ユーザーがほぼ恩恵を受けられていないのが実状です。

こうした状況に野崎氏は、トラフィックの問題に対処するためサブ6などの活用が進めば、5Gのネットワークが大幅にステップアップしSA運用による新たなユースケース開拓に軸足を置くようになるのではないかと説明しています。

そしてもう1つ、野崎氏が今後に向け注力すべき領域に挙げたのが「ローカル5G」です。5Gの高いネットワーク性能を産業向けに活用しやすいローカル5Gは、周波数割り当てが開始した直後に非常に大きな盛り上がりを見せ、エリクソン・ジャパンにも多くの問い合わせがあったといいますが、その後急速に需要が縮小し先行きが懸念されていたそうです。

しかし、2022年から2023年にかけて、ようやく実運用を求める顧客の需要が目立ってきているとのこと。中でもニーズが多いのがスマート工場や港湾のオペレーションなどで、Wi-Fiより信頼性が高いネットワークが欲しいという顧客がローカル5Gの導入を進め、実運用も開始しています。

工場や港湾などのネットワークは一度導入したら簡単に止めることはできず、機器にも信頼性が求められます。そこでエリクソンでは、携帯電話会社向けのネットワーク構築で実績と信頼を持つ機器と技術を生かし、企業向けにローカル5G向けのネットワークを構築するEP5G(Ericsson Private 5G)を展開しています。

ただ、EP5Gを展開していくにあたり、エリクソンとしてはローカル5Gを導入すれば課題が解決する訳ではなく、それを顧客のITシステムと連携し、顧客が希望するユースケースを実現することだといいます。そのためにエリクソンは、2023年6月に宮城県仙台市の自社施設でローカル5Gの免許を取得、パートナー企業とEP5Gを活用した実証実験を進めてきたそうです。

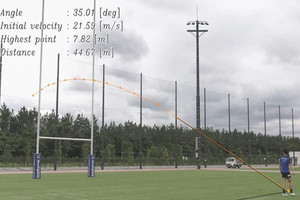

実際、2023年10月にはコニカミノルタと協力して同社の低遅延カメラをEP5Gと接続し、4Kの高精細映像を59ミリ秒の画像伝送遅延時間で配信する実証実験に成功したと発表しています。

また、ミエルカ防災、Zebra Technologiesと協力し、EP5Gを通じて公衆網より正確に緊急地震速報を配信する取り組みにも成功しているそうです。パートナー企業との取り組みを増やすことでEP5Gの活用事例を増やし、導入へと結び付けていきたい考えのようです。

スマートフォンでの利用がある程度見込めるコンシューマー向けとは違い、企業向けの5Gは当初の期待とは裏腹に、ほとんど利活用が進んでいないという実態があります。それだけにエリクソンが国内の5G利用を加速する上では、パブリックな5GのSA移行に向けた取り組みを急ぐとともに、EP5Gの拡大によるローカル5Gの積極的な市場開拓も求められるといえそうです。